La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 13:05

48 résultats trouvés pour premiereguerre

Roger Vercel

Capitaine Conan

L’armistice de la Première Guerre mondiale est signé, mais la guerre continue pour certaines troupes en Bulgarie.

Le lieutenant Norbert (narrateur et personnage inspiré de Vercel lui-même) est nommé avocat de préventionnaires, puis commissaire-rapporteur près le Conseil de guerre. Il entre en conflit avec le lieutenant Conan, commandant un valeureux corps franc, qui protège ses hommes qui ont brigandé.

« Rester couché huit jours dans la neige, dans la pénombre grasse de toiles huilées, c’est un hivernage qui étreint durement l’esprit. On a guetté la montée du froid dans ses membres comme l’invasion d’une maladie, on a trop écouté le silence, ce grand silence mat de la neige, ce silence clos, étouffé, si différent des autres silences campagnards, profonds, béants, qu’on sent faits pour amplifier, de toute la résonance de leur vide, les bruits et les voix qui y tombent. Pour avoir trop longtemps regardé un pauvre vieil arbre tors, disputant une à une ses dernières feuilles au vent, on a soudain pensé que les camarades tués étaient morts, qu’on était, soi, devenu homme sans avoir eu de jeunesse, que pour la cinquième fois, on ne serait point à la maison, au coin du feu, à Noël… »

« — C’est le bon gars, mais tu peux le laisser coucher dans l’église sans danger pour le Saint-Esprit !… Il m’a pourtant ramené un Bul, une fois, avec trois paires de chaussettes qu’il était parti laver au torrent de la cote 978… Il ramassait son linge, quand un Bul s’amène, un qui en avait marre, un égaré volontaire… « Tiens, que se dit Rouzic, v’là un Grec en balade. » Il lui fait un sourire, l’autre lui tend son flingue. Rouzic qui est poli, l’examine, fait jouer la batterie : « Bono, bono fusillof grécose »… Pour ne pas être en reste, il passe son lebel au Bulgare qui fait une bille, tu te rends compte !… Comme il n’avait plus rien à faire là, mon Rouzic flanque son linge dans le seau de toile, reprend sa pétoire, et au revoir !… Mais l’autre le suit, déboucle ses cartouchières en grimpant la côte, et veut à toute force coller son équipement à mon Rouzic avec le flingue, la baïonnette, tout le bazar ! Dame, il s’est fait rappeler aux convenances : « T’en as vu souvent des larbins faits comme moi ? que Rouzic lui a demandé. Si on ne vous apprend pas à porter votre barda, dans l’armée grecque, c’est la fin de tout ! » Pas vrai, Rouzic, que tu lui as appris les belles manières à ton Grec du torrent ?

L’ordonnance qui vient de rentrer répond placidement :

— J’pouvais-t-i’savoir, tout comme, que c’était pas un Grec ? »

« — Oui… Jusqu’à la prochaine. Je suis bien tranquille, on remettra ça !…

Et comme je me récriais :

— Tu cries, comme les gens à la porte des cimetières, le jour de l’enterrement, que tu n’oublieras jamais. Tu feras comme eux, t’oublieras !… T’as déjà commencé à oublier… Je me le suis souvent dit : pour en avoir marre, mais là marre pour de bon, pour tout le temps, ben mon vieux, il n’y a que les morts !… »

On parle de démobilisation, et c’est là qu’on peut mesurer la différence entre soldats et guerriers, entre l’armée et les corps francs – et la question de l’après-guerre :

« — Qu’est-ce qu’on va en faire, dis donc, des types qui ne sont bons qu’à se battre, et qui s’en sont aperçus ? »

De Scève, un officier de carrière, fera le nécessaire pour qu’un jeune déserteur à l’ennemi, un pauvre lâche, soit condamné à mort.

Puis Conan, nommé capitaine, est mis en cause à son tour ; Norbert quitte la « Justice militaire », impuissant à le défendre malgré ses états de service.

« Il y a longtemps que j’ai compris qu’ils avaient honte de nous, qu’ils ne savaient plus où nous cacher ! Moi et mes gars, on l’a faite la guerre, on l’a gagnée ! C’est nous ! Moi et ma poignée de types, on a fait trembler des armées, t’entends, des armées qui nous voyaient partout, qui ne pensaient plus qu’à nous, qui n’avaient peur que de nous dès que s’allumait la première fusée !… Tuer un type, tout le monde pouvait le faire, mais, en le tuant, loger la peur dans le crâne de dix mille autres, ça c’était notre boulot ! Pour ça, fallait y aller au couteau, comprends-tu ? C’est le couteau qui a gagné la guerre, pas le canon ! Un poilu qui tiendrait contre un train blindé lâchera à la seule idée que des types s’amènent avec un lingue… On est peut-être trois mille, pas plus, à s’en être servi, sur tous les fronts. C’est ces trois mille-là les vainqueurs, les vrais ! Les autres n’avaient qu’à ramasser, derrière !… Et maintenant, ces salauds qui nous les ont distribués, larges comme ça, nos couteaux de nettoyeurs, nous crient : "Cachez ça ! Ce n’est pas une arme française, la belle épée nickelée de nos pères !… Et puis, cachez vos mains avec, vos sales mains qui ont barboté dans le sang, alors que nous, on avait des gants pour pointer nos télémètres !… Et pendant que vous y êtes, cachez-vous aussi, avec vos gueules et vos souvenirs d’assassins ! On ne peut pas vous montrer, voyons ! »

En soutien aux Roumains sur le Dniester, De Scève, Norbert, Conan et leurs hommes repoussent les Rouges.

« Un cri, une clameur jaillit de là-bas… La clameur d’assaut, le hurlement que l’homme tient en réserve dans le tréfonds de son ventre et qu’il reconnaît, sans l’avoir jamais ni entendu, ni poussé… Le cri de guerre rouge m’a dressé sur les mains : une balle me rabat. Elle s’est piquée à deux doigts de mes yeux, elle m’a lancé de la boue sur la joue, des gouttelettes de boue qui me démangent comme de l’urticaire, et qu’il faut, avant tout, que j’essuie…

Et, sur le fleuve, la rumeur monte, ardente, touffue ! J’entends des cris se tordre dans des gueules noires, d’autres qui se cassent par le bout, d’autres qui se prolongent, horizontaux, sans fléchir, puis se tranchent net, comme une gorge… La pluie a cessé, et l’air froid du matin détaille affreusement ce sabbat. Pas une huée ne se perd, chacune s’enfonce dans l’oreille, avec son sens précis d’assassinat, le couteau, l’élan bas de la baïonnette, le coup de crosse, pas celui du théâtre où l’on empoigne à deux mains le fusil par le canon, pour le brandir au-dessus de sa tête, mais le vrai, l’arme saisie à la poignée et à la grenadière, levée à la hauteur de l’oreille, et le coup qui part oblique, en vache, défonce, fait sauter les dents sous la plaque de couche !… »

« Et ça se passera exactement sept mois et douze jours après l’armistice !… Ils me font doucement rigoler ceux qui ont tant gémi sur le sort du dernier tué de la guerre, celui de la minute d’avant le « cessez-le-feu ! » Comme s’il pouvait y avoir jamais un dernier tué !… »

Condamnés et préventionnaires seront réhabilités.

Ce témoignage fort romancé vaut aussi par sa langue, notamment son rendu de la gouaille populaire. L’article Wikipédia, très détaillé mais incomplet et présentant des inexactitudes, manque notamment à donner le sens de falot, qui était le conseil de guerre dans l’argot militaire.

Conan était Breton, mercier dans le civil…

\Mots-clés : #historique #premiereguerre #solidarite #violence

- le Jeu 25 Avr 2024 - 12:20

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Roger Vercel

- Réponses: 2

- Vues: 33

Joseph Roth

Hôtel Savoy

Gabriel Dan, soldat austro-hongrois dans la Première Guerre mondiale et prisonnier en Sibérie, revient de trois ans de captivité à Łódź, où il loge à l'avant-dernier étage de l’hôtel Savoy, tenu par le mystérieux Kalegouropoulos. Pour continuer sa fuite vers l’Ouest, il espère une aide de son riche oncle Phébus Böhlaug.

« — Et tu n’y étais pas mal, n’est-ce pas ? Tous les gens disent qu’on est bien en captivité. »

« Je l’essaye dans la chambre d’Alexandre, devant la grande glace murale – il me va. Je me rends compte, mais oui, je me rends bien compte de la nécessité d’un costume bleu, « comme neuf », de la nécessité de cravates mouchetées de brun, d’un gilet marron, et, l’après-midi, je repars avec un carton à la main. Je reviendrai. Je me berce encore du léger espoir d’obtenir de l’argent pour le voyage.

— Maintenant, vois-tu, je l’ai équipé, dit Phébus à Régine. »

« J’avais été longtemps seul parmi des milliers. Maintenant, il y a des milliers de choses que je peux partager : la vue d’un pignon aux lignes courbes, un nid d’hirondelles dans les W.-C. de l’Hôtel Savoy, le regard irritant et les yeux couleur de bière du vieux garçon d’ascenseur, l’amertume qui règne au septième étage, l’étrangeté inquiétante d’un nom grec, d’une notion grammaticale brusquement rendue vivante, le triste rappel d’un aoriste plein de traîtrises, le souvenir de l’étroitesse de la maison paternelle, les ridicules de ce lourdaud de Phébus Böhlaug et Alex sauvé par le train des équipages. Les choses vivantes en devenaient plus vivantes, plus haïssables celles que tous condamnaient, plus proche le ciel et le monde asservi. »

« — Non, dis-je, je ne sais pas ce que je suis. Autrefois, je voulais devenir écrivain, mais je suis parti pour la guerre, et je crois qu’il ne sert à rien d’écrire. Je suis un homme solitaire et je ne peux pas écrire pour tous. »

Puis Gabriel, le narrateur, rencontre ses voisins dans le microcosme de l’hôtel, la danseuse Stasie, le clown Vladimir Santschin (qui meurt vite), Hirsch Fisch le vendeur de billets de loterie, Abel Glanz, l’étrange souffleur qui survit de change de devises, Taddeus Montag, le caricaturiste, et les autres pauvres de la ville (sale et d’apparence assez sinistre), comme les Juifs qui y errent. Alex, le fils de Phébus, épris de Stasie, lui propose de payer son voyage pour Paris en échange de sa chambre, mais il reste après avoir tergiversé. Les ouvriers de l’industriel Neuner sont en grève, on craint la révolution. Gabriel héberge Zwonimir Pansin, son frère d’armes, trublion, et même agitateur.

« L’auteur de l’article expliquait que tout le mal venait des prisonniers qui rentraient, car ils introduisaient « le bacille de la révolution » dans un pays sain. L’auteur était un pauvre type, il lançait de l’encre contre des avalanches, il construisait des digues de papier contre des raz de marée. »

Arrive l’Américain Bloomfield (Blumenfeld) (puis son coiffeur, Christophe Colomb), attendu par tous comme une manne financière, et Gabriel devient un de ses secrétaires, jusqu’à l’insurrection et l’incendie de l’hôtel Savoy.

« Douloureux est le sort des hommes, et leur souffrance élève devant eux un grand, un gigantesque mur. Pris dans la toile gris poussière de leurs soucis, ils se débattent comme des mouches prisonnières. Celui-ci manque de pain et celui-là le mange avec amertume. Celui-ci veut être rassasié et celui-là être libre. Là, un autre agite ses bras et croit que ce sont des ailes, croit qu’il va s’élever l’instant ou le mois, ou l’année d’après, au-dessus des bas-fonds de ce monde.

Douloureux était le sort des hommes. Leur destin, ils le préparaient eux-mêmes et croyaient qu’il venait de Dieu. Ils étaient prisonniers des traditions, leur cœur était retenu par des milliers de fils et leurs mains tissaient elles-mêmes ces fils. Sur toutes les voies de leur vie se dressaient les tables de la loi de leur Dieu, de leur police, de leurs rois, de leur classe. Ici, il était défendu d’aller plus loin et là de s’attarder. Et, après s’être ainsi débattus durant quelques décennies, après avoir erré, être restés désemparés, ils mouraient dans leur lit et léguaient leur misère à leurs descendants. »

À la fois désolé et teinté d’humour, ce roman rend subtilement le délitement de l’empire austro-hongrois et de la Mitteleuropa.

Et il s’ajoute en bonne place sur l’étagère des hôtels légendaires en littérature, comme le Lutetia de Pierre Assouline, qu’il m’a ramentu.

\Mots-clés : #exil #historique #lieu #premiereguerre #xxesiecle

- le Mar 26 Déc 2023 - 10:50

- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande

- Sujet: Joseph Roth

- Réponses: 31

- Vues: 4011

Henri Barbusse

Le Feu – Journal d’une escouade

Témoignage sur l’existence des poilus pendant la Première Guerre mondiale, basé sur le carnet de guerre tenu vingt-deux mois de 1914 à 1915 par Henri Barbusse sur le front. L’auteur est le narrateur de ce récit paru en 1916, et il rapporte les propos de quelques compagnons d’escouade, dont certains suivis jusqu’à leur mort.

« Ils sont des hommes, des bonshommes quelconques arrachés brusquement à la vie. Comme des hommes quelconques pris dans la masse, ils sont ignorants, peu emballés, à vue bornée, pleins d’un gros bon sens, qui, parfois, déraille ; enclins à se laisser conduire et à faire ce qu’on leur dit de faire, résistants à la peine, capables de souffrir longtemps.

Ce sont de simples hommes qu’on a simplifiés encore, et dont, par la force des choses, les seuls instincts primordiaux s’accentuent : instinct de la conservation, égoïsme, espoir tenace de survivre toujours, joie de manger, de boire et de dormir. Par intermittences, des cris d’humanité, des frissons profonds, sortent du noir et du silence de leurs grandes âmes humaines. »

Barbusse reproduit le parler de ses camarades venus de diverses régions de France, et ce recueil d’argot populaire n’est pas le moindre intérêt du livre.

« – C’est aux oreilles. Une marmite — et un macavoué, mon ieux — qui a pété comme qui dirait là. Ma tête a passé, j’peux dire, entre les éclats, mais tout juste, rasibus, et les esgourdes ont pris.

– Si tu voyais ça, dit Fouillade, c’est dégueulasse, ces deux oreilles qui pend. On avait nos deux paquets de pansement et les brancos nous en ont encore balancé z’un. Ça fait trois pansements qu’il a enroulés autour de la bouillotte. »

C’est « la bonne blessure » (en fait elle ne sera pas suffisante) :

« – On va m’attacher une étiquette rouge à la capote, y a pas d’erreur, et m’ mener à l’arrière. J’ s’rai conduit, à c’ coup, par un type bien poli qui m’ dira : « C’est par ici, pis tourne par là. . . Na !. . . mon pauv’ ieux. » Pis l’ambulance, pis l’train sanitaire avec des chatteries des dames de la Croix-Rouge tout le long du chemin comme elles ont fait à Crapelet Jules, pis l’hôpitau de l’intérieur. Des lits avec des draps blancs, un poêle qui ronfle au milieu des hommes, des gens qui sont faits pour s’occuper de nous et qu’on regarde y faire, des savates réglementaires, mon ieux, et une table de nuit : du meuble ! Et dans les grands hôpitals, c’est là qu’on est bien logé comme nourriture ! J’y prendrai des bons repas, j’y prendrai des bains ; j’y prendrai tout c’que j’trouverai. Et des douceurs sans qu’on soit obligé pour en profiter, de s’battre avec les autres et de s’démerder jusqu’au sang. J’aurai sur le drap mes deux mains qui n’ficheront rien, comme des choses de luxe — comme des joujoux, quoi ! — et, d’ssous l’drap, les pattes chauffées à blanc du haut en bas et les arpions élargis en bouquets de violettes... »

Une semaine de répit à l’arrière :

« Après plusieurs haltes où on se laisse tomber sur son sac, au pied des faisceaux — qu’on forme, au coup de sifflet, avec une hâte fiévreuse et une lenteur désespérante à cause de l’aveuglement, dans l’atmosphère d’encre — l’aube s’indique, se délaie, s’empare de l’espace. Les murs de l’ombre, confusément, croulent. Une fois de plus nous subissons le grandiose spectacle de l’ouverture du jour sur la horde éternellement errante que nous sommes.

On sort enfin de cette nuit de marche, à travers, semble-t-il, des cycles concentriques, d’ombre moins intense, puis de pénombre, puis de lueur morne. Les jambes ont une raideur ligneuse, les dos sont engourdis, les épaules meurtries. Les figures demeurent grises et noires : on dirait qu’on s’arrache mal de la nuit ; on n’arrive plus jamais maintenant à s’en défaire tout à fait. »

Il y a un côté didactique dans le roman qui s’organise par thèmes (« embarquement », « permission », etc.), aidé en cela par le Cocon, un familier des chiffres. Ainsi l’amer dépit vis-à-vis de ceux de l’arrière.

« – Dis donc, petit, viens un peu ici, dit Cocon, en prenant le bambin entre ses genoux. Écoute bien. Ton papa i’ dit, n’est-ce pas : « Pourvu que la guerre continue ! » hé ?

– Pour sûr, dit l’enfant en hochant la tête, parce qu’on devient riche. Il a dit qu’à la fin d’mai on aura gagné cinquante mille francs.

– Cinquante mille francs ! C’est pas vrai !

– Si, si ! trépigne l’enfant. Il a dit ça avec maman. Papa voudrait qu’ça soit toujours comme ça. Maman, des fois, elle ne sait pas, parce que mon frère Adolphe est au front. Mais on va le faire mettre à l’arrière et, comme ça, la guerre pourra continuer. »

Barbusse dépeint avec vigueur scènes et figures, et pas que les tranchées, les combats et les cadavres :

« Dans un coin de cette sale petite maison encombrée de vieilleries, de débris poussiéreux de l’autre saison, emplie par la cendre de tant de soleils éteints, il y a, à côté des meubles et des ustensiles, quelque chose qui remue : un vieux bonhomme, muni d’un long cou pelé, raboteux et rose qui fait penser au cou d’une volaille déplumée par la maladie. Il a également un profil de poule : pas de menton et un long nez ; une plaque grise de barbe feutre sa joue rentrée, et on voit monter et descendre de grosses paupières rondes et cornées, comme des couvercles sur la verroterie dépolie de ses yeux. »

Puanteur, crasse, pluie, froid, atrocités, souffrances sont décrits "de l’intérieur", et avec puissance. Je ne m’étends pas sur les nombreuses scènes d’horreur naturalistes (qui ramentoivent parfois Curzio Malaparte)…

« Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces créatures avec lesquelles on a si étroitement vécu, si longtemps souffert. »

Les avis sur la guerre sont imprégnés de l’antimilitarisme pacifiste de Barbusse, sans plus occulter l’égoïsme que la solidarité qui règnent dans les rangs.

« Mais les conversations sur ce sujet se terminent toujours par un haussement d’épaules : on n’avertit jamais le soldat de ce qu’on va faire de lui ; on lui met sur les yeux un bandeau qu’on n’enlève qu’au dernier moment. Alors :

– On voira bien.

– Y a qu’à attendre ! »

L’attention est surtout portée au peuple, la chair à canon.

« Chacun sait qu’il va apporter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d’avance, aux obus, aux grenades accumulées et prêtes, et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse — à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas — avant de trouver les autres soldats qu’il faudra tuer. Ils ne sont pas insouciants de leur vie comme des bandits, aveuglés de colère comme des sauvages. Malgré la propagande dont on les travaille, ils ne sont pas excités. Ils sont au-dessus de tout emportement instinctif. Ils ne sont pas ivres, ni matériellement, ni moralement. C’est en pleine conscience, comme en pleine force et en pleine santé, qu’ils se massent là, pour se jeter une fois de plus dans cette espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain. On voit ce qu’il y a de songe et de peur, et d’adieu dans leur silence, leur immobilité, dans le masque de calme qui leur étreint surhumainement le visage. Ce ne sont pas le genre de héros qu’on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne seront jamais capables de le comprendre. »

Un aperçu quand même du massacre, lissé déjà par le temps passé :

« En bas, parmi la multitude des immobiles, voici, reconnaissables à leur usure et leur effacement, des zouaves, des tirailleurs et des légionnaires de l’attaque de mai. L’extrême bord de nos lignes se trouvait alors au bois de Berthonval, à cinq ou six kilomètres d’ici. Dans cet assaut, qui a été un des plus formidables de la guerre et de toutes les guerres, ils étaient parvenus d’un seul élan, en courant, jusqu’ici. Ils formaient alors un point trop avancé sur l’onde d’attaque et ils ont été pris de flanc par les mitrailleuses qui se trouvaient à droite et à gauche des lignes dépassées. Il y a des mois que la mort leur a crevé les yeux et dévoré les joues — mais même dans leurs restes disséminés, dispersés par les intempéries et déjà presque en cendres, on reconnait les ravages des mitrailleuses qui les ont détruits, leur trouant le dos et les reins, les hachant en deux par le milieu. À côté de têtes noires et cireuses de momies égyptiennes, grumeleuses de larves et de débris d’insectes, où des blancheurs de dents pointent dans des creux ; à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là, comme un champ de racines dénudées, on découvre des crânes nettoyés, jaunes, coiffés de chéchias de drap rouge dont la housse grise s’effrite comme du papyrus. Des fémurs sortent d’amas de loques agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étoffes effilochées et enduites d’une sorte de goudron, émerge un fragment de colonne vertébrale. Des côtes parsèment le sol comme de vieilles cages cassées, et, auprès, surnagent des cuirs mâchurés, des quarts et des gamelles transpercés et aplatis. Autour d’un sac haché, posé sur des ossements et sur une touffe de morceaux de drap et d’équipements, des points blancs sont régulièrement semés : en se baissant, on voit que ce sont les phalanges de ce qui, là, fut un cadavre. »

Cette fresque sans concession aide à saisir ce que fut cette boucherie de la Grande Guerre, et à mon sens ce récit participe pleinement au devoir de mémoire nécessaire pour ne pas oublier la Der des Ders…

\Mots-clés : #autobiographie #devoirdememoire #guerre #historique #mort #premiereguerre #violence #xxesiecle

- le Mar 31 Oct 2023 - 11:21

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Henri Barbusse

- Réponses: 7

- Vues: 436

Louis-Ferdinand Céline

Guignol's Band

Après une introduction promouvant son style « télégraphique » et une évocation effroyable de la débâcle en ce début de Première Guerre mondiale, Ferdinand démobilisé est arrivé à Londres.

« Qui c'est qu'est mort au caniveau ? On cogne dedans, on bute, c'est mou !... Y a un ventre là ! grand ouvert et le pied, la jambe retournée, repliée à l'intérieur... C'est un acrobate de la Mort !... foudroyé là ! »

Avec Borokrom le pianiste et poseur de bombes, dans les Docks (il raconte ses souvenirs au présent), ils sont aux prises avec le Sergent Matthew du Yard, corrompu qui les menace via Cascade le hareng, caïd à qui les autres proxénètes français qui partent à la guerre confient leurs gagneuses.

« Les petits macs ils me faisaient sourire... Ils avaient mangé du bobard !... ça leur tournait leurs petites têtes !... Je disais rien !... C'est l'expérience... Je savais moi !... Faut pas se vanter !... C'était des enfants dans un sens !... « affranchis » mon cul !... Ils apprendraient les galipettes là-bas aux Secteurs !... Tout ce qu'était pas dans les journaux !... Ça suffit pas de parler coin de bouche et javatave !... Ils verraient le reste !... […] Ils verraient les autres ! les bouillants, si ça leur passerait !... Ils avaient beau s'engueuler tous c'était bien de la gâterie tout de même le genre Leicester... Trop heureux voilà !... Quitter ça ?... C'est fou la jeunesse !... Aller chercher de la boucherie, des contre-assauts, des trucs de dingues, l'homme boudin ! manger la mitraille ?... pourrir sous la flotte... la tranchée gadoue... les gaz plein la tronche... À la vôtre Bidoches !... Je vous aime !... Possédés du pour !... Et taratata !... J'allais pas, merde ! les affranchir !... Faut jamais affranchir les caves ! Au clairon les hommes !... Ils m'auraient buté !... Aï !... Ça sert à rien les renseignements !... Ça veut du changement !... Bon voyage !... Ils seront morts avant que ça me reprenne !... »

Angèle, la femme légitime de Cascade, a poignardé Joconde à la fesse, et Ferdinand l’accompagne au London Hospital, aux bons soins du Dr Clodovitz. De bagarres en bordées d’insultes, ils se retrouvent à musiquer chez l’usurier Titus Van Claben dit l'Affreux (poussah asthmatique travesti en pacha), et c’est une magistrale transcription de jazz bastringue dans le capharnaüm des gages amoncelés : le « rigodon », terme plusieurs fois décliné par Céline avec divers sens. Puis c’est une défonce au haschisch avec Delphine la governess, summum d’hallucination. Ferdinand et Boro tuent Titus, Boro déclenche un incendie avec une bombe. Ferdinand la Douleur s’enfuie, se croyant recherché, et tue Mille-Pattes, un nain virtuose des cartes, puis se précipite au consulat français pour s’engager en clamant être un assassin, mais réformé y déclenche une nouvelle échauffourée. Il déclare notamment, outre de nombreuses invectives :

« Y a de la féerie dans l'atmosphère... »

Puis Ferdinand confie comment il a été recommandé à Farcy Cascade, Leicester Street, par son neveu Raoul, bientôt fusillé pour mutilation volontaire. Un prestidigitateur,

« HERVÉ SOSTHÈNE DE RODIENCOURT

Prospecteur Agréé des Mines,

Explorateur des Aires Occultes,

Ingénieur Initié. »

… l’embringue dans un voyage mystérieux au Tibet…

Cette non-fin abrupte s’explique par le report de la suite dans Guignol's Band II ou Le Pont de Londres.

Chronique de péripéties, dans sa forme éclatée de spontanéité reconstruite du langage parlé c’est la démonstration d'un grotesque souvent comique, mais à l’occasion poétique (« la povoîsie »), nostalgique, fantastique, atroce. Cette danse macabre, ce théâtre de marionnettes, ce délire verbal (maîtrisé par l’auteur) est animé d’un véritable souffle rabelaisien.

\Mots-clés : #exil #premiereguerre #prostitution

- le Sam 13 Mai 2023 - 12:59

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Louis-Ferdinand Céline

- Réponses: 163

- Vues: 11804

Louis-Ferdinand Céline

Guerre

Premier jet, qui a bénéficié de quelques reprises, d’un roman situé dans la bi(bli)ographie de Céline entre Voyage au bout de la nuit (ou Casse-pipe) et Guignol’s Band (en fait avant Londres, un autre manuscrit retrouvé) ; il vient de publier le premier et aurait mis de côté ce manuscrit-ci pour se consacrer à l’écriture de Mort à crédit. Autobiographie, ou autofiction d’une vie (et d’une œuvre) qui rôde autour de la haine de la guerre et de l’humanité en général.

Le brigadier Ferdinand Destouches, seul rescapé d’une compagnie anéantie pendant la première guerre mondiale, reprend conscience dans la douleur sur la ligne de front, puis regagne l’arrière où il sera soigné dans des hôpitaux de campagne.

« J’ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. »

« De penser, même un bout, fallait que je m’y reprenne à plusieurs fois comme quand on se parle sur le quai d’une gare quand un train passe. Un bout de pensée très fort à la fois, l’un après l’autre. C’est un exercice je vous assure qui fatigue. À présent je suis entraîné. Vingt ans, on apprend. J’ai l’âme plus dure, comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J’ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira jamais. Passons. »

« Ma torture de tête je l’entendais bien fort dans la campagne si grande et si vide. Je me faisais presque peur à m’écouter. Je croyais que j’allais réveiller la bataille tellement que je faisais du bruit dedans. Je faisais à l’intérieur plus de bruit qu’une bataille. »

« Deux jours ont dû passer, avec plus de douleurs encore, d’énormes bruits dans ma grosse tête, que de vie véritable. C’est drôle que je me souviens de ce moment-là. C’est pas tant que j’ai dégusté que je me rappelle, que d’être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche. C’était plus qu’abominable, c’était une honte. C’était toute la personne qu’on vous donne et qu’on a défendue, le passé incertain, atroce, déjà tout dur, qu’était ridicule dans ces moments, en train de se déglinguer et de courir après ses morceaux. Je la regardais moi la vie, presque en train de me torturer. Quand elle me fera l’agonie pour de bon, je lui cracherai dans la gueule comme ça. Elle est tout con à partir d’un certain moment, faut pas me bluffer, je la connais bien. Je l’ai vue. On se retrouvera. On a un compte ensemble. Je l’emmerde. »

« C’est l’instinct qui trompe pas contre la mocherie des hommes. »

« C’est écœurant quand on a vu pendant des mois les convois d’hommes et de tous les uniformes défiler dans les rues comme des bancs de saucisses, kakis, réserves, horizons, vert pomme, soutenus par les roulettes qui poussent tout le hachis vers le gros pilon pour con. »

Tandis qu’alentour on agonise, Ferdinand tombe sous la coupe de l’infirmière L’Espinasse, qui le sonde et le branle, mais aussi le protège. Lui qui exècre tout le monde (y compris ses parents), sympathise avec Bébert/Cascade le petit proxénète parisien, qui devient pour lui une sorte de modèle d’« affranchi », jusqu’à ce qu’il fasse venir sa femme (et soit fusillé pour automutilation).

« La voilà donc ici débarquée son Angèle sans avertir un matin dans la salle Saint-Gonzef. Il m’avait pas menti, elle était bandatoire de naissance. Elle vous portait le feu dans la bite au premier regard, au premier geste. Ça allait même d’emblée bien plus profond, jusqu’au cœur pour ainsi dire, et même encore jusqu’au véritable chez lui qui n’est plus au fond du tout, puisqu’il est à peine séparé de la mort par trois pelures de vie tremblantes, mais alors qui tremblent si bien, si intense et si fort qu’on ne s’empêche plus de dire oui, oui. »

La libido tient une grande place dans l’histoire, peut-être une réaction à la mort si proche.

« Ça m’était dur à cause de mon bras qui me faisait presque hurler quand je serrais fort et mon oreille qui se remplissait de bruit à en exploser quand je me congestionnais la physionomie. Quand même je bandais, c’était le principal. »

Et bien sûr le cynisme.

« C’est le canon, vers juillet 15 il s’est rapproché de plus en plus, qu’était devenu gênant. Fallait parler souvent très fort dans la carrée, tout fort pour s’entendre, répéter les cartes. »

Quant à la vision misogyne et raciste (Céline emploie le terme « bicot »), à la surabondance des injures, il ne faut pas avoir connu (au moins voici quelques décennies) une chambrée à l’armée pour s’en étonner. Je préfère souligner l’autoportrait de l’homme aux incessants bourdonnements dans la tête (Céline n’a pas reçu une balle dans l’oreille, mais a effectivement été médaillé et déclaré handicapé à 70%).

« Y avait d’énervant que les oiseaux dont les cris ressemblent tant aux balles. »

Sans doute trop inachevé pour atteindre la puissance d’autres de ses livres, demeure l’expression de la rage d’un blessé de l’existence.

\Mots-clés : #autobiographie #guerre #premiereguerre

- le Mer 1 Juin 2022 - 12:37

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Louis-Ferdinand Céline

- Réponses: 163

- Vues: 11804

Ernst Jünger

Feu et sang − Bref épisode d'une grande bataille

« Feu et sang », le déluge de feu d’acier de la « préparation d’artillerie » d’une part, et de l’autre l’avancée de l’infanterie qui lui succède dans une percée du front tenu par les Britanniques dans les Hauts de France lors de la guerre de quatorze.

C’est un témoignage saisissant de violence des affrontements, dans un lyrisme exalté qui révèle un enthousiasme martial, viril et troublant.

L’aspect machinal et inhumain de la guerre est souligné.

« Ici, l’époque dont nous sommes issus abat ses cartes. La domination de la machine sur l’homme, du valet sur le maître devient évidente, et un déchirement profond qui commençait déjà en temps de paix à ébranler l’ordre économique et social se manifeste aussi de façon mortelle dans les batailles. Ici se dévoile le style d’une génération matérialiste et la technique fête son triomphe sanglant. »

Jünger rapporte « la volonté de combat », « la volonté de victoire » et « la fureur de combattre » ; il évoque même une sorte de démesure qui transcende l’homme.

« Je remarque aussitôt que la résolution que j’avais prise : ne jamais perdre la tête, est ici absolument inapplicable. Chacun devient par nécessité une partie vivante d’une force supérieure. Ici, on ne peut que se laisser manipuler et former par l’action de l’esprit du monde en personne. L’histoire est vécue en son foyer central. »

\Mots-clés : #guerre #premiereguerre

- le Mer 16 Fév 2022 - 10:35

- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande

- Sujet: Ernst Jünger

- Réponses: 18

- Vues: 2616

George Steiner

Dans le château de Barbe Bleue. Notes pour une Redéfinition de la Culture

Quatre conférences publiées en 1971, intitulées d’après les Notes pour la définition d’une culture de T. S. Eliot, et portant sur la crise de notre culture.

Le grand ennui

C’est le constat de notre état d’esprit civilisationnel après les années 1798 à 1815, la Révolution et l’Empire : le caractéristique spleen baudelairien post-espoir et post-épopée, une sorte de fin du progrès, de « malaise fondamental » dû aux « contraintes qu’impose une conduite civilisée aux instincts profonds, qui ne sont jamais satisfaits » :

« Je pense à un enchevêtrement d’exaspérations, à une sédimentation de désœuvrements. À l’usure des énergies dissipées dans la routine tandis que croît l’entropie. »

« L’union d’un intense dynamisme économique et technique et d’un immobilisme social rigoureux, fondant un siècle de civilisation bourgeoise et libérale, composait un mélange détonant. L’art et l’esprit lui opposaient des ripostes caractéristiques et, en dernière analyse, funestes. À mes yeux, celles-ci constituent la signification même du romantisme. C’est elles qui engendreront la nostalgie du désastre. »

Une saison en enfer

De 1915 à 1945, c’est l’hécatombe, puis l’holocauste, escalade dans l’inhumanité. Plusieurs explications sont évoquées, d’une revanche de la nietzschéenne mise à mort de Dieu à la freudienne mise en œuvre de l’enfer dantesque.

« Un mélange de puissance intellectuelle et physique, une mosaïque d’hybrides et de types nouveaux dont la richesse passe l’imagination, manqueront au maintien et au progrès de l’homme occidental et de ses institutions. Au sens biologique, nous contemplons déjà une culture diminuée, une "après-culture." »

« En tuant les juifs, la culture occidentale éliminerait ceux qui avaient "inventé" Dieu et s’étaient faits, même imparfaitement, même à leur corps défendant, les hérauts de son Insupportable Absence. L’holocauste est un réflexe, plus intense d’avoir été longtemps réprimé, de la sensibilité naturelle, des tendances polythéistes et animistes de l’instinct. »

« Exaspérant parce qu’"à part", acceptant la souffrance comme clause d’un pacte avec l’absolu, le juif se fit, pour ainsi dire, la "mauvaise conscience" de l’histoire occidentale. »

« Quiconque a essayé de lire Sade peut juger de l’obsédante monotonie de son œuvre ; le cœur vous en monte aux lèvres. Pourtant, cet automatisme, cette délirante répétition ont leur importance. Ils orientent notre attention vers une image ou, plutôt, un profil nouveau et bien particulier de la personne humaine. C’est chez Sade, et aussi chez Hogarth par certains détails, que le corps humain, pour la première fois, est soumis méthodiquement aux opérations de l’industrie.

On ne peut nier que, dans un sens, le camp de concentration reflète la vie de l’usine, que la "solution finale" est l’application aux êtres humains des techniques venues de la chaîne de montage et de l’entrepôt. »

Après-culture

« C’est comme si avait prévalu un puissant besoin d’oublier et de rebâtir, une espèce d’amnésie féconde. Il était choquant de survivre, plus encore de recommencer à prospérer entouré de la présence tangible d’un passé encore récent. Très souvent, en fait, c’est la totalité de la destruction qui a rendu possible la création d’installations industrielles entièrement modernes. Le miracle économique allemand est, par une ironie profonde, exactement proportionnel à l’étendue des ruines du Reich. »

Steiner montre comme l’époque classique éprise d’ordre et d’immortalité glorieuse est devenue la nôtre, défiante des hiérarchies et souvent collective dans la création d’œuvres où prime l’immédiat, l’unique et le transitoire.

« L’histoire n’est plus pour nous une progression. Il est maintenant trop de centres vitaux où nous sommes trop menacés, plus offerts à l’arbitraire de la servitude et de l’extermination que ne l’ont jamais été les hommes et femmes de l’Occident civilisé depuis la fin du seizième siècle. »

« Nous savons que la qualité de l’éducation dispensée et le nombre de gens qu’elle touche ne se traduisent pas nécessairement par une stabilité sociale ou une sagesse politique plus grandes. Les vertus évidentes du gymnase ou du lycée ne garantissent en rien le comportement électoral de la ville lors du prochain plébiscite. Nous comprenons maintenant que les sommets de l’hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien, et même le renforcement, des institutions, de l’appareil et de l’éthique de la haute culture. En d’autres termes, les bibliothèques, musées, théâtres, universités et centres de recherche, qui perpétuent la vie des humanités et de la science, peuvent très bien prospérer à l’ombre des camps de concentration. »

« Est-il fortuit que tant de triomphes ostentatoires de la civilisation, l’Athènes de Périclès, la Florence des Médicis, l’Angleterre élisabéthaine, le Versailles du grand siècle et la Vienne de Mozart aient eu partie liée avec l’absolutisme, un système rigide de castes et la présence de masses asservies ? »

Demain

« Populisme et rigueur académique. Les deux situations s’impliquent mutuellement, et chacune polarise l’autre en une dialectique inéluctable. C’est entre elles que se déploie notre condition présente.

À nous de savoir s’il en a déjà été autrement. »

À partir de l’importance croissante de la musique et de l’image par rapport au verbe, et de celle des sciences et des mathématiques, Steiner essaie de se projeter dans le futur proche (bien vu pour l’informatique connectée, heureusement moins pour les manipulations biologiques).

« Ce passage d’un état de culture triomphant à une après-culture ou à une sous-culture se traduit par une universelle "retraite du mot". Considérée d’un point quelconque de l’histoire à venir, la civilisation occidentale, depuis ses origines gréco-hébraïques jusqu’à nos jours, apparaîtra sans doute comme saturée de verbe. »

« De plus en plus souvent, le mot sert de légende à l’image. »

« Nous privons de leur humanité ceux à qui nous refusons la parole. Nous les exposons nus, grotesques. D’où le désespoir et l’amertume qui marquent le conflit actuel entre les générations. C’est délibérément qu’on s’attaque aux liens élémentaires d’identité et de cohésion sociale créés par une langue commune. »

« Affirmer que "Shakespeare est le plus grand, le plus complet écrivain de l’humanité" est un défi à la logique, et presque à la grammaire. Ceci cependant provoque l’adhésion. Et même si le futur peut, par une aberration grossière, prétendre égaler Rembrandt ou Mozart, il ne les surpassera pas. Les arts sont régis en profondeur par un flot continu d’énergie et ignorent le progrès par accumulation qui gouverne les sciences. On n’y corrige pas d’erreurs, on n’y récuse pas de théorèmes. »

« Il tombe sous le sens que la science et la technologie ont provoqué d’irréparables dégradations de l’environnement, un déséquilibre économique et un relâchement moral. En termes d’écologie et d’idéaux, le coût des révolutions scientifiques et technologiques des quatre derniers siècles a été énorme. Pourtant, en dépit des critiques confuses et bucoliques d’écrivains comme Thoreau et Tolstoï, personne n’a sérieusement douté qu’il fallait en passer par là. Il entre dans cette attitude, le plus souvent irraisonnée, une part d’instinct mercantile aveugle, une soif démesurée de confort et de consommation. Mais aussi un mécanisme bien plus puissant : la conviction, ancrée au cœur de la personnalité occidentale, au moins depuis Athènes, que l’investigation intellectuelle doit aller de l’avant, qu’un tel élan est conforme à la nature et méritoire en soi, que l’homme est voué à la poursuite de la vérité ; le "taïaut" de Socrate acculant sa proie résonne à travers notre histoire. Nous ouvrons les portes en enfilade du château de Barbe-bleue parce qu’"elles sont là", parce que chacune mène à la suivante, selon le processus d’intensification par lequel l’esprit se définit à lui-même. »

« Souscrire, de façon toute superstitieuse, à la supériorité des faits sur les idées, voilà le mal dont souffre l’homme éclairé. »

C’est érudit, tant en références littéraires que scientifiques, mais d’une écriture remarquablement fluide et accessible. Réflexions fort intéressantes, qui ouvre de nombreuses pistes originales − même si j’ai regretté l’absence d’un appareil critique apte à éclairer certaines allégations.

\Mots-clés : #campsconcentration #deuxiemeguerre #essai #philosophique #premiereguerre #religion #xxesiecle

- le Mar 9 Nov 2021 - 13:38

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: George Steiner

- Réponses: 9

- Vues: 1459

Ernst Jünger

Lieutenant Sturm

Novella d’inspiration autobiographique portant sur la Première Guerre mondiale, comme toutes les premières œuvres d’Ernst Jünger : aventures, et surtout sentiments et pensées de ce jeune lieutenant "Tempête" dans le fracas des tranchées au front.

La guerre est excitante, c’est l’action, la « vie plus intense », « l’ivresse de mort », une sorte de jeu viril, quoique le narrateur/ auteur regrettât qu’elle soit devenue une machine inhumaine à cause de la technicité dorénavant prépotente (artillerie, etc.) dans une perte de valeur de l’individu uniformisé face à l’État.

« Cet assujettissement brutal de la vie individuelle à une volonté sans réplique apparaissait ici avec une clarté cruelle. Le combat se déroulait à une échelle grandiose, auprès de quoi le destin d’un individu n’était rien. »

« Depuis qu’on était entré dans l’ère de la machine, tout avait été nivelé à un rythme accéléré. »

On retrouve la fascination pour l’acier et le métal en général, récurrente dans l’œuvre de Jünger.

Alternant avec les scènes de guerre, Tronck le dandy, Kiel « l’homme né de la guerre » et Falk l’amateur de littérature et des femmes, les trois portraits par et de Sturm qui les lit à ses deux compagnons d’armes, constituent une mise en abyme sur le modèle du Décaméron et des Mille et Une Nuits (ouvrages mentionnés).

Les considérations abordées ont une tournure d’œuvre de jeunesse, teintée de lyrisme romantique, de désinvolture et de décadentisme (on pense à Huysmans, Baudelaire et Wilde, d’autant qu’ils sont nommément cités).

\Mots-clés : #premiereguerre

- le Ven 9 Juil 2021 - 0:26

- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande

- Sujet: Ernst Jünger

- Réponses: 18

- Vues: 2616

Marguerite Yourcenar

Le Coup de Grâce

Bref roman qui met en scène, dans la veine de Fabrice del Dongo et Angelo Pardi, romantique anti-héros lucide, intransigeant, désintéressé, "noble", le jeune Éric von Lhomond, par ailleurs narrateur, qui se voit en « aventurier » tandis qu’il participait comme officier à la lutte antibolchevique en Estonie et en Courlande, guerre civile balte en marge de la Première Guerre mondiale.

« La cruauté est un luxe d’oisifs, comme les drogues et les chemises de soie. En fait d’amour aussi, je suis partisan de la perfection simple. »

Il tient un château, celui de leur enfance, avec son ami Conrad de Reval et sa sœur, Sophie. Histoire d’amour et de haine, passion, tragédie que les circonstances provoquent.

« On parle toujours comme si les tragédies se passaient dans le vide : elles sont pourtant conditionnées par leur décor. »

Ménageant l’ambiguïté de la situation ainsi que l’équivoque homoérotique dans cette variation sur le triangle amoureux, Marguerite Yourcenar fait admirablement jouer le ressort du suspense, dans un style superbe qui m’a fait penser à Gracq.

« Je ne suis pas fat : c’est assez facile à un homme qui méprise les femmes, et qui, comme pour se confirmer dans l’opinion qu’il a d’elles, a choisi de ne fréquenter que les pires. Tout me prédisposait à me méprendre sur Sophie, et d’autant plus que sa voix douce et rude, ses cheveux tondus, ses petites blouses, ses gros souliers toujours encroûtés de boue faisaient d’elle à mes yeux le frère de son frère. J’y fus trompé, puis je reconnus mon erreur, jusqu’au jour enfin où je découvris dans cette même erreur la seule part de vérité substantielle à quoi j’ai mordu de ma vie. En attendant, et brochant sur le tout, j’avais pour Sophie la camaraderie facile qu’un homme a pour les garçons quand il ne les aime pas. Cette position si fausse était d’autant plus dangereuse que Sophie, née la même semaine que moi, vouée aux mêmes astres, était loin d’être ma cadette, mais mon aînée en malheur. »

La préface (comme souvent, il est préférable de la lire en postface), ces précisions de l’auteure, éclaire et met en valeur l'ouvrage (tiré de faits réels).

« Une fois admise, néanmoins, cette convention initiale [le « biais du récit à la première personne », forcément artificiel], il dépend de l’auteur d’un récit de ce genre d’y mettre tout un être avec ses qualités et ses défauts exprimés par ses propres tics de langage, ses jugements justes ou faux, et les préjugés qu’il ne sait pas qu’il a, ses mensonges qui avouent ou ses aveux qui sont des mensonges, ses réticences, et même ses oublis. »

Écrit en 1938, ce drame résonne particulièrement dans son contexte tant historique qu’autobiographique.

\Mots-clés : #amour #mort #premiereguerre

- le Ven 30 Avr 2021 - 15:20

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Marguerite Yourcenar

- Réponses: 97

- Vues: 9488

François Sureau

Ma vie avec Apollinaire

Paru fin novembre 2020, en librairie en janvier 2021, 150 pages environ.

Il semble que cet ouvrage soit le premier d'une toute nouvelle collection intitulée "Ma vie avec", dont l'objet est:

éditions Gallimard a écrit:Un homme ou une femme ont consacré leur vie à la littérature, à la politique, à l'histoire ou à la science. Ils ont passé toutes ces années dans la compagnie d'un ami secret, écrivain, philosophe ou poète, sans laquelle leur existence aurait été différente. Cette collection propose des textes brefs. La révélation du compagnonnage d'une vie leur donne un tour intime, sans notes ni appareil critique, bien inutiles pour parler d'un ami.

Ouvrage bien délectable, j'avoue avoir éprouvé une jolie joie de lecture. Je ne sais si l'opus donnera le cap pour cette collection à venir.

L'exercice en lui-même est plutôt casse-figure, puisque ni une bio, bien que la veine soit biographique, ni une espèce d'évocation, qui risquerait de ne pas éviter les écueils de la vacuité.

Il faut parler de soi, puisque l'objet est cette sorte de "compagnonnage" (sic !) post-mortem, mais ne pas étouffer l'auteur principal, celui qui est en titre, avec sa propre personne.

La plume de François Sureau est à la hauteur, refus des citations poétiques (un vers -archi-connu, en général- de çà, de là, guère plus), refus des portes ouvertes biographiques: le ban de l'exercice de la bio d'Apollinaire est fermé.

Ceci dit on apprend tout même (enfin, moi du moins) quelques petites choses sur Wilhelm de Kostrowitzky alias Guillaume Apollinaire.

On eût aimé d'ailleurs quelques petits détails, ce n'eusse pas été s'égarer, petits riens anecdotiques dont je suis si friand, sur son frère surtout, même si l'auteur nous passe quelques fines bouchées sur leur mère, déjà plus notoire (rien sur l'inconnu Francesco Fluigi d'Aspermont- le père).

Reste le plus délicat, le plus intime: se reconnaître dans, faire compagnonnage, sans osmose, appropriation éhontée ou delirium mystique.

C'est fait.

Et bien fait.

La plume, le style ?

Je suis toujours aussi sensible, réceptif à l'écriture de François Sureau.

Ce côté massif mais alerte, brut mais raffiné, précis mais sans réduction, référencé mais élégant, ses pages au contenu ouvrant grand.

Comme celle-ci:

À l'armée, les rêves ne sont pas facilement communicables; et l'on est pris dans cette grande machine paradoxale qui, mélangeant dans son fourneau les symboles et les réalités ordinaires, se sert des émotions les plus intimes, des vertus les plus personnelles - la peur, le courage, le sens de l'honneur, le souci de ne pas décevoir - pour fabriquer le pur instrument de l'État, cet homme en lequel s'effacent les frontières entre la vie intérieure et l'engagement public.

Une frontière invisible sépare ceux qui ont fait cette expérience de ceux qui ne l'ont pas faite. Cela n'a pas à voir avec la valeurs ou les qualités de chacun. Si l'on en tire un bénéfice, c'est celui d'une épreuve, non d'un enrichissement - bien au contraire. C'est une sorte de dépucelage, aux effets d'autant plus imprévus qu'il n'était pas nécessaire - sauf pour ceux qui avaient cette vocation-là - et que, sitôt l'action venue, son caractère d'absurdité apparaît assez vite. On se donnera toutes les raisons du monde; le patriotisme, la politique en premier lieu.

Ces raisons ne sont que du bois jeté dans la machine à marcher, à mourir. Elles ne pèsent jamais le même poids que la crainte, la fatigue, le drap de l'uniforme anonyme mouillé par les pluies, que cette tunique de la douleur que l'on ne peut enlever. Les merdailles, comme dit Lecointre, n'y font rien.

Si le souvenir de cette vie unit si fortement ceux qui l'ont connue, c'est parce que c'est le souvenir de l'arbitraire, du hasard, de l'inutilité, avec lesquels il a fallu composer sans perdre la face, pour rester fidèle à soi-même dans un monde où tout irritait au contraire, la guerre elle-même, et l'ennemi, mais aussi l'appareil au service duquel nous étions mis. Les volontaires sont à ce jeu terrible plus exposés que les requis, parce qu'ils y sont allés d'eux-mêmes, comme le dit une chanson obscène de l'infanterie de marine. J'ai connu par raccroc un peu de leur vie et leur souvenir ne m'a plus jamais quitté.

C'est ainsi que Guillaume devint le 2e canonnier conducteur Kostrowitzky, 70e batterie, 8e régiment d'artillerie de campagne, 15e brigade d'artillerie, 15e corps.

\Mots-clés : #amitié #biographie #premiereguerre #xxesiecle

- le Sam 6 Mar 2021 - 18:48

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: François Sureau

- Réponses: 18

- Vues: 3555

Elias Canetti

Histoire d’une jeunesse : la langue sauvée

C’est un beau livre autobiographique d’un de ces intellectuels humanistes polyglottes de la Mitteleuropa, balloté par les évènements chaotiques du XXe siècle.

Cela commence en Bulgarie dans une famille aisée de commerçants Juifs Séfarades, ça continue à Londres, puis Vienne, puis Zürich. Ce premier volume se clôt sur la fin de l’adolescence et le départ vers l’Allemagne.

Dreep en a très bien parlé. L’écriture est classique, fluide avec parfois un petit côté lénifiant. Les premiers épisodes se font sous forme de bribes réchappées du passé, c’est peut-être la partie que j’ai le plus apprécié, puis le récit se densifie pour offrir un portrait vivant des lieux et de leurs habitants. C’est sensible tout en étant remarquablement documenté.

Elias parle un espagnol particulier, celui des Juifs exilés d’Espagne, comprend le turc, apprend l’anglais puis l’allemand. Cette richesse linguistique s’accompagne d’un élargissement culturel en proportion.

Mots-clés : #autobiographie #enfance #premiereguerre

- le Jeu 12 Mar 2020 - 18:52

- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande

- Sujet: Elias Canetti

- Réponses: 18

- Vues: 3677

Paolo Rumiz

Comme des chevaux qui dorment debout

Première Guerre mondiale :

« Quand on comprend comment tout s’est vraiment passé, on ne peut pas supporter que cela ne se sache pas, qu’il ne soit pas écrit en lettres de feu, proclamé à tous les vents et dans tous les livres de classe de l’Union européenne que tout a éclaté par hasard, que la guerre était parfaitement évitable et que l’Europe s’est ainsi suicidée, par étourderie, à l’apogée de sa splendeur. Il devient inconcevable que l’on ne dise pas de façon claire et nette, avant de commencer le moindre discours sur le premier conflit mondial, que personne ne s’y attendait, que tout le monde est tombé des nues et que tout a été sous-évalué. »

Paolo Rumiz part à la recherche des ombres de ses aïeux dans le passé et la topographie de la Galicie, front de l’Est en 1914 et toujours ligne de faille géopolitique, en Mitteleuropa… Son grand-père, qu’il n’a pas connu, a survécu à cette guerre où des millions d’hommes (et de chevaux) sont morts dans la boue, mais c’est surtout la « mémoire perdue » qu’il recherche, « pour le dernier tour de manège de l’ancien monde »...

« …] avec l’Allemagne qui pousse vers l’est, la Russie qui pousse vers l’ouest et la Pologne qui tente d’exister au milieu, sur cette terre ondulée qui n’offre d’obstacles ni aux vents, ni aux armées. »

Dans ce récit, les références culturelles et à une Histoire que je ne connais guère (il semble que ce soit le cas plus généralement des Italiens) rendent difficile d’apprécier la part du chauvinisme, du passéisme, mais en tout cas l’amertume et la nostalgie sont réelles, ainsi qu’un certain ressentiment.

« …] après l’empire, il ne nous est tombé dessus que du mauvais : le fascisme, l’impérialisme, le communisme, la négation des langues des autres, l’esthétique de la mort »

« Et ce n’est pas la peine de leur expliquer que personne ne part d’un cœur léger pour une guerre lointaine et incompréhensible. »

« Il y a toujours quelqu’un pour vouloir vous banaliser, parce que votre complexité ne lui convient pas. Quelqu’un qui a besoin d’un ennemi pour exister. »

Paolo Rumiz paraît voir l’empire austro-hongrois comme une sorte de prélude, de prémisse de l’Europe unifiée. Italien déchiré, il n’est pas tendre pour l’Italie :

« …] ma nation de démolisseurs de voies ferrées, qui ont arraché de chez nous l’âme paysanne, ma nation dévorée par l’incurie, infestée de larbins et de faux dévots hypocrites et sans Dieu, ma terre de bambins tyranniques et d’adultes habitués depuis l’enfance à baiser la main des évêques et des sous-secrétaires. »

Il rencontre en voyage des personnes étonnantes, tels que Marina la Russe, ou Erwin, qui recherche les sépultures des Caduti, y allumant une petite lampe de cimetière pour tirer de l’oubli les morts (rite intime que Rumiz reprend à son compte).

« Afin d’éviter de dire que ces jeunes gens ne sont pas morts pour l’Italie, on emploie le terme générique "Caduti", tombés au champ d’honneur, morts au combat, et puisque les noms sont tous italiens, ce petit jeu de prestige a des chances de réussir. »

Ce sont les « soldats de l’Adriatique et du Trentin » :

« Après avoir été trop italiens pour les Allemands, voilà qu’ils étaient devenus trop allemands pour les Italiens. »

L’Italie a perdu jusqu’à leurs noms et leur nombre, tandis qu’Otto Jaus s’emploie à sauvegarder les tombes austro-hongroises de l’incurie et de l’amnésie.

« Il s’est aperçu que plus il parle avec les morts, plus il s’enfonce dans la compréhension du présent. […]

Et plus il pénètre les raisons de la dissolution de son vieil empire, plus lui apparaît fulgurante, à l’époque actuelle, la décadence de la fédération de peuples à laquelle il appartient. Peut-être ne s’est-il jamais autant avancé à l’intérieur du présent qu’il ne le fait depuis qu’il fréquente les cimetières. Il sent qu’il n’y a pas seulement la lecture des livres. Il y a aussi la voix puissante des lieux. Parce que les lieux ont toujours un secret à confier. »

Rumiz plaide que l’Histoire (hélas méconnue) permet de lire l’actualité (livre écrit en 2014, anniversaire du début de Première Guerre mondiale).

« La Pologne est le lieu entre tous où l’on voit le plus clairement que 1939 est la conséquence de 1914. »

Plus original, il soutient que l’Histoire se retrouve davantage dans les lieux que dans les livres.

« Ce que je cherchais, c’était le chant choral des voix, et je voulais surtout percevoir la distance réelle des événements, parce que les livres d’histoire ne me la donnaient pas. »

« Cela fait bien longtemps, désormais, que je ne cherche plus l’Histoire dans les livres et les monuments. La mémoire se trouve dans les galets des fleuves, dans le bois du Petit Poucet, au cœur du règne végétal, dans le goût des myrtilles couleur de sang. »

Ce récit de voyage dans le temps et l’espace est narré dans un perpétuel chassé-croisé du présent et du passé, dans « une déconcertante compression du temps ».

Se déplaçant essentiellement en train, c’est dans un train grande vitesse italien que Rumiz, de retour de Pologne, se fait voler ses notes, et ses irrécupérables pensées notées au fil du voyage : « l’horreur des pensées perdues »…

Il repart alors vers la Galicie, cette fois en Ukraine.

« Maintenant, je devais continuer, aller voir au-delà de la forteresse Bastiani, me tourner vers le désert des Tartares [… »

Puis il effectue un troisième voyage, dans « la poudrière balkanique », qu'en tant que journaliste il connaît bien aussi.

« Comme en 1914 et en 1992, Sarajevo n’est pas le détonateur, mais le révélateur. Elle montre impitoyablement le somnambulisme de l’Occident. À Sarajevo commence et finit le XXe siècle, la Bosnie est le symbole de l’échec de l’Union européenne. »

(On pense à la dégradation des valeurs décrite par Hermann Broch dans sa trilogie Les Somnambules).

Rumiz boucle logiquement la boucle avec les Centomila, les Cent Mille de Redipuglia dans le Carso (haut-plateau karstique italien).

« Et là, ballotté sur ces rails, je ne sais même plus ce que je cherche, si ce sont les Caduti de la Grande Guerre, ou bien les victimes de la grande famine infligée par Staline, les Juifs de la Shoah, les paysans exterminés par les nazis, déportés dans les goulags, ou même – pourquoi pas ? – les premiers morts de la place Maïdan à Kiev, dont on vient justement d’entendre parler au cours des dernières heures. »

Mots-clés : #deuxiemeguerre #guerre #historique #identite #lieu #mort #politique #premiereguerre

- le Sam 25 Jan 2020 - 13:38

- Rechercher dans: Nature et voyages

- Sujet: Paolo Rumiz

- Réponses: 22

- Vues: 4023

Lars Mytting

Les seize arbres de la Somme

Dans la série « à la recherche de ses racines », voici une version norvégienne, qui lance ses lignes jusqu’à la bataille de la Somme.

Lars Mytting, dans son ambition d’ancrer son histoire dans le siècle, ne recule pas devant les rebondissements et recoupements tortueux. Cela reste néanmoins le roman initiatique souvent subtil, d’un personnage attachant, entre enquête sur le terrain et réminiscences intuitives, et qui fait la part belle aux paysages.

De magnifiques pages sur le bois, à la fois émouvantes et instructives, font envie de se confronter à "L’homme et le bois" , entièrement consacré au bois de chauffe en Norvège, présenté comme un best-seller international.

Mots-clés : #famille #identite #initiatique #premiereguerre

- le Lun 6 Jan 2020 - 17:13

- Rechercher dans: Écrivains de Scandinavie

- Sujet: Lars Mytting

- Réponses: 6

- Vues: 993

Louis Guilloux

Le Sang noir

« Ce surnom vient de ce qu’il parle beaucoup de la Critique de la Raison pure, dont les élèves ont fait la Cripure de la Raison tique, d’où : Cripure. »

Cripure est un étrange personnage, ambigu, ambivalent : infirme esseulé, excentrique méprisé et méprisant, professeur de philosophie et auteur raté, amoureux trahi, révolté contre la société et qui ne croit pas même à l’humanisme, ce qui rend le personnage intéressant, c’est que cet anticonformiste rempli de contradictions se reconnaît lui-même défaillant dans son orgueil blessé : lâche, il ne vaut pas mieux que les autres, qu’il hait. Guilloux fait référence à Rousseau à son propos. Ses ruminations morfondues, ses hallucinations alcoolisées et ses cauchemars culminent avec les apparitions du mystérieux Cloporte.

« Je détruis toute idole, et je n’ai pas de Dieu à mettre sur l’autel. Il faut avoir une bien piètre expérience de la vie pour oser croire à de pareilles foutaises. Les paradis humanitaires, les Édens sociologiques, hum ! Qu’il attende seulement d’avoir quarante ans, et d’être fait cocu par la femme aimée. Ensuite, on en reparlera. »

« Tant qu’il avait cru mépriser le monde, comme il avait été fort ! Mais le monde se vengeait. Cripure mesurait aujourd’hui combien il lui avait été facile de se poser en adversaire. Désormais, cette attitude n’avait plus aucun sens. L’aventure humaine échouait dans la douleur, dans le sang. Et lui, qui avait toujours prétendu, comme à une noblesse, vivre retranché des hommes et les mépriser, il découvrait que le mépris n’était plus possible, excepté le mépris de soi. »

Mais le malheureux (et attachant) Cripure n’est pas le seul personnage, s’il reste le principal : toute une société croquée sans concession gravite autour de lui, de Maïa la godon, sa servante-concubine (Basquin, son amant, la pousse à épouser Cripure ‒ pour le pognon), à Lucien le jeune rescapé qui veut changer la vie (c'est un idéaliste ‒ socialiste ‒ marqué par Cripure, ce dernier ayant aussi une certaine influence sur Moka le répétiteur, presque aussi toqué que son « maître »). Il faut également citer Kaminsky le cynique (plus même que l’auteur ?), et surtout les caricaturaux Babinot et Nabucet : le va-t-en-guerre le plus stupide et le manipulateur le plus abject d’une monstrueuse comédie humaine. Ils sont si nombreux qu’on pourrait parler de roman choral, et d’ailleurs le point de vue du narrateur n’est pas toujours celui de Cripure.

« Il compensait ainsi l’amertume de n’avoir jamais pu mettre les pieds dans les grands bordels trop coûteux de Paris, ce qui, avec le désir de fumer au moins une fois de l’opium, et celui d’être juré pour assister à un débat à huis clos sur une affaire de mœurs (autant que possible : le viol d’une petite fille) formait à peu près l’essentiel de ce qu’il eût voulu obtenir de la vie. »

Satire d’une province bourgeoise pendant la Première Guerre mondiale (Guilloux évoque à propos Bouvard et Pécuchet).

« ‒ Des taudis.

‒ C’est le mot juste.

‒ Mais, où iront loger tous ces gens-là, quand on aura démoli leurs maisons ?

‒ Ils chercheront d’autres logements, mon cher. Ils feront comme tout le monde. Que veux-tu que nous y fassions ?

Le bon sens dicta au Capitaine cette réflexion, qu’il eût été juste de leur en bâtir quelque part de nouvelles.

‒ Elles seraient aussi sales que celles-ci au bout d’un mois, répliqua Nabucet. »

Une fois encore, je trouve saisissant que ce qui diffère vraiment de notre époque dans les années dix, c’est le duel ‒ comme l’effarant détail qui ferait soupçonner un univers parallèle.

Un principal "message" de l’auteur, c’est que l'holocauste dans la guerre d’une jeune génération flouée est l’œuvre monstrueuse de la société elle-même.

« Plus il y réfléchissait, plus il se disait que la jeunesse est incroyablement dupe, une fois sur mille, et pour le reste consentante. »

« La vérité, c’est qu’il avait été comme tous les enfants, un enfant écrasé, puis un jeune homme et un homme écrasés, à qui on avait commencé de voler la vie en détail avant de tenter le grand coup de la lui voler en bloc. »

« Mais si j’suis pas tué, j’irai à la prochaine permission. »

« C’était pas son pognon mais ça lui faisait quelque chose quand même. Mille balles ! C’était toujours mille balles de foutues… Amédée n’aurait pas le temps de les dépenser avant d’arriver au front et il pouvait être tué le jour même. Et puis même sans ça, quoi… »

L’abjection de la tuerie organisée apothéose dans le poignant épisode de l’insurgé fusillé, qu’on ne connaît que par la souffrance des rares personnes faisant preuve d’humanité dans le roman, ses parents et le député Faurel.

Une autre récurrence, avec l’incessante dénonciation de l’hypocrisie, ce sont les exactions envers les femmes (mésalliées, prostituées, quand il ne s’agit pas de mineures abusées).

Une sorte de prémonition en filigrane, des allusions avant-coureuses augurent la fin de ces vingt-quatre heures de Cripure.

Dans cette misère générale, l’influence de la littérature russe (Dostoïevski, Gogol) est patente ; Guilloux, après Barbusse, a un regard pessimiste assez proche de celui de Céline dans le Voyage sur la guerre et la condition humaine.

« Le monde est absurde, jeune homme, et toute la grandeur de l’homme consiste à connaître cette absurdité, toute sa probité aussi. »

(Ayant réfléchi sur ce terme un peu désuet de "probité", il m’a semblé que Camus aurait apprécié cette sentence.)

« Les livres, peut-être, qui lui avaient tourné la tête. »

Le roman est suivi dans mon exemplaire d’une nouvelle, Douze balles montées en breloque, qui montre la fille d’un fusillé refuser sa réhabilitation tardive (on avait considéré que ce Breton ne parlant pas français s’était volontairement blessé à la main droite).

« Ce serait comme si Le Bihan consentait à sa propre mort, et pardonnait à ses bourreaux. »

Mots-clés : #mort #premiereguerre #social #xxesiecle

- le Mer 1 Jan 2020 - 23:39

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Louis Guilloux

- Réponses: 15

- Vues: 1380

Paolo Rumiz

Comme des chevaux qui dorment debout

A bord de trains interminables, Paolo Rumiz part pour de nouveaux voyages, une fois de plus aux frontières de l’Europe, dans une vaste réflexion tout autant intime que géopolitique,

Cette fois-ci c'est sur les traces de son grand-père, soldat de la guerre de 14. Italien de Trieste, il vivait dans cette zone de l'Italie qui était en territoire austro-hongrois. Il est donc parti avec l'armée du Kaiser, dans les rangs de laquelle il fut méprisé et bafoué. Quand lui et ses congénères sont rentrés après le conflit, ils ont été considérés comme traîtres par les locaux, et gommés des récits et des livres d’histoire.

Paolo visite ce silence, cette douleur. Il traverse des lieux qui stimulent l'imaginaire, entre rêverie, poésie et souffrance. Chaque anfractuosité du terrain évoque une tranchée, chaque bosse suggère un corps enfoui, où les myrtilles et les bouleaux plongent leurs racines dans la chair des soldats tombés au combat. Il va de cimetière en cimetière : là les corps sont honorés, les ennemis réunis, ailleurs c'est l'abandon le plus complet…

L’émotion d’aujourd’hui rappelle les drames de jadis. Elle n’empêche pas une réflexion sur cette Grande Guerre, et plus généralement l’histoire d’un siècle où sont en préparation toutes les dérives nationalistes d’aujourd’hui.

J’ai beaucoup pensé à Marie tout au long de cette lecture.

Mots-clés : #devoirdememoire #lieu #mort #premiereguerre

- le Ven 16 Aoû 2019 - 9:09

- Rechercher dans: Nature et voyages

- Sujet: Paolo Rumiz

- Réponses: 22

- Vues: 4023

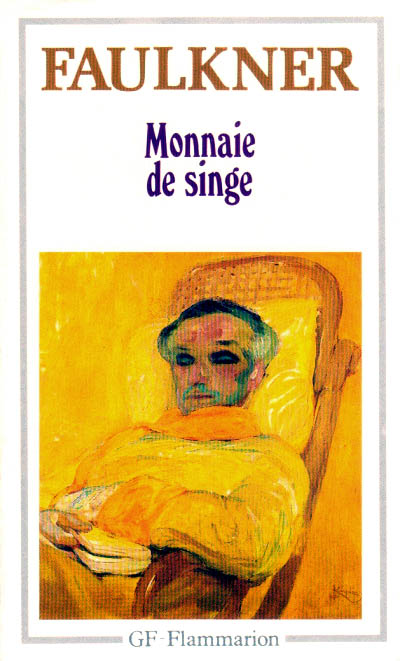

William Faulkner

Monnaie de singe

De retour de la Première Guerre mondiale en train avec Joe Gilligan et le cadet Lowe fort ivres, et la récente veuve Margaret Powers à la bouche rouge comme une blessure, Donald Mahon, aviateur blessé, commence à devenir aveugle et mourir.

Le jeune cadet Julian Lowe est un « aspirant » fort dépité que la guerre soit terminée avant qu’il devienne un aviateur, un « as » (avec les « ailes » comme insigne, et une blessure gratifiante) :

« Être lui, avoir des ailes, mais avoir aussi sa balafre ! »

« …] en s’appliquant à avoir plus de dix-neuf ans (pourquoi dix-neuf ans a-t-il honte de lui-même ?) »

Julian constitue un personnage assez lamentable, mais très bien observé ; tombé sous le charme de Margaret, il ne cessera pas de lui envoyer des lettres minables tout au long du roman.

Januarius Jones (présenté comme un bouc obèse aux yeux jaunes, cynique et pervers) rencontre le pasteur Mahon, père de Donald (qu’il croit mort), puis Cecily Saunders, sa délicate, blanche et arbustive fiancée (qui depuis fréquente le falot George Farr) ; arrivent Mrs Powers, enfin Joe avec Donald. Est présente Emmy, la servante (avec qui ce dernier a couché).

C’est une scène de théâtre, un bal sordide, tableau satirique qui pourrait se sous-titrer "prestige de l’uniforme auprès de la gent féminine en temps de guerre". On peut concevoir que Faulkner puisse avoir été considéré comme misogyne ; voici une réplique à sa décharge :

« ‒ Ce sont les hommes qui s’inquiètent de l’honorabilité de notre nom parce que ce sont eux qui nous les donnent. Mais nous avons, quant à nous, d’autres soucis en tête. Ce que vous appelez un nom honorable est comme un vêtement trop léger pour être confortable. »

Et une confession :

« ‒ Je crois que vous devenez misanthrope, Joe." […]

"Assurément, quand il s’agit de femmes. »

La détresse, l’espoir irraisonné du Révérend, père du condamné, est rendue avec une certaine cruauté :

« Le spécialiste d’Atlanta nous avait bien dit qu’il devait devenir aveugle. Mais les médecins ne savent pas tout. Qui sait ? Quand il aura repris des forces et sera tout à fait rétabli, peut-être recouvrera-t-il la vue.

‒ Oui, oui, fit le recteur prêt à s’accrocher à n’importe quoi. Qu’il se remette ! Et ensuite nous verrons. »

La foi et la religion sont d’ailleurs questionnées, ainsi au moyen de cette curieuse conception théologique du Révérend Mahon, suivie d'une réflexion sartrienne de Joe :

« "Les voies du hasard sont bien impénétrables, Joe.

‒ Je pensais, mon Révérend, que vous auriez dit les voies de Dieu.

‒ Dieu, c’est le hasard des circonstances, Joe. Dieu est en ce monde. Nous ne savons rien de l’autre. Cela viendra en son temps. "Le royaume de Dieu est dans le cœur de l’homme" ; c’est la Bible qui le dit.

‒ N’est-ce pas là une doctrine assez inattendue de la part d’un pasteur ?

‒ Rappelez-vous, Joe, je suis un vieil homme. J’ai passé l’âge des querelles et des rancunes. Nous faisons notre paradis et notre enfer dans cette vie. Qui sait ? peut-être après notre mort ne sommes-nous appelés à aller nulle part, à ne faire quoi que ce soit. Ce serait cela, le paradis.

‒ Ou ce sont les autres qui font pour nous le paradis ou l’enfer. »

Dès le début du second chapitre, Faulkner présente d'étrange façon l’église du Révérend Mahon :

« De l’ensemble gothique de l’église s’élançait le clocher comme une prière de bronze indestructible, perpétuant l’illusion d’une chute lente parmi les petits nuages impassibles. »

Et voici, vers la fin, l’évocation d’une pauvre église de Noirs :

« Enfin, dans un bouquet d’arbres au bord de la route, ils virent la misérable petite église avec sa contrefaçon de clocher penché. »

Tout le roman est parcouru par un certain humour, certes caustique, plutôt de la raillerie, voire du sarcasme. Mais peut-être cette dérision grinçante est-elle aussi shakespearienne, selon l’inspiration de ce drame d’amours et de mort.

Ce premier roman me paraît vraiment être une bonne porte, d’ailleurs évidente, pour entrer dans l’œuvre de Faulkner, et sa manière caractéristique d’injecter les bribes de pensées des personnages en soliloque brut, de dévoiler nombre d’observations psychologiques et sociales tout en préservant la part humaine d’insondabilité ‒ sans compter des pensées métaphysiques qui sentent peut-être encore un peu leur auteur débutant :

« Toutes les impressions d’une journée, qu’il y en ait dix ou cent mille, on cette faculté précieuse de tomber dans l’oubli, où tôt ou tard s’ensevelissent toutes les inventions humaines. Voilà qui préserve le monde d’un encombrement désastreux. »

« Le Sexe et la Mort, porte d’entrée et porte de sortie du monde. Comme ils sont en nous inséparables ! Durant notre jeunesse ils nous enlèvent au-dessus de la chair ; quand nous sommes devenus vieux, ils nous ramènent à la chair, l’un nous engraissant, l’autre nous décharnant, au bénéfice des vers. Quand les instincts sexuels sont-ils plus aisément satisfaits qu’en temps de guerre, de famine, d’inondation, d’incendie ? »

« La liberté naît de la décision : elle n’attend pas l’action. […] Le mieux est de se contenter d’être libre sans en avoir conscience. Avoir conscience d’être ceci ou cela implique une comparaison, un rapport avec son contraire. Vivez donc votre rêve, mais ne le réalisez pas. Sinon ce sera la satiété. Ou le désespoir. Lequel est pire, je me le demande ? »

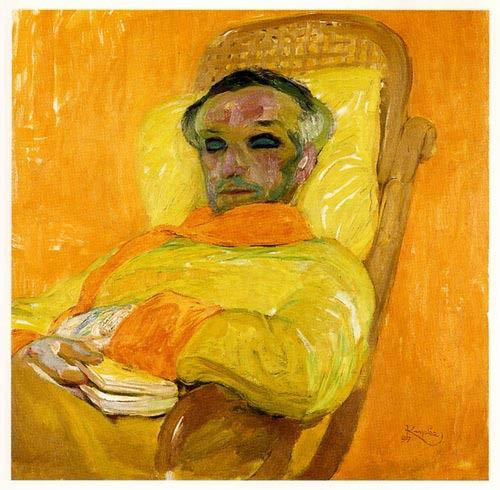

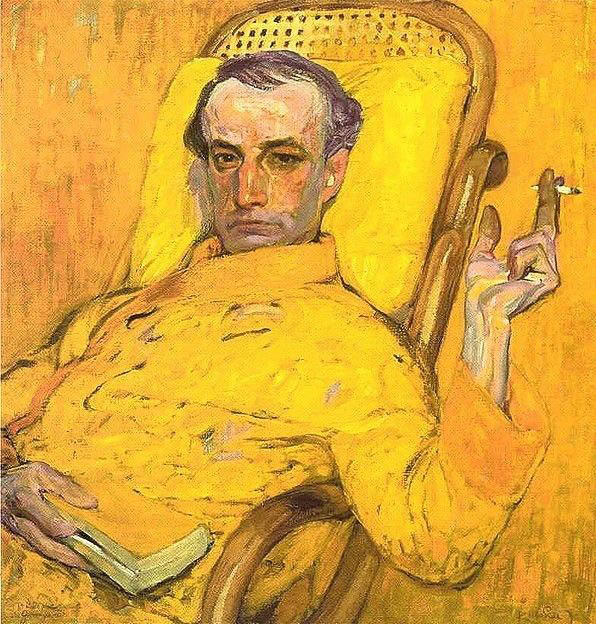

Bonus : tout au long de cette belle lecture, j’ai été accompagné par l’illustration de couverture, Gamme jaune de Kupka, représentant ton sur ton ce qui paraît être un lecteur malade s’étant assoupi :

J’ai été frappé par le plombé des paupières baissées, sombre complémentaire bleue comme un regard.

Il existe une IIe étude de cette œuvre, plus figurative, voire expressionniste :

Mots-clés : #mort #premiereguerre

- le Sam 10 Aoû 2019 - 14:33

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: William Faulkner

- Réponses: 103

- Vues: 12115

Irène Nemirovsky

Le Vin de solitude. - Albin Michel

"Ou bien « Le Vin du souvenir » ? Le « Vin de solitude » ? Le Vin de solitude est un beau titre et il a de plus l’avantage certain de bien fixer ma pensée sur un point essentiel. En effet, je crois que ce qu’il faut montrer surtout, c’est cette enfant qui pousse ainsi, absolument seule. Bien mettre l’accent sur cette profonde et amère solitude, sur les fantasmagories qui peuplent sa vie, sur l’apparence monstrueuse que cette vie prend pour elle."

Irène Nemirowski

Le titre choisi finalement par Irène Nemirowski définit tout à fait le contenu du livre.

L'histoire d'une enfant puis d'une jeune fille seule. D'une ville à l'autre, de Kiev à Paris.

Le père, banquier, s'imagine compenser une enfance misérable en spéculant et en brassant de l'argent facile.

Absent la plupart du temps, il oublie sa fille qui l'adore.

La mère, -et c'est pire- est futile, égoiste, froide, sauf quand il s'agit de prendre un nouvel amant.

Elle n'aime pas sa fille et ne se prive pas de le lui dire. Ni de l'accabler de reproches méprisants.

Et elle ne lui épargnera jamais la vue de ses amants et de leurs coucheries.

La seule personne qui lui manifeste une vraie tendresse fut la gouvernante française. Mais quand la mère s'en appercevra, elle la chassera.

La guerre puis la révolution mettent la famille en fuite. D'abord à St Petesbourg, puis en Finlande, en Suède avant Paris où la mère a entraîné son dernier amant.

La jeune fille, décide alors de le séduire pour se venger de sa mère. Elle n'ira pas jusqu'au bout lorsque elle se rend compte qu'il ne l'aime plus et que la vengeance la plus cruelle est désormais le temps et l'age.

C'est d'ailleurs un élément fort que cette relation mère/fille.

Je ne me souviens pas avoir lu une relation à la mère aussi violente. Sinon celle de Jules Vallès.

On le sait à présent, le roman est en grande partie autobiographique, et cet antagonisme apparaît dans d'autres romans.

Le Vin de solitude est un travail de mémoire assez extraordinaire. Où il s'agit de restituer des situations, des atmosphère, d'essayer de reproduire ou de repenser des conversations.

Travail de mémoire aussi quand il s'agit de se remémorer les lieux où la famille vécut, le mode de vie où la richesse ne fait jamais oublier la négligence, le manque d’âme, la chaleur humaine.

Et aussi les bouleversements de la guerre et de la révolution bolchevik dont elle est témoin.

Ce qu'on retiendra avant tout, c'est le personnage qu'elle incarne, mélange de sensibilité frustrée, mais aussi d'intelligence, de lucidité, de volonté.

Toute sa vie le manque d'affection constituera une blessure permanente.

Et c'est sans doute pourquoi ce qu' elle a vécu se reflète dans un style incisif, précis, cruel.

Ce roman, au moment où il parut (en 1934) constituait un roman d'apprentissage au féminin, ce qui n'était pas encore très courant à l'époque. Si l'on excepte Colette à qui l'on pense parfois.

Mais Colette, elle, avait une mère qu'elle adorait et c'est déjà une grande différence.

Mots-clés : #autobiographie #exil #famille #premiereguerre #revolution #solitude

- le Mer 31 Juil 2019 - 17:59

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Irène Nemirovsky

- Réponses: 25

- Vues: 3330

Joseph Roth

La crypte des capucins

Originale : Allemand, 1938

CONTENU :

À la Belle Époque, François Ferdinand fait partie de la jeunesse insouciante de Vienne. Entouré de ses amis, il tourne en dérision l'amour et le temps qui passe, s'amuse et s'instruit. Un autre François Ferdinand, l'archiduc, est assassiné. Les jeunes gens s'engagent avec enthousiasme dans la guerre, sans deviner que le déclin de la monarchie austro-hongroise aura bientôt raison de leurs illusions.

REMARQUES :

Par rapport à par exemple « La marche de Radetzky », ce roman postérieur serait préférablement à lire dans la suite. Ce livre plutôt mince a 34 chapitres relativement courts. Le premier chapitre pourrait être lu comme une introduction sur l’histoire des Trotta et une mise en perspective historique. Déjà il deviendra claire dès ce début que le monde décrit dans la suite, est revolu dans le moment « présent », donc il s’agira d’une description d’un monde passé, perdu – sujet fondamental du livre. Le début est à dater exactement en Avril 1913, selon de début du deuxième chapitre.

On pourra parler d’une forme de mélancolie concernant ce temps révolu, incluant la monarchie et un certain ordre social. Mais plus que cela et le respect du au « Kaiser » et aux classes sociales, on pourrait partir de valeurs plus universelles et positives : une idée d’un vivre ensemble, d’une certaine forme de reconnaissance (« reconnaissançabilité ») au-delà des frontières. Pour exemple drôlatique les descriptions des gares similaires dans tout l’Empire… Trotta vit à Vienne, mais ses racines sont slovènes. Il visitera la Galicie et son cercle d’amis consiste de Hongrois ! Là, il y a une forme naturelle de coexister, du vivre avec, les uns à coté et avec les autres. Apparemment.