La date/heure actuelle est Mar 7 Mai - 14:05

91 résultats trouvés pour ruralité

Wallace Stegner

Lettres pour le monde sauvage

Textes autobiographiques, les souvenirs d’une enfance dans les plaines du Saskatchewan, et l’expérience déterminante de se tenir seul dans l’immensité de la nature :

« Le monde est vaste, le ciel encore plus, et vous tout petit. Mais le monde est également plat, vide, presque abstrait, et, dans sa platitude, vous êtes une petite chose dressée sur son chemin, aussi soudaine qu’un point d’exclamation, aussi énigmatique qu’un point d’interrogation. »

La quadrature du cercle

Ces différents récits se superposent, donnent des variantes ou se complètent. Ils retracent notamment l’histoire d’un melting pot pionnier à la frontière canadienne (métis d’Indiens et de Français, cockneys, cow-boys, Scandinaves, etc.), un pot-pourri de migrants idéalistes, naufragés ou escrocs. Ils permettent aussi de trouver l’origine de certaines scènes des romans de Wallace Stegner, comme celle du poulain à la décharge.

Et surtout, ils expriment la réalité du contact avec la nature :

« Mon enfance dans l’un des derniers espaces de la Frontière m’a inculqué deux choses : la connaissance du monde sauvage et de ses créatures, et, sur le tard, la culpabilité d’avoir participé à leur destruction.

J’étais un enfant chétif, mais pas soumis. Comme tous les garçons que je connaissais, je reçus une arme et l’utilisai dès l’âge de huit ou neuf ans. Nous tirions sur tout ce qui bougeait ; nous abattions tout ce qui n’était pas apprivoisé ou protégé. L’hiver, nous posions des pièges pour les petits animaux à fourrure de la rivière ; l’été, mon frère et moi passions chaque jour des heures à piéger, abattre, prendre au collet, empoisonner ou noyer les spermophiles qui affluaient dans notre champ de blé et dans l’eau précieuse de notre rezavoy [réservoir, en français]. Nous empoisonnions les chiens de prairie et liquidions au passage les putois à pieds noirs qui s’en nourrissaient – ce sont aujourd’hui les mammifères les plus rares d’Amérique du Nord. Nous ignorions même qu’il s’agissait de putois ; nous les qualifiions de grosses belettes. Mais nous les tuions comme nous tuions tout le reste. Un jour, j’en transperçai un avec une fourche dans le poulailler et fus écœuré par sa vitalité farouche, épouvanté par la résistance des créatures sauvages face à la mort. J’eus la même impression en attrapant un blaireau dans un piège à spermophiles. Je l’aurais volontiers laissé partir, mais il était si féroce et se jeta sur moi avec une telle sauvagerie que je dus le frapper à mort avec une pierre »

Trouver sa place : une enfance de migrant

« Chaque fois que nous nous aventurons dans le monde sauvage, nous recherchons la perfection de l’Éden primitif. »

Au jardin d’Éden

C’est par exemple « le Havasu Canyon, le sanctuaire profondément enfoncé, cerclé de falaises, des Indiens havasupai » d’Au paradis des chevaux. (Le lieu m’a ramentu un paysage des Himalayas décrit par Alexandra David-Néel.)

Mais c’est « Un paradis pas complètement idyllique, malgré son isolement, sa tranquillité et son eau d’un bleu éclatant. », notamment à cause de « l’insensibilité habituelle des Indiens vis-à-vis des animaux »

Wallace Stegner lui-même ne sait pas quelle solution préconiser pour sauvegarder les dernières cultures libres :

« Est-il préférable d’être bien nourri, bien logé, bien éduqué et spirituellement (c’est-à-dire culturellement) perdu ; ou bien est-il préférable d’être ancré dans un schéma de vie où décisions et actions sont guidées par de nombreuses générations de tradition ? »

Puis viennent des remarques d’une "brûlante" actualité sur l’arrogance aberrante de notre civilisation inadaptée, qui n’ont pas été entendues. À propos d’une mirifique, prodigue et vaine réalisation architecturale :

« Cette maison dans le désert me paraissait, et me paraît toujours, un paradigme – plus qu’un paradigme, une caricature – de notre présence dans l’Ouest au cours de ma vie. »

Frapper le rocher

L’aridité comme mode de vie est plutôt un essai historique sur l’Ouest américain, vaste espace pour migrants déracinés, tandis que Les bienfaits du monde sauvage interroge le devenir du rêve américain.

« Combien de temps la liberté survit-elle aux richesses ? Combien de temps la démocratie peut-elle survivre à l’amenuisement des possibles et à l’élargissement du fossé entre riches et pauvres ? »

Les bienfaits du monde sauvage

« Car, pendant que nous nous acharnions à modeler le monde sauvage, celui-ci nous modelait en retour. Il a changé nos habitudes, notre cuisine, notre langue, nos espoirs, nos images, nos héros. Il a courbé le manche de nos haches et marqué un tournant dans notre religion. Il a façonné notre mémoire nationale ; il nous a fait une promesse. Manifestement, ce changement n’a pas affecté tous les Américains, et les nouveaux Américains arrivés trop tard pour être rebaptisés par le monde sauvage, qui ne connaissent d’autre Amérique que les jungles d’asphalte, risquent de ne pas l’avoir ressenti du tout. Mais il a affecté suffisamment de gens et de générations pour insuffler à nos institutions, nos lois, nos croyances et notre rapport à l’univers une dynamique dont les futurs Américains ont pu bénéficier et dont ils ont pu tirer des enseignements, une dynamique à laquelle le droit tend à se conformer, qui fait partie intégrante d’une foi typiquement américaine. »

Les bienfaits du monde sauvage

« Nous sommes une espèce sauvage, comme l’a montré Darwin. Personne ne nous a jamais apprivoisés, domestiqués ou engendrés scientifiquement. Mais, pendant au moins trois millénaires, nous nous sommes engagés dans une course effrénée et ambitieuse pour modifier notre environnement et en prendre le contrôle, et, dans ce processus, nous nous sommes quasiment domestiqués. »

Coda : lettre pour le monde sauvage

« Il me semble significatif que notre littérature ait ostensiblement glissé de l’espoir à l’amertume presque au moment précis où le mythe de la Frontière touchait à sa fin, en 1890, et quand l’American way of life a commencé à devenir largement urbain et industriel. À mesure de cette urbanisation, notre littérature et, je crois, notre peuple devenaient affolés par le changement technologique, malades et aigris. »

Coda : lettre pour le monde sauvage

Mots-clés : #amérindiens #autobiographie #ecologie #essai #nature #ruralité #temoignage

- le Dim 8 Déc - 11:46

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Wallace Stegner

- Réponses: 91

- Vues: 9234

Pierre Jourde

Vous le savez peut-être, l'homme Pierre Jourde m'est assez antipathique. Mais je ne m'interdis jamais de lire ni d'aimer l'œuvre d'un écrivain dont la personnalité me rebute. Je ne profite donc pas de ce compte-rendu pour faire son procès, car son livre m'a déplu pour des raisons extérieures à ce qui me déplaît habituellement chez lui et dans ses articles de blog. Par ailleurs, je me suis forcé de ne pas lire ton commentaire, @Nadine. Je le lirai dès que j'aurai terminé le mien (et j'ai hâte !)

***

Dans le village déshérité où vit encore une partie de la famille du narrateur, un enterrement a lieu. Cet enterrement est le fil rouge du roman, autour duquel s'entrecroisent les portraits des habitants de ce "pays perdu". Le narrateur, à travers et par-delà ces portraits, engage une réflexion sur la mémoire, sur le deuil et sur l'impermanence des choses.

Dans l'incipit, le narrateur retrace l'itinéraire de la ville jusqu'au "pays perdu", qu'il suivait avec son père lorsqu'ils allaient visiter leur famille. Cet itinéraire du cœur du monde à ses confins, paradoxalement brouillé par la précision des explications géographiques, nous fait mesurer l'isolement de ce "pays". Ceci entendu, cette énumération nécessairement longue et répétitive des routes, des villages, des crevasses, des montagnes, des rocs, des steppes brûlées, du ciel "comme une mer", matérialisant le gouffre spatial et temporel entre le "pays perdu" et le monde civilisé, à cause de sa longueur même, se devrait d'être sinon un manifeste esthétique, du moins une démonstration de style, sous peine d'être pur excédent et véritable pensum.

Or, d'entrée de jeu et tout le long du roman, c'est précisément le style qui pèche.

Sa phrase est encombrée de détails terre-à-terre censés produire un effet de réel, mais qui ne font guère illusion : ces détails, simples notations dépourvues de tout traitement littéraire et qui me semblent par ailleurs tout à fait accidentelles, se résument à un vain remplissage. Entre plusieurs artifices, Jourde a fréquemment recours à un vocabulaire excessif et tonitruant, qu'il semble confondre avec l'éloquence et la force d'évocation; afin de donner vigueur et mouvement à ses descriptions, il prête vie aux paysages et aux objets d'une façon maladroite et inefficace. Enfin, son texte juxtapose bien souvent un vocabulaire vulgaire jugé celui d'un campagnard et le lexique choisi d'un spécialiste (manifestations qu'on peut également observer à l'échelle de la syntaxe) : je suppose qu'il s'agit d'un choix conscient, non entièrement dénué d'humour, mais qui n'en est pas moins agaçant.

Je trouve par exemple cette phrase assez drôle, mais ça ne vient pas sans un léger malaise : quel regard du narrateur est-ce que cela traduit, au-delà de l'effet comique ?

Il est arrivé que Gustave, la bouche pleine de potage, puant la vinasse et la sueur, projette dans mon assiette, scories d'une éruption spasmodique de mots, quelques fragments de vermicelle.

Sans développer outre-mesure, je suis encore stupéfié par le passage consacré à la typologie des bouses de vache, dont topocl a déjà parlé. Je pense ne jamais avoir rien lu de plus vulgaire, mais j'avoue que je me suis bien amusé.

En somme, l'écriture de Jourde est une écriture inopérante : ce n'est pas le roman qui se regarde fonctionner, c'est l'auteur qui se regarde écrire. Et c'est regrettable, car ses portraits auraient pu m'intéresser. À leur tonalité on sent qu'ils se voudraient intimes, empathiques, et cependant sans concessions. Je les trouve sans chaleur car Jourde ne parvient jamais à faire oublier sa présence : c'est à peine si je vois rien d'autre que la page du livre que je suis en train de lire. Trop souvent, il sacrifie à la belle formulation et au trait d'esprit la justesse de ses peintures.

Avec sa casquette, sa veste de grosse toile bleue et ses moustaches, c'est l'effigie du paysan en visite. Le travail de soixante années tombe sur cette silhouette neutralisée et la rive au sol.

Dans la robe blanche qui peine à faire le tour de sa carrure puissante, la couronne des épousées sur le crâne, elle figurerait aussi bien, avec le même naturel, sur la photographie d'un mariage à Oulan-Bator dans les années quarante.

On trouve tout de même, çà et là, de courtes réflexions sur la douleur et sur le deuil qui m'ont paru plutôt justes.

À présent je ne viens plus toucher la tombe pour sentir sa peau, mais pour tenter de me remémorer une sensation morte. C'est à la sensation que je songe, et non à lui. Alors je me reproche ce geste vide. Je m'en veux de cette sentimentalité sans contenu, qui blasphème une piété disparue, réduite à des rites. Mais peut-on s'en vouloir d'accomplir les rites sans recevoir la visite du dieu ? Qu'il faille avoir honte de son absence signifierait que la douleur est honorable. La douleur n'a rien d'honorable. L'idée même est déplaisante, comme si l'on pouvait tirer quelque rétribution de cela. Ni la souffrance, ni l'absence de souffrance ne peuvent se vivre sans culpabilité. Il faudrait apprendre à ne plus s'en vouloir.

Quant à l'agression qu'il a subie après la parution de ce texte, je n'en vois pas le motif. Ce livre n'a pourtant rien d'une insulte…

Mots-clés : #intimiste #mort #nature #ruralité #social #solitude

- le Jeu 31 Oct - 20:11

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Pierre Jourde

- Réponses: 161

- Vues: 10211

José Saramago

Relevé de terre

Le ton est celui du récit parlé populaire, celui d’un ancien avec ses dictons, ses ingénuités ; c’est l’histoire d’une misérable famille rurale sur quatre générations, au cours de laquelle les yeux bleus du violeur initial réapparaissent aléatoirement. Cette narration commence au début du XXe, au moment de la proclamation de la République, et repasse parfois au quinzième siècle, lors du viol de l’ancêtre par un Allemand gouverneur du latifundium, tant ce dernier laisse inchangé le destin de la population à sa merci.

Le latifundium est, dans l’antiquité romaine, un grand domaine rural formé à la suite d'usurpations de terres, cultivé par des esclaves et sur lequel les riches Romains pratiquèrent une agriculture de type nouveau fondée sur l'élevage, l'oléiculture et la viticulture ; aux temps modernes, c’est un très vaste domaine agricole où l'on pratique une culture extensive pauvre (TLFi). Aride contrée, où on arrache l’écorce de liège des chênes.

Le peuple affamé par le latifundium que soutient la garde nationale et le clergé, toujours dans la hantise du chômage, se rebelle progressivement grâce au communisme.

« Vu de Monte Lavre, le monde est une montre ouverte, avec les tripes au soleil, en train d’attendre que sonne son heure. »

« C’est ça le luxe de l’époque, que les souffrants se glorifient de leurs souffrances, que les esclaves s’enorgueillissent de leur esclavage. »

« …] ils se connaissaient, évidemment, ce ne fut pas je te vois et je t’aime, mais ensuite elle dit, Alors, Manuel, et il répondit, Alors, Gracinda, et ce fut tout, celui qui pense qu’il en faut davantage se trompe. »

« Trente jours d’isolement font un mois qui ne peut figurer sur aucun calendrier. On a beau calculer et apporter la preuve réelle, ce sont toujours des jours de trop, c’est une arithmétique inventée par des fous, nous nous mettons à compter, un, deux, trois, vingt-sept, quatre-vingt-quatorze, et finalement nous nous étions trompés, seuls six jours étaient passés. »

Les phrases sont souvent longues, paraissent parfois l’être trop, et la ponctuation n’aide guère à scander le discours (il manque des points entre les différentes répliques des dialogues qui sont concaténés, seule une majuscule annonçant le changement d’interlocuteur) ; c’est d’ailleurs l’écriture ‒ l’élocution ‒ typique de Saramago, flux torrentiel quasiment continu. Parti pris a priori ? j’ai eu l’impression d’une litanie monocorde, à peine relevée par moments, comme lorsqu’il évoque les libres brigands.

Heureusement quelques (fausses) digressions animent le récit :

« …] on se met à raconter une histoire, mais il y en a d’autres qui vous viennent en cours de route. »

Cette forme de relation orale est questionnée :

« Il faut distinguer ce qui est réflexions du narrateur de ce qui est pensées de João Mau-Tempo, mais reconnaissons qu’il s’agit d’une seule et même certitude, et, s’il y a des erreurs, qu’elles soient partagées. »

« Les hommes sont ainsi faits que même lorsqu’ils mentent ils disent une autre vérité et si, au contraire, c’est la vérité qu’ils veulent entendre sortir de leur bouche, cette vérité s’accompagne toujours d’une sorte de mensonge, même quand ce n’est pas intentionnel. Voilà pourquoi nous n’en finirions jamais si nous nous mettions à discuter la part de mensonge et de vérité dans ces histoires de chasse d’António Mau-Tempo [… »

On est même parfois proche du conte : outre la vision panoptique des milans, ce sont des fourmis qui « lèvent la tête comme les chiens », et sont les seuls témoins du maquillage en suicide de la mort sous les coups d’un gréviste interrogé après avoir été arrêté par la garde.

Ricardo Reis, hétéronyme de Fernando Pessoa et sujet du roman de Saramago quatre ans plus tard, fait une première apparition dans son oeuvre.

C’est une poignante évocation de la misère rurale portugaise, mais pas ma lecture préférée de cet auteur.

Mots-clés : #ruralité #social #viequotidienne

- le Ven 11 Oct - 0:24

- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique

- Sujet: José Saramago

- Réponses: 56

- Vues: 5771

Jules Renard

Sourires pincés

I. Pointes sèches : Les poules - Les perdrix - Aller-retour - Sauf votre respect - La pioche - Les lapins - La trompette - Le cauchemar - Coup de théâtre

Dans la dernière brève pièce, apparition de Poil-de-Carotte, le petit mal-aimé (autobiographique ?) de la famille :

« Scène V

Poil-de-Carotte

(Au fond d'un placard. Dans sa bouche, deux doigts. Dans son nez, un seul. Etat d'âme à la M. Paul Bourget.)

Tout le monde ne peut pas être orphelin. »

II. Ciel de lit (des distances à respecter dans le lit conjugal)

III. La mèche de cheveux (délicieuse petite pièce, plus désopilante que baudelairienne ; j’ai envie de la citer intégralement…)

IV. Sourires pincés : Le pêcheur - Les vers luisants - L'herbe - Les bœufs - L'affût - La vendange - Le pêcheur à la ligne - Les moineaux

L’avant-dernière scène, in extenso :

« Les ruisseaux accourent au bassin où se repose la rivière. L'un apporte le murmure câlin de ses joncs ; l'autre, sur un mince filet clair, pur de toute boue, écrémé sous les dents de la roue du moulin, tout essoufflé et comme toussotant, pour avoir tant sauté de cailloux, apporte le plain-chant des canards du village, tandis qu'au milieu du bassin, où s'égrène un vol de mouches, les poissons font des ronds à fleur d'eau, paillètent, et, repus, loin des bords, se demandent entre eux à quoi s'occupe ainsi le pécheur à la ligne ? »

V. La demande

VI. Les joues rouges

VII. Les petites bruyères : Gens des deux sexes - Gens de métier - Gens du monde

VIII. Baucis et Philémon

IX. Le coureur de filles

Instants saisis à la concision de haïku ‒ travail à l’os comme brièveté des saynètes ‒, observations précises jusqu’au venin, humour savoureux mais pointes fort sèches…

Mots-clés : #famille #nouvelle #ruralité #xixesiecle

- le Sam 28 Sep - 22:32

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Jules Renard

- Réponses: 12

- Vues: 899

Cormac McCarthy

Un Enfant de Dieu

La première partie de cette novella (ou bref roman) consiste en une suite d’épisodes généralement succincts donnant des aperçus sur la vie précaire de Lester Ballard, un campagnard du Sud états-unien, où les gens semblent être idiots à divers degrés (cf. Faulkner). Il est précisé dès le départ que ce personnage est « Un enfant de Dieu, sans doute comme vous et moi. »

Voici un de ces instantanés, ici lors d’un feu d’artifice au cours d’une fête foraine :

« Et parmi les visages, une jeune fille avec une pomme d’amour aux lèvres et les yeux écarquillés. Ses cheveux pâles sentaient le savon, femme-enfant venue du fond des âges, en extase sous l’embrasement de soufre et les torches de poix de quelque foire médiévale. Une mince chandelle longue comme le ciel embrochait les flaques noires de ses yeux. Elle s’étreignait les doigts. Dans le flot de cette galaxie de soufre qui se rompait, elle vit l’homme aux ours [Lester] qui la regardait et elle se rapprocha un peu plus de la fille à côté d’elle, se passant rapidement deux doigts dans les cheveux. »

Cette structure en petites touches dessine le personnage de façon impressionniste, sans grande cohérence au fil des pages, l’auteur-narrateur omniscient ne dispensant que des bribes qui ne peuvent pas former un puzzle complet : le lecteur doit supputer, composer dans une certaine obscurité.

Cormac McCarthy sait aussi observer la nature, s’en inspirer et la rendre :

« Au printemps ou par temps plus doux lorsque la neige fond dans les bois, les traces de l’hiver réapparaissent sur de minces socles et elles révèlent le palimpseste d’anciennes divagations, de luttes, de scènes de mort ensevelies. Contes d’hiver ramenés au grand jour, comme le temps qui se retournerait sur lui-même. Ballard allait à travers bois, donnant du pied dans ses anciennes traces, là où elles s’incurvaient au-delà de la colline vers sa maison d’autrefois. Vieilles allées et venues. Les traces d’un renard ressortaient de la neige en intaille comme les petits champignons et les tachetures de baies, là où les oiseaux avaient chié sur la neige des fientes rouges comme du sang. »

Leslie tient surtout à son fusil. J’ai remarqué que les (autres) animaux, fréquemment croisés, sont systématiquement maltraités.

Dans la deuxième partie, Leslie se révèle ignoble à l’occasion de macabres péripéties. Le lecteur découvre progressivement ce qui est manifeste dans la troisième partie : Leslie est un tueur en série obsédé sexuel particulièrement répugnant.

« Déboulant de la montagne avec cette chose sur le dos il ressemblait à un homme assailli par quelque abominable succube, la fille morte le chevauchant, les jambes écartées et repliées, telle une grenouille monstrueuse. »

Autant prévenir, ce n’est pas de la petite bière, et pas mal d’auteurs de thrillers gore pourraient être jaloux.

Symptomatiquement, j’ai noté le même extrait que Shanidar, où l’auteur prend le lecteur à partie :

« Il ne savait pas nager, mais comment un type comme lui aurait-il pu se noyer ? La rage semblait lui tenir lieu de bouée. Une pause dans le cours normal des choses sembla se produire en ce lieu. Regardez-le. On aurait pu dire qu’il était porté par ses semblables, des gens comme vous. Qu’il en avait peuplé le rivage et qu’ils l’appelaient. Une race qui nourrit les estropiés et les fous, qui veut de leur sang mauvais dans son histoire et l’obtient. Mais ils veulent la vie de cet homme. Il les a entendus dans la nuit qui le cherchaient avec des lanternes et des cris d’exécration. Pourquoi parvient-il à surnager ? Ou plutôt, pourquoi ces eaux ne le prennent-elles pas ? »

Par contre, je vois personnellement un parti-pris eugénique dans ce passage… A mon sens, le message du livre serait plutôt quelque chose comme : nous les humains sommes tous plus ou moins des monstres ressortissant du Mal…

Mais l’expression de Cormac McCarthy est à mes yeux du grand art, malgré quelques petites confusions, peut-être dues à la traduction.

Mots-clés : #criminalite #ruralité

- le Mar 24 Sep - 21:28

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Cormac McCarthy

- Réponses: 63

- Vues: 5901

Henri Bosco

Le Jardin d'Hyacinthe

Les Guériton, un couple de vieux paysans des Borisols, au-dessus du hameau des Amélières, est le dernier feu avant le plateau du pic de l’Escal, l’ermas où Arnaviel paît le troupeau de Frédéric Méjan de Mégremut, le narrateur. On y a vu aussi « les Nomades, les Bohémiens... » avec l’âne Culotte, qui laissent une enfant, Félicienne-Hyacinthe, aux Guériton par un soir de Noël.

Mais avant cela, la montée de Méjan aux Borisols donne lieu à une description bucolique d’un rare bonheur, « ce modeste enchantement » d’un paradis que l’eau qui disparaît peu à peu condamne à s’éteindre.

« Tant de fragilité donnait aux Borisols ce charme qui s’épand de tous les bonheurs menacés : on les aime d’autant plus qu’on les sent, nuit et jour, à la merci de la fortune. Des biens précaires tirent de l’instabilité cet aspect irréel qui nous dispose si facilement à y déceler le miracle. Notre étonnement qu’ils existent peu à peu nous porte à penser qu’ils sont nés et qu’ils tiennent bon par le fait d’un enchantement inexplicable. Nous en attendons des merveilles parce que, raisonnablement, suivant les lois de la nature, ils ne devraient pas subsister plus longtemps qu’un nuage. »

De belles pages encore sur le pâtre...

« Même quand il se tait, on voit bien qu’à ce moment-là il est naturel de se taire ; et que, si la parole est un moyen commode pour communiquer le bruit de sa pensée, le silence est indispensable à comprendre le sens profond qui l’accompagne. J’ai appris cela d’Arnaviel. »

… le foyer, le sens de la vie rustique, ici avec Sidonie, la servante de Méjan :

« Sans doute Sidonie avait-elle quelque pouvoir sur la nature du feu. A force de vivre à côté de sa propre vie matérielle, elle avait réussi à dégager des choses ce qu’elles retiennent de pur en dessous de leur forme sensible. Quelques gestes discrets, mille soins, une attention indiscernable y avaient été nécessaires. Ainsi, les petites réalités quotidiennes s’étaient-elles, l’une après l’autre, détachées de l’anonymat. Dès qu’on regardait un objet, il paraissait vous faire un signe. Sa position prenait un sens ; on en déchiffrait mal la signification, mais on le devinait orienté. Il l’était, comme tous les autres, sur cette âme attendue. Mais du moment qu’on ne sait jamais, sur cette terre, d’où surgissent les âmes (rien n’étant plus capricieux), cette orientation ne se fondait pas sur la rose-des-vents de ce bas monde ; elle obéissait à des lois secrètes. Personne ne les connaissait. Dans l’univers sentimental de Sidonie, il n’y avait ni nord, ni sud, car tout y était nord et sud, en attendant que s’y levât la forme ardemment désirée. A elle seule, évidemment, était réservé le privilège d’orienter, un jour, ce monde, sur le point merveilleux de l’horizon où elle apparaîtrait. »

C’est une longue attente mystérieuse, « l’imminence des merveilles », la promesse des « grandes espérances » qui parcourt tout le roman : plus énigmatique encore, Félicienne va venir vivre au mas Liguset, puis partir, disparaître, revenir. Le regard vide, l’enfant est étrange, simple, absente, « sans âme ».

« Rentrée dans l’insignifiance, tête vacante, corps léger, Félicienne n’était qu’un signe à peu près vain de sens, dessiné par hasard sur un bout de vie détaché de la vie raisonnable. »

Elle est irrémédiablement liée au vieux magicien qui apprivoise les bêtes : Monsieur Cyprien l’aurait enlevée pour l’enchanter, à défaut de Constantin Gloriot qu’il aimait, et lui transmettre ses pouvoirs, comme en atteste son journal (procédé peu plausible, mais Bosco a choisi de donner une apparence de témoignage véridique à son livre).

Une des rares phrases d’Hyacinthe, prononcées avant qu’elle ne tombe en léthargie :

« ‒ Le serpent était plein de fleurs, mais le jardin a mordu le renard et l’a tué... »

« ‒ C’est le jardin qui était plein de fleurs, et le serpent qui a mordu et tué le renard, n’est-ce pas, Félicienne ?... »

Aussi de belles séquences de rêve, de vision, d’hallucination fébrile, d’ensorcellement, de délire mystique.

Dernier volume de la trilogie après L'Âne Culotte et Hyacinthe, ce roman reprend donc les débuts d'Hyacinthe dans l’existence rustique du Luberon, et dénoue l’intrigue.

On retrouve tout l’univers de Bosco, la Provence, sa nature, ses mas et hameaux, ses personnages (et ils sont magnifiques, comme l’abbé Vergélian, ou Méjemirande, qui voyage/ s’envole) ; c’est la même Provence que celle de Giono, ni plus ni moins âpre ou humaine, mais d’une qualité différente par singularité des auteurs sur le même thème : le monde agreste et rural, qui consent à la présence de l’homme qui le respecte. « Le serpent et l’étoile », « un grand train d’étoiles filantes » renvoient au serpent d'étoiles. Des deux un regard paisiblement jouisseur baigne l’œuvre, mais peut-être Bosco est-il plus facilement inquiet dans son idéal de pureté ?

Mots-clés : #enfance #nature #reve #ruralité #spiritualité

- le Dim 25 Aoû - 17:15

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Henri Bosco

- Réponses: 124

- Vues: 14045

Karel Schoeman

Cette vie

La narratrice est une vieille agonisante qui rassemble ses souvenirs tout au long d’une nuit pour « tenter de comprendre, [de] tenter de pardonner. »

Elle a vécu dans une ferme isolée du veld, en bordure du désert du Karoo où hiverne la famille avec les moutons et dont vient sa mère, obstinée, parcimonieuse et irascible. Elle reconstitue, avec ses réminiscences de discrète enfant observatrice et quelques conjectures, l’histoire de son ascendance depuis son établissement jusqu’à la prospérité relative dans ce milieu difficile.

« À la ferme, lorsque j’étais enfant, je jouais souvent seule près du vieux cimetière derrière la colline, là où les anciens jetaient ce dont ils ne vouaient plus ; je ramassais parmi les pierres des fragments de poterie, de porcelaine, ou encore des morceaux de verre bleu ou mauve. Parfois, certains de ces fragments étaient assez gros et assez grands pour permettre, en examinant l’arrondi et les décorations, de retrouver la forme et le motif de la tasse ou du bol d’origine ; c’est ainsi que se présentent les fragments de souvenirs à partir desquels je dois maintenant tenter de reconstituer la forme et les motifs du passé. »

« C’est sans doute comme cela que notre domaine s’est étendu et que nos prétentions se sont affirmées : par des disputes avec les voisins et des menaces ou des violences envers ceux qui étaient plus faibles que nous. »

« …] le but était là depuis toujours et nous autres, les enfants, n’étions que des instruments pour y parvenir. »

Les domestiques, d’anciennes esclaves, dorment à même le sol de bouse séchée, au pied de leur maîtresse. Il y a également une sous-classe de genre de serfs, les Bâtards de Bastersfontein :

« Tous sont morts et enterrés jusqu’au dernier sans laisser ne fût-ce qu’un nom, qu’un visage ; enterrés soit derrière le mur d’enceinte, de l’autre côté du cimetière réservé aux Blancs, soit quelque part le long de la route qui mène vers le Karoo, soit encore dans l’intérieur des terres, vers Grootrivier, là où les ont menés leurs pérégrinations ; les pierres dont on les avait recouverts se sont écroulées et ont été dispersées par le vent, leurs enfants et leurs petits-enfants sont morts à leur tour quelque part dans la plaine, dans le ravin, ou près du feu de camp, et les derniers souvenirs de leur existence se sont évanouis avec eux. Seules leurs voix résonnent encore tandis que je cherche en vain le sommeil. »

La vieille fille de la maison se remémore un drame familial, voudrait ne plus se ramentevoir. Elle aura finalement été seule, une sorte d’étrangère chez elle, un témoin invisible.

Dans ce livre est aussi démontrée la prépotence de femmes fortes, ambitieuses, égoïstes ‒ ainsi que la vanité des vies humaines.

« Dans le coffre où nous rangions le linge de maison, les draps et les taies d’oreiller s’entassaient sans que quiconque prît la peine d’expliquer pourquoi, à l’image de ces terres et de ces troupeaux de moutons dont notre famille, à la même époque, faisait l’acquisition dans la plus grande discrétion, méthodiquement, dans la perspective d’un avenir sans doute inconnu, mais fascinant. »

« En réalité, au fil des ans, seuls les visages autour de la table avaient changé, un simple renouvellement des ombres à la lueur de la bougie dans une maison où, pour le reste, tout était comme avant. »

Après Cette vie et Des voix parmi les ombres, Phébus a édité L’Heure de l’ange, qui clôt le triptyque de Karel Schoeman consacré aux voix ; à écouter bientôt…

Mots-clés : #famille #lieu #ruralité

- le Mer 24 Juil - 0:49

- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien

- Sujet: Karel Schoeman

- Réponses: 45

- Vues: 6041

Josephine Winslow Johnson

Novembre

Face aux espoirs de la jeunesse, les affres de la Grande Dépression dans cette ferme perdue où la famille s’est retirée, s’égrainent au fil d’une année qui conclue sinistrement dix ans de lutte. Pèsent la rudesse du père accablé de n’avoir que de filles, la folie de la soeur aînée, la hantise de l’hypothèque sur la ferme. La sérénité de la mère, dont la résilience est portée par l’amour de Dieu et de son mari, et l’amour du garçon de ferme, quoique sans retour, sont des baumes bienfaisants. La nature sauve en autant d’instants lumineux cette existence tourmentée, jusqu’à ce que la sécheresse s’en mêle, accablante.

Il y a un côté Steinbeck, bien sûr, mais avec des personnages plus torturés et un lyrisme passionné. La détresse de la jeune narratrice alterne en permanence avec une forme d’espoir, à moins que ce ne soit une résignation. Troublant, même si le style dans son emportement et sa singularité poétique, se fait parfois opaque (traduction?).

Mots-clés : #catastrophenaturelle #famille #jeunesse #lieu #ruralité #social

- le Lun 22 Juil - 10:05

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Josephine Winslow Johnson

- Réponses: 2

- Vues: 717

Ramuz Charles-Ferdinand

Aline

Court roman (Ramuz préfère "histoire") 140 pages environ, 1905, souvent remanié par l'auteur au fil des ré-éditions.

Une dramatique faisant efficacement passer la révolte contre l'injustice abjecte, aigüe à l'époque de Ramuz mais bien sûr toujours aussi tristement d'actualité, d'une jeune femme, jeune fille même plutôt, abandonnée enceinte tel un citron qu'on a pressé et dont on peut jeter la peau.

Ramuz précis, sobre, quelques parcimonieux passages de poésie en prose descriptive bien dans sa marque de fabrique, et qui jouait gros sur ce roman, lequel recevra bon accueil et contribuera à lancer un peu mieux l'écrivain, après avoir refusé de publier un roman achevé, "La vieille Henriette":

Henriette, c'est justement le prénom de la mère d'Aline.

Ramuz en personne minimise l'éclat et la portée d'"Aline", et se contredit en ayant soin de remanier le texte presque à chaque nouvelle édition, pas mal pour un ouvrage "de jeunesse", "sans importance", dont l'auteur se demande "en quoi cette histoire peut encore intéresser les lecteurs".

Dégustons donc un roman percutant, allant au fait avec simplicité et sans détours, épuré.

La charge poético-narrative et descriptive, qui reste son estampille, est au rendez-vous, bien que tenue en bride, comme dans l'extrait ci-dessous (où le lecteur ramuzien ronronne d'aise tout de même !):

L'après-midi passa bien lentement. La chaleur alourdit les heures comme la pluie les ailes des oiseaux. Aline cueillait des laitues avec un vieux couteau rouillé. Quand on coupe le tronc, il sort un lait blanc qui fait des taches brunes sur les doigts et qui colle. Les lignes dures des toits tremblotaient sur le ciel uni, on entendait les poules glousser et les abeilles rebondissaient à la cime des fleurs comme des balles de résine. Le soleil paraissait sans mouvement. Il versait sa flamme et l'air se soulevait jusqu'aux basses braches où il se tenait un moment et il retombait; les fourmis courraient sur les pierres; un merle voletait dans les haricots. Lorsque son tablier fut plein, Aline considéra le jour, le jardin et la campagne. Puis elle entendit sa mère qui l'appelait.

Mots-clés : #conditionfeminine #jeunesse #ruralité #xxesiecle

- le Dim 21 Juil - 19:41

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Ramuz Charles-Ferdinand

- Réponses: 113

- Vues: 10263

Henri Vincenot

La Billebaude

D’abord, le titre :

En note (de l’auteur vraisemblablement) dans le livre :

Billebauder : chasser au hasard des enceintes [zone de remise des animaux en forêt] et des voies [ensemble des traces laissées par un animal, permettant de l’identifier et de le suivre] ; faire les choses au hasard.

Chasser à la billebaude : chasse au hasard des rencontres.

« Et voilà que je me laisse entraîner dans des digressions qui s’emmanchent l’une dans l’autre et qui met là où je n’avais pas prévu d’aller, mais n’est ce pas que ça que billebauder ? C’est notre façon de chasser certes mais la vie toute crue n’est-elle pas une billebaude permanente ? »

Chez Littré :

Billebaude : « Terme familier qui signifie confusion, désordre. »

À la billebaude : « En confusion. »

« Tir à la billebaude, tir irrégulier et à volonté, s'est dit autrefois soit à la guerre, soit à la chasse. »

Pour le TLFi :

À la billebaude : en désordre, dans la confusion,

Chasser, tirer à la billebaude : chacun à sa fantaisie, sans que des places précises aient été assignées.

Wiktionnaire :

Billebaude : sorte de traque du gibier menée au hasard.

Billebauder : chasser au hasard et généralement mal, en parlant de chiens.

À la billebaude : (Bourgogne) (familier) à la fantaisie ; au hasard.

En billebaude : en parlant d'un type de chasse ou d'attaque dans lequel les chasseurs ou les soldats ne sont ni postés, ni alignés.

Œuvre principale, ou la plus connue (vendue) de Vincenot, ce livre (autobiographique dans une large mesure) mérite une précaution liminaire : il n’est plus mainstream. D’entrée le narrateur-auteur enfant découvre l’anus du chevreuil braconné par son grand-père :

« Ce fut une sorte d’ivresse : cette fiente sentait bon ! On peut avoir une idée de son parfum en broyant ensemble des noisettes, des mûres dans du lait aigre avec un je-ne-sais-quoi qui rappelait la terre, le champignon, la mousse, la touffeur des ronciers épais où n’entrent jamais les rayons du soleil. C’était plus qu’il n’en fallait à l’époque pour me saouler. »

C’est qu’on aime la sauvagine et son fumet, dans la famille Tremblot ! Et on y parle vert, et dru !

Texte savoureux : terroir, identité forte, les mots et les mets, le dialecte et celui de la cuisine ; encore cette liberté de randonner dans de vastes terres boisées ‒ d’y chasser !

« À les entendre, la chasse devenait ce qu’elle était vraiment : la plus noble, la plus sûre, la plus haute préoccupation de l’être humain, roi de la terre. »

Il faudra certes bémoliser… De même, Vincenot le bourguignon revendique fièrement l’appartenance à « l’ancienne civilisation », gauloise, celte, voire mégalithique, « le temps des grosses pierres » ‒ ce qui est sans doute erroné… Et dire que les propos issus de ce milieu traditionnel frôlent parfois le conservatisme voire le réactionnaire ne me semble pas excessif ; cet ardent pamphlétaire va même jusqu’à préconiser l’Inquisition pour limiter « la réussite des cuistres ! »… On trouve cependant profit à lire ces réflexions (achevées et parues en 1978) sur le "progrès", le risque technologique, la destruction de l’environnement et du monde rural :

« Ce n’est que plus tard que je compris encore autrement les choses, mon "exceptionnelle intelligence" n’avait pas encore à cette époque la maturité voulue, ni l’expérience, pour se cabrer contre cet écrémage du monde rural de l’artisanat et de l’agriculture qui lui enlevait ses meilleurs éléments dès leur certificat d’études primaires pour les verser à jamais dans le monde de la théorie, pour en faire des administratifs, des bureaucrates ou des hauts théoriciens de tout poil, des ingénieurs, des inutiles coûteux, des nuisibles bien payés, perdus à jamais pour le monde sain et équilibré de l’ouvrage bien fait.

Là commençait cette crise qui dévore comme chancre la société moderne et qui la tuera aussi sûr que furet saigne lapin ! Mais du diable si toutes ces idées contestataires pouvaient me venir. Autour de moi, on s’extasiait au contraire devant ce merveilleux élitisme scolaire et universitaire qui permettait aux enfants des milieux les plus modestes de s’élever vers les plus hautes destinées, et autres fariboles. »

« Mon bel avenir ! Mais je lui tournais le dos ! Mon avenir était dans les pâturages, dans les bois où les derniers de la classe jouaient à la tarbote [jeu d’adresse] en gardant les vaches, en attendant d’aller à la charrue ou d’apprendre à raboter les planches. Leur école avait le ciel pour plafond, et que me restait-il à moi, condamné aux études à perpète ? Une journée de liberté par semaine, celle de la grande promenade, pour reprendre respiration, comme une carpe de dix livres qui vient happer une goulée d’air à la surface d’un plat à barbe, oui, voilà l’impression que je me faisais.

Devant moi, je le pressentais sans bien l’imaginer avec précision, s’étendait une vie où je ne vivrais vraiment qu’un jour sur sept, comme tous les gens des villes et des usines, le jour de la grande promenade des bons petits citadins châtrés. »

« Or, tous les poètes, tous les rêveurs, tous les "littéraires", comme on disait, choisissaient comme moi le groupe qui devait gagner les espaces rupestres, sylvestres, champêtres, les zones imprécises et inutiles, sans clôture, sans chemin, sans ciment et sans bitume. Les forts en mathématiques, au contraire, se trouvaient tous dans le groupe qui se traînait en ville sur le macadam et cherchait à voir passer des automobiles pour les compter, fourrer leur nez dans le capot si par bonheur l’une d’elles venait à tomber en panne.

A tort ou à raison, je vis dans ce clivage naturel, quoique manichéen, le partage spontané de l’humanité en deux, dès l’enfance ; d’un côté, les gens inoffensifs, de bonne compagnie, un tantinet négligents, mais dotés d’imagination, donc capables de savourer les simples beautés et les nobles vicissitudes de la vie de nature, et, de l’autre, les gens dangereux, les futurs savants, ingénieurs, techniciens, bétonneurs, pollueurs et autres déménageurs, défigureurs et empoisonneurs de la planète.

Certes, ce n’est que quelques années plus tard que je devais découvrir ce paradoxe bien celte, énoncé par mon frère celte Bernard Shaw : Les gens intelligents s’adaptent à la nature, les imbéciles cherchent à adapter à eux la nature, c’est pourquoi ce qu’on appelle le progrès est l’œuvre des imbéciles. […]

Et je ne croyais pas si bien dire ! Mais, qui, à l’époque, ne m’eût pas considéré comme un plaisantin ? Aujourd’hui, pourtant, parce que l’on se désagrège dans leur bouillon de fausse culture, que l’on se tape la tête contre les murs de leurs ineffables ensembles-modèles, que l’on se tortille sur leur uranium enrichi comme des vers de terre sur une tartine d’acide sulfurique fumant, que l’on crève de peur en équilibre instable sur le couvercle de leur marmite atomique, dans leur univers planifié, les grands esprits viennent gravement nous expliquer en pleurnichant que la science et sa fille bâtarde, l’industrie, sont en train d’empoisonner la planète, ce qu’un enfant de quinze ans, à peine sorti de ses forêts natales, avait compris un demi-siècle plus tôt. Il n’y avait d’ailleurs pas grand mérite car, déjà à cette époque, ça sautait aux yeux comme le cancer sur les tripes des ilotes climatisés. Et, que l’on me pardonne, il m’arriva de vouloir, déjà à cette époque, arrêter le massacre, endiguer le génocide généralisé, mettre un terme à la fouterie scientifique et effondrer le château de cartes des fausses valeurs. »

« ‒ Un seul conduira la Cormick [la toute nouvelle faucheuse mécanique, qui remplace dix faucheurs] ! mais les neuf autres ? hein ? Qu’est-ce qu’ils feront les neuf autres ? Tu veux que je te le dise ? Ils iront à Dijon, à Paris, esclaves dans les usines ! Et les villages deviendront vides comme des coquilles d’escargots gelés. Le ventre des maisons se crèvera, qu’on ne verra plus que les côtes de leurs chevrons ! Et eux qu’est-ce qu’ils deviendront, là-bas, dans la ville ? Des mendiants de l’industrie, des mécontents-main-tendue, des toujours-la-gueule-ouverte !… »

« Une horloge pointeuse !

Lorsque je vis cet instrument pour la première fois et qu’un huissier m’expliqua comment je devais m’en servir, je crus à une plaisanterie de bizuthage. Je répondis bravement que je trouvais cela plaisant et je passai outre. Mais on me rattrapa vivement en me disant que le pointage était obligatoire !

Oui brave gens : à l’avant-garde du progrès et des techniques de pointe en matière de gestion des entreprises, d’économie et de sociologie, l’École des Hautes Études commerciales donnait, dès cette époque, l’exemple, en imposant aux admirables élites estudiantines, aux futurs dirigeants de la société rationnelle, standardisée, technocratique et totalitaire en pleine gestation en Europe, cet avilissement quatre fois quotidien, cette abjecte génuflexion devant la machine. Ce mouchard impavide ridiculisait tout simplement ce que le Compagnon-fini avait de plus noble et de plus efficace : la Conscience et le libre arbitre.

Le déclic de cet engin pointeur, c’était le bruit de la dignité qui se brisait et toute joie d’œuvrer et de vivre alors m’abandonna.

J’étais atterré. […]

Halte à la technique ! Halte à la croissance ! »

Il y a bien sûr aussi un aspect historique de cette société riche en femmes après la première Guerre Mondiale, et même un témoignage pratiquement de valeur ethnologique sur le lieu. Artisanat et compagnonnage, bourrellerie, forge (feu, fer ‒ puis locomotives !), paysannerie, importance de l’Église ‒ et de croyances plus anciennes.

Beaucoup d’aperçus étonnants, comme l’importance du chant (notamment à l’église, justement), ou la longévité inattendue à cette époque, que les « astuces de la statistique » nous masquent aujourd’hui :

« Oui, pleines de femmes étaient alors les maisons ! Pas de camarade à moi qui n’eût lui aussi, dans nos pays de prodigieuse longévité, deux mémères-bi, une Tontine aussi et, bien entendu, sa mère. Que de girons pour s’y cacher ! […]

Tout ce monde vivait dans la maison familiale au rythme des chansons. On pouvait entrer à n’importe quelle heure, on était sûr d’entendre au moins chanter une femme, et les plus vieilles n’étaient pas les dernières. Le plus souvent, d’ailleurs, elles chantaient toutes ensemble, à l’unisson il est vrai, car la race n’est pas musicienne et se contente de la romance ; on les entendait alors jusque sur le pâtis.

Il faut dire que la radio leur était inconnue. Elles fabriquaient donc elles-mêmes leur musique. »

« En tout, un bon tiers d’animal, quelque vingt-cinq kilos d’une viande noire à force d’être rouge, encore en poil, bardée d’os blancs comme ivoire.

Toutes ces femmes avaient passé deux jours à dépiauter, à mignarder cette chair musquée comme truffe, pour la baigner largement dans le vin du cousin, où macéraient déjà carottes, échalotes, thym, poivre et petits oignons. Tout cela brunissait à l’ombre du cellier dans les grandes coquelles en terre. C’était moi qui descendais dans le cellier pour y chercher la bouteille de vin de table et lorsque j’ouvrais la porte de cette crypte, véritable chambre dolménique qui recueillait et concentrait les humeurs de la terre, un parfum prodigieux me prenait aux amygdales et me saoulait à défaillir. C’était presque en titubant que je remontais dans la salle commune, comme transfiguré par ce bain d’effluves essentiels et je disais, l’œil brillant :

‒ Hum ! ça sent bon au cellier !

Alors les femmes radieuses me regardaient fièrement. Ma mère, ma grand-mère, la mémère Nannette, la mémère Daudiche, toutes étaient suspendues à mes lèvres pour recueillir mon appréciation. C’était là leur récompense.

De son côté, le grand-père s’occupait des viandes à rôtir. Aux femmes les subtiles et multiples combinaisons des bouilletures, meurettes, gibelottes, salmis, civets, saupiquets, qui supposent les casseroles, coquelles, cocottes et sauteuses, mais aux hommes, toujours, depuis le fond des temps, l’exclusivité des cuissons de grand feu, des rôts et des grillades, celles où brasier et venaisons communient sans intermédiaire. C’était alors ainsi. Les dons spécifiques des sexes étaient utilisés, même dans les plus petits détails de la vie. C’était là une des caractéristiques de notre vieille civilisation. »

Mais « la vie à la campagne au temps de la civilisation lente » n’était pas non plus le paradis :

« Aux vacances de Noël, c’était autre chose : le bûcheronnage. À celles de Pâques, les bêchages, les débardages de bois avec trois juments de file dans les fondrières de la montagne, et, en tout temps, deux heures de scie par jour pour débiter, dans le bûcher, le bois pour la journée. »

Encore que l’exercice permette de dévorer impunément, et de garder le contact avec la nature primordiale…

« Qui n’a pas couru pieds nus dans le fumier ne sait pas ce que c’est que la joie de vivre, le fumier frais surtout, somptueux, qui fume dans la fraîcheur du matin et vous entre, bien tiède, entre les orteils. Voilà l’image que j’ai de la misère de cette époque dans nos pays. Je ne peux pas vous en dire davantage, sans inventer mensonge. »

Célébration d’un mode de vie à la fois fort économe et fondé sur l’abondance de bonne chère comme sur l’activité physique (notamment manuelle et pédestre) :

« Après moisson, nous glanions avec acharnement, ramassant épis après épis, pour les volailles. En définitive, qu’achetait-on ? Cinq livres de plat de côtes ou de rondin par semaine, pour le pot-au-feu et chaque mois un litre de caillette pour emprésurer dix litres de lait par jour, car notre vache, une montbéliarde, nous donnait en moyenne vingt à vingt-trois litres quotidiens. On faisait des fromages gras, de gros fromages qui mûrissaient dans le cellier et qu’on lavait à l’eau salée tous les soirs ; ils devenaient roses et mauves sur leur feuille de platane étalée. Le petit lait servait à faire la pâtée du cochon et à me désaltérer en été.

Nous mangions au moins un fromage de quatre livres dans la journée, soit frais, soit passé, c’est-à-dire mûri à cœur et couvert d’une peau rougeâtre qui se ridait à la surface et dont les grand-mères conduisaient la fermentation en le lavant à l’eau plus ou moins salée ou bien la ralentissaient en temps voulu avec des ablutions d’eau-de-vie. »

On retrouve l’inéluctable sacrifice annuel du porc, avec une belle morale finale :

« Chacun connaît si bien son petit travail personnel qu’en moins de deux, les jambons et les épaules sont détachées, les filets levés, le filet mignon mis à l’écart, avec le foie, le cœur, les rognons et la saignette, le côtis partagé en six carrés, les pattes grattées, les ergots arrachés et jetés aux gamins qui tournent autour du sacrifice, avec les chiens, prévenus on ne sait comment.

Ils se les disputent pour les croquer tout crus pendant qu’on fend la hure en deux et que la cervelle jaillit, toute rose, hors de son alvéole. Tous les morceaux s’étalent sur un linge blanc sur la grande table et le grand-père prépare "les présents".

Ce sont les morceaux traditionnels que je vais aller porter à sept ou huit voisins. Ce n’est pas charité, mais équité, car lorsque ces gens-là tuent leur cochon, ils réservent les mêmes morceaux pour nous.

On dit : "Deux façons de conserver le cochon : le sel et l’amitié." Toujours cette morale utilitaire qui règle et stimule les élans du cœur.

Il faut comprendre que la viande qui va au saloir, on la retrouvera salée, tout au long de l’hiver, mais celle qui va au voisin, elle vous reviendra aussi, mais fraîche, sous la forme de présent en retour, avec, en plus, une intention d’amitié qui vous réchauffe. »

C’est encore une expérience de communion à la nature, de prise directe sur la réalité, qui disparaît avec ces mœurs :

« Puis cela se perdit dans les combes, mais, alors que tout redevenait majestueusement silencieux, j’entendis le léger "froutt froutt" d’un lièvre qui se dérobe. Je pensais que c’était la bête de chasse qui, les oreilles en arrière, s’approchait. Et j’en eus la certitude lorsque tout à coup à cent mètres de moi, il y eut une ruée brutale, fulgurante, puis un cri incroyablement aigu. C’était le cri d’agonie du capucin. Là, à une portée de fusil de moi, le couple de renards venait de réussir sa merveilleuse stratégie, maintes fois répétée et modifiée, mise au point inlassablement. Sa stratégie vitale. Et un lièvre venait de manquer la sienne. Tout prenait un sens, le plan universel se déroulait, et moi j’avais ma place dans ce plan. Chacun de nous, le lièvre, le couple Renard et moi étions là où il fallait que nous fussions. »

De façon assez originale, le protagoniste-Vincenot, en pension, dessine une carte des environs qu’il parcourait, et y organise ses rêveries cynégétiques ; une philosophie rustique en découle :

« Nous n’avions pas encore fini d’étudier le premier acte d’Athalie et le dixième théorème de géométrie plane que je me trouvais déjà en possession d’une carte assez satisfaisante de mes propriétés, car je possédais tout cela pour l’avoir parcouru, regardé et retenu dans ma tête et dans mon cœur.

Un mois de claustration, de cette claustration tant redoutée, avait suffi (à quelque chose malheur est bon !) à me faire admettre cette définition de la liberté et de la richesse, que j’inscrivis à l’intérieur de mon pupitre et que je savais par cœur pour l’avoir trouvée je ne sais où, peut-être dans mes propres rêveries :

Toute chose t’appartient que tu peux amasser dans ta mémoire et conserver dans ton cœur.

Je devais y ajouter un peu plus tard, lorsque nous fîmes connaissance des épicuriens et des stoïciens, …et cette richesse-là, rien ni personne ne pourra jamais te l’arracher.

Enfin, cette phrase d’Épictète :

Considère-toi comme homme libre ou comme esclave, cela ne dépend que de toi.

La carte ainsi obtenue était un prodigieux monument de subjectivité. Ainsi les terriers de garenne ou de renard, les repaires des chats sauvages y étaient indiqués soigneusement, les moindres bourbiers que l’on nomme chez nous des mouilles, où les sangliers viennent se vautrer à plaisir, y figuraient avec une grande précision ainsi que les roches, les éboulis, les grands arbres, foyards, chênes et tilleuls sacrés, que l’on appelait les "Ancêtres", et qui pouvaient se vanter d’avoir vu passer les hommes d’armes de Charles le Téméraire et, qui sait ? les convois de la croisade de saint Bernard partant de Vézelay et gagnant, par le travers de nos monts, ces pauvres régions barbares situées au sud de Mâcon, brûlées de soleil, où les guettaient les punaises, la peste et les pires malandres [maladies (lèpre), malheurs ? ]. »

On rencontre aussi de beaux personnages, tels ces colporteurs de nouvelles, Jean Lépée, « messager » plus que roulier, et la Gazette, trimardeur, « le vicaire des alouettes, le prophète des étourneaux, le pape des escargots », celui-là même du roman éponyme.

« Jean Lépée était un des plus grands philosophes que j’aie jamais connus. S’il était à la pêche et qu’on lui demandât : "Ça mord ?", il répondait : "Un peu, un peu, y a pas à se plaindre. – Mais, Jean, votre bourriche est encore vide ? – Oui, oui, j’ai bien encore rien pris, mais ça ne va pas tarder, le vent tourne."

Je l’ai vu rentrer fin bredouille. Il disait à ceux qu’il rencontrait : "Bonne journée ! Bonne journée !" S’il pleuvait, ça faisait pousser ses salades. S’il faisait sec, ça faisait mûrir ses nèfles. La vie était merveilleuse autour de lui.

Le chariot avançait en balançant sa lanterne au rythme des mulets endormis qui marchaient par cœur. Ils s’arrêtaient pour pisser, on descendait en faire autant ; ils repartaient avant qu’on ait fini, on les rattrapait cinq cents mètres plus loin. Ça dégourdissait les jambes. Si on s’endormait, ils continuaient tout seuls, ils connaissaient bien sûr le trajet par cœur. La campagne était immense et le temps était infini. »

« La Gazette but une troisième goulée, puis continua :

‒ … Il est assis dans un très grand fauteuil de velours rembourré, et les anges lui apportent à manger. Et il mange ! Il mange sans s’arrêter, parce qu’il peut manger sans attraper d’indigestion, lui. Pardi, sa panse est grande comme l’univers ! Il peut avaler des mondes et des mondes sans s’arrêter, il a toute l’éternité… Les anges lui versent des tonneaux de passetougrain dans la bouche et quand il avale, cré milliard de loups-garous, ça fait le bruit de la cascade du Goulou ! Oui !… C’est le repas de Dieu !

La Gazette vient de s’étaler sur un sac de riz, le ventre débridé, la mine épanouie et savoure sa phrase finale comme un verre de ce passetougrain divin. »

Dans ce livre décousu, où les chapitres sont de durées fort inégales et vaguement organisés chronologiquement ou par thèmes, un épisode marquant est celui, ultime, de la découverte de la Peuriotte, « ce hameau abandonné dans la plus belle des combes de toute la Bourgogne chevelue », que Vincenot fera revivre.

« Une espèce de sentier nous prit et nous conduisit près d’un lavoir brisé où coulait l’eau d’une source captée entre deux roches, elle remplissait un petit lavoir et, au-delà, elle se perdait dans le cresson, le baume de rivière et la menthe, et divaguait dans un verger mangé de ronces, d’épines noires et d’herbes plates. »

Et bien sûr il trouve femme parfaite pour refonder la Combe-Morte, au « vieux pays »…

Mots-clés : #enfance #famille #identite #nature #ruralité #traditions #xxesiecle

- le Sam 15 Juin - 16:59

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Henri Vincenot

- Réponses: 40

- Vues: 5193

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine

La fille du capitaine

C'est avec grand plaisir que j'ai lu ce livre, dans le cadre d'une chaîne de lecture. merci à Quasimodo pour sa proposition.

Je n'avais lu, de Pouchkine, que Boris Godounov, dans le cadre d'une lecture thématique sur la figure du tyran, en litterature comparée, lors de mes années de faculté. (Et je n'en ai que peu de souvenirs malheureusement.)

Piotr Andréievitch Griniov est envoyé par son père dans un fort, pour se frotter à la vie d'homme. Ce dernier espère ainsi l'écarter des premieres tentations de débauche et de boisson. Avant d'arriver sur le site, en compagnie de son valet Savélitch , le jeune homme commence son apprentissage du monde extérieur. Des tavernes, des voyous, des tempêtes, son voyage n'est pas de tout repos, et Savélitch, fidèle et bienveillant, s'avère précieux pour le guider, le réprimander, ou l'accompagner tout simplement. La libéralité de l'un compense la grande prudence de l'autre et vice versa. ils aideront pourtant un homme, en route, enigmatique.Arrivés au fort, recommandation en main, Piotr croit déchanter, quelle tranquilité, quel simulacre guerrier l'attend. Le chef cosaque Pougatchev, qui se fait instituer empereur Pierre III à la force du combat, a beau être dans la région, et se rappeler au souvenir du capitaine et ses troupes, le hâvre ne semble promettre aucun véritable drame . La femme et la fille du Capitaine vivent parmis les hommes, sagement, et l'esprit familial prédomine sur le militaire. Une romance pudique nait entre Piotr et Maria, des jalousies s'en mêlent, Chvabrine, un autre militaire, n'a de cesse de perturber l'idylle. Mais la menace la plus grande est arrivée et se révèle sans fard, le fort tombe aux mains des troupes de Pougatchev.

Griniov et sa bien-aimée échappent seuls au massacre, avec le valet et quelques villageois.

Je ne raconte pas la suite car ce serait divulgâcher, mais disons que le roman d'apprentissage se corse de douleur et de decillages.

Le contexte :

Ecrit un an avant la mort de l'auteur.

Wikipédia :

"Pouchkine s'est documenté sur la révolte de Pougatchev, avec comme objectif d'en rédiger un compte-rendu historique : l'Histoire de Pougatchev, restée à l'état d'ébauche. C'est ce qui lui permet de mêler ici réalité historique et invention romanesque (...) Il brosse aussi un tableau de la société russe de la fin du XVIIIe siècle : organisation sociale et situation politique (soulèvements populaires, contestation dynastique, expansion de l'empire vers l'est). Le tableau de la Russie, de ses immenses steppes et de son climat extrême, constitue un autre centre d'intérêt du roman.

(...) Pougatchev est (...) complexe, cruel et magnanime à la fois, contrairement à la représentation officielle de l'époque. C'est sans doute que, comme Mazeppa ou le faux Dimitri, autres personnages historiques apparaissant dans l'œuvre de Pouchkine (respectivement dans Poltava et dans Boris Godounov), il est un symbole de l'impossible résistance à l'autocratie, un thème qui a toujours fasciné un écrivain constamment opprimé par les empereurs Alexandre Ier puis Nicolas Ier."

Je confirme, ce roman est l'occasion de réaliser une page d'histoire, et de plonger dans une société dont j'ignorais quasiment tout.

J'ai beaucoup apprécié. Je ne sais si c'est bien traduit (par Raoul Labry) mais cette prose est d'un élégant classicisme.

Le fil de narration est épuré de toute scorie, très relié à la voix centrale du protagoniste, que l'on accompagne au fil du récit qu'il nous fait comme en "conscience".

Du coup, l'initiatique perd sa valeur traditionnellement demonstrative, il est certes induit, mais est particulièrement inclusif à la vie. Piotr conte en effet toujours au même rythme, qui repose sur une sincérité et une candeur, une sorte d'objectivité , non maniériste, Du coup nous est transmis implicitement que la vie initie tout bonnement, car le narrateur ne prend pas lui même compte de ces révélations pour nous en faire un laïus particulièrement appuyé. Le rythme prime, et le ton de Piotr est remarquablement stable.. Aucun changement stylistique, de valeur, entre le jeune homme du debut et de la fin , et pourtant son discours , etroitement relié à la trame vécue, continue d'être vrai.

On est plongé dans une ecriture qui traduit l'évolution intime en n'en prenant pas acte formellement, et c'est fabuleux. ça produit un sentiment de dépaysement, de désuetude, qui à bien réfléchir doit valoir plus que cela : comme un paradis perdu où l'Ego , au centre de la réception, ne ramènerait sa fraise qu'à bon escient.

Enfin, il y a dans mon édition librio un supplément au chapitre final.

Ce dernier est clôs par une "fausse" note d'éditeur "ici s'arrêtent les souvenirs de P.A.Griniov " etc.

Le supplément, lui, développe et dépeint une tentative de massacre survenue lors d'une étape de leur avancée vers le bonheurs. C'est fait selon ce même prisme du narrateur, qui reflète plutôt que réfracte ou disperse. C'est très violent, émotionnellement, on réalise que l'auteur aurait pu sans doute décrire "historiquement" bien plus de carnages, c'est en cela que j'en ai été particulièrement touchée. Je n'ai pas d'explication à cet appendice, je ne sais si il a été censuré ou s'il a été sciemment ôté par l'auteur. Mais c'est un fragment qui donne à voir avec encore plus d'écho l'humanisme certain de Pouchkine. Je devrais relire pour commenter, car l'émotion porte un peu d'imprecision , du coup, mais tant pis. Ce supplément vient après une sorte de "happy end", aussi il replace les enjeux societaux, et politiques, que Pouchkine incluait certainement dans son oeuvre. C'est touchant.

J'ai aimé qu'il distorde les manichéismes, il dépeind la violence, les raisons supérieures, mais aussi les nuances en chaque personnage. Ses personnages sont clairement situables, certes (gentils, méchants etc) mais il sait donner à chacun la touche qui relativise et contextualise l'argument de chacun.

Impressionnée.

Final du chapitre XI :

Pougatchov eut un sourire amer. "Non, répondit-il. Il est trop tard pour me repentir. Pour moi il n'y aura pas de miséricorde. Je continuerai comme j'ai commencé. Qui sait ? Peut-être aussi réussirai-je ! Grichka Otrepiev a bien règné sur Moscou.

- Mais sais-tu comment il a fini ? On l'a jeté par la fenêtre, dépecé, brûlé, on a chargé de sa cendre un canon et tiré !

-Ecoute, dit Pougatchov, avec une sorte d'inspiration sauvage. Je vais te conter un conte, que dans mon enfance j'ai entendu d'une vieille Kalmouke. Un jour l'aigle demanda au corbeau : " Dis-moi, oiseau corbeau, pourquoi vis-tu sous le soleil 300 ans et moi 33 seulement en tout et pour tout , - c'est parce que toi, mon cher, répondit le corbeau, tu bois du sang frais, tandis que moi je me nourris de charogne." L'aigle réfléchit : "Allons, essayons nous aussi de nous nourrir de même." Bon. L'aigle et le corbeau prirent leur vol. Et voilà qu'ils aperçurent un cheval crevé. Ils descendirent et se posèrent. Le corbeau se mit à becqueter et à louer la pitance. L'aigle donna un premier coup de bec, en donna un second, battit de l'aile et dit au corbeau : "non, frère corbeau; plutôt que de me nourrir 300 ans de charogne, je préfère me gorger une seule fois de sa&ng frais; et puis , à la grâce de Dieu !" Que dis-tu de ce conte Kalmouk ?

-Il est ingénieux, lui répondis-je. Mais vivre de meurtre et de brigandage, c'est pour moi becqueter de la charogne.

Pougatchov me regarda avec étonnement et ne répondit rien. Nous nous tûmes tous les deux, chacun plongé dans ses réflexions. Le tatare entonna une chanson plaintive; Savélitch, sommeillant, vacillait sur le siège. La kibitka volait sur la route d'hiver toute lisse. Soudain je vis le petit village, sur la rive escarpée du Yaïk, avec sa palissade et son clocher, et un quart d'heure après nous entrions dans le fort de Biélogorsk.

Mots-clés : #exil #guerre #historique #independance #initiatique #insurrection #ruralité #trahison

- le Dim 12 Mai - 14:11

- Rechercher dans: Écrivains Russes

- Sujet: Alexandre Sergueïevitch Pouchkine

- Réponses: 18

- Vues: 2966

Wallace Stegner

Une journée d’automne

Court roman de jeunesse de Wallace Stegner, Une journée d’automne décrit au fil des saisons, les ravages d’une Amérique puritaine.

Tout commencé dans une légèreté un peu gnangnan.

Elspeth, au décès de ses parents quitte l’Ecosse pour rejoindre sa sœur Maragaret qui a épousé une riche propriétaire terrien, Alec . Blagueur, assez porté sur la dive bouteille, on ne met pas longtemps)à comprendre qu’il va être plus séduit par sa jeune belle-sœur et sa naïveté joyeuse que par son austère femme, si bonne mais si pleine de de rigueur.

La découverte du forfait est un délice de kitsch, à condition qu’on se délecte du kitsch:

Les mains d’Elspeth s’agrippèrent aux barreaux, ses jambes la lâchèrent et elle tomba presque dans les bras d’Alec.

— Oh mon Dieu ! s’écria ce dernier.

Il serra Elspeth contre lui, mais elle se dégagea et se laissa choir sur le sol, frémissante, avec un long gémissement de douleur. Dans le noir, une vache heurta le seau à lait oublié, provoquant un fracas de métal qui résonna comme une explosion dans la grange caverneuse.

Serrés dans les bras l’un de l’autre, Elspeth désespérément agrippée à son amant, balbutiant des mots de passion et de désir, ils ne virent ni n’entendirent la femme qui se tenait dans l’ombre, muette et accablée.

Lorsque la flamme fut à son comble dans leurs veines, Alec tira Elspeth vers l’échelle du grenier, à laquelle elle monta de son plein gré. C’est alors qu’ils entendirent le cri que poussa l’ombre et le bruit de ses pas précipités sur le seuil, et que dans le demi-jour de la porte ils virent courir une silhouette.

Mais c’est là que les choses se corsent (enfin) pour décrire la coexistence que s’impose pendant des années ce ménage à trois instantanément disloqué, dans huis -clos d’austérité, de haine larvée et de culpabilité qui va engluer les trois personnages, chacun dans sa solitude et ses stéréotypes. Dieu merci, derrière ce silence dévastateur, les apparences sont sauves ! Qu’importent donc les souffrances ?

Mots-clés : #amour #conditionfeminine #fratrie #psychologique #relationdecouple #ruralité

- le Mer 17 Avr - 13:46

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Wallace Stegner

- Réponses: 91

- Vues: 9234

Thomas McGuane

Sur les jantes(Et sur la recommandation d’une recommandation à Topocl…)

(calandre chromée d'une bagnole rouge style Animal ; sigle en forme de triscèle bancal en bas à droite)

Berl Pickett narre son histoire, d’une enfance pauvre ‒ fils unique d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale vivant dans ses souvenirs et d’une extatique Pentecôtiste « enragée de religion » ‒ à son métier de médecin.

Petite ville du Montana, chevaux, pêche et chasse, des femmes aussi, peu d’intrigue, c’est une variante de la même histoire chez Thomas McGuane ‒ eh bien non, dès le chapitre 6, surgit un épisode marquant : le Dr Pickett rencontre de manière fort étrange une jeune fille qui deviendra sa patiente, une femme battue que tue son mari ‒ qu’il encourage à se suicider…

Il y a profusion de pittoresques personnages secondaires ‒ souvent des éclopés de l’existence, touchants ou rebutants, mais toujours vivants ‒, rendus de quelques traits caractéristiques, sans doute pas totalement imaginaires.

Les interludes dans la nature, aussi densément et vivement représentés, constituent autant de pauses appréciables dans la noirceur des relations humaines. Ainsi, chapitre 8 : parti seul en expédition de pêche, l’hélicoptère prévu ne revient pas le chercher ; tous les vols ont été suspendus, suite à l’attentat du 11 novembre, et on mesure singulièrement la violence du choc qui a changé les USA.

J’ai retrouvé le même plaisir à lire McGuane dans ce livre de près de 500 pages, publié en 2010 pour les 70 ans de l’auteur ; j’ai retrouvé le même humour efficace, le goût des références littéraires appropriées, son style particulier (qui partage cependant certaines caractéristiques avec d’autres écrivains, comme Jim Harrison). Allers-retours dans le déroulement temporel, un certain décousu dans l’énoncé, il y a une forme de raccourci dans l’écriture de McGuane, allant brièvement à l’essentiel sans négliger des apartés ; en fait, il semble qu’il n’y ait qu’apartés, ces sortes de digressions où l’essentiel se tiendrait.

Le personnage central du médecin est très fouillé, et ouvre de nombreuses perspectives pour observer et commenter le mode de vie états-unien (et plus largement occidental) ; il permet notamment une prise de position contre l’acharnement médical, et un constat de la déshumanisation de l’accueil hospitalier et des méfaits de la gestion administrative en milieu médical. D’autant que Berl, il est vrai clinicien au profil atypique, est accusé d’avoir plus ou moins achevé une ancienne amante suicidaire ‒ ce qui l’empêche, au moins momentanément, de « se rendre utile ».

« J’étais très attiré par l’idée de demeurer quelqu’un d’ordinaire. Si j’avais la chance de me fondre dans la masse, je voulais la saisir. »

« À l’époque, tout me ramenait aux filles, même les tomates, les poulets, les parcmètres, voire, dans les périodes les plus désespérées, mes propres chaussures. »

« Plus tard, l’amour de la chasse nous unit, ce qui était autrefois la façon traditionnelle pour un garçon de rencontrer la nature, et le conduisait souvent à la science, la préservation de l’environnement, la curiosité et l’amour de la terre. »

« Il me conduisit à la bibliothèque pour me faire délivrer une carte, ce qui revêtit une importance capitale, mais ma mère s’empressa de me la confisquer.

"Et que je ne te reprenne pas dans ce lieu de perdition, misérable !" me dit-elle. Le Dr Olsson se dépêcha de m’en fournir une autre, je menai bientôt une vie secrète à la bibliothèque, ce qui rendit pour toujours l’approche des livres synonyme pour moi d’intense excitation. »

La lecture de ce livre de belle apparence, édité et imprimé en 2012, rappelle malencontreusement ces rêves où l’on progresse dans un édifice qui s’effondre au fur et à mesure : les pages se détachaient comme j’avançais dans l’ouvrage, et une sourde angoisse m’étreignait, la crainte qu’il s’éparpillât en désordre avant que je l’aie entièrement parcouru. J’exagère un peu, mais ce scénario accablant nous est trop souvent offert (ici, pour 23 €) : on ne demande pas l’espérance de vie d’un incunable pour un livre de poche, mais souhaiter en achever la lecture avant qu’il ne s’autodétruise est-il abusif ?

Mots-clés : #ruralité

- le Mar 9 Avr - 1:33

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Thomas McGuane

- Réponses: 25

- Vues: 2247

John Steinbeck

Au Dieu inconnu

Joe Wayne (mais oui, le fils de John) défriche des terres à l’Ouest pour lui et ses frères, à l’ombre tutélaire d’un chêne où il voit son père disparu.

Signes avant-coureurs du désastre dont l’attente lourde imprègne tout le récit : le sanglier qui dévore ses petits, le jeune charretier terrorisé par « ce lieu mort et desséché » dans son sommeil, la sinistre chapelle protestante du mariage…

L’hostilité du protestantisme avec le christianisme, le paganisme, voire l’animisme (l’arbre ; le rocher et la source du bois de pins) sourd également tout au long de l’histoire, qui parle du sacré (donc du sacrifice) sous différentes formes : dès le commencement, Steinbeck souligne le besoin de possession charnelle de la terre chez Joseph, sa « passion pour la fertilité », peut-être biblique, mais pas que…

« Dès le premier jour de mon arrivée, j'ai compris que ce pays était peuplé de fantômes. Il s'arrêta, incertain. Non, ce n'est pas ça. Les fantômes sont de pâles reflets de la réalité. Ce qui vit ici est plus réel que nous. C'est nous, les fantômes de cette réalité-là. »

« "Gardez-moi de ce qui est ancien dans mon sang." Elle se rappela que son père lui avait dit que ses ancêtres mille ans auparavant avaient suivi le rite druidique. »

À ce propos, To a God Unknown n’aurait-pas été mieux traduit par À un Dieu inconnu ?

On est peut-être là à une source du nature writing, tant est prégnant le portrait rendu de cette vallée californienne luxuriante puis désertique.

Il y a une dimension shakespearienne aussi, à la limite du fantastique (on pense à Arthur Machen et Algernon Blackwood), avec quelque chose, mais oui, d’Henri Bosco.

Parmi les quatre frères, dont le benjamin séducteur qui chante et boit, et le protestant rigoriste, Thomas est un personnage qui m’a particulièrement plu :

« Thomas aimait les animaux et les comprenait : il ne ressentait pas plus d'émotion à les tuer que les animaux lorsqu'ils s'entretuent. Il avait trop l'instinct d'une bête, pour être sentimental. »

« Thomas avait capturé un ourson grizzli dans la montagne et il essayait, sans grand succès, de le domestiquer.

– C'est plus un homme qu'un animal, affirmait Thomas. Il ne veut rien apprendre. »

Une étonnante représentation de la nature dans sa temporalité si éloignée de celle des hommes :

« Très haut, sur une énorme cime surplombant les chaînes de montagnes et les vallées, siégeaient le cerveau du monde et les yeux qui regardaient le corps de la terre. Le cerveau était incapable de comprendre la vie qui grouillait sur son corps. Il demeurait inerte, vaguement conscient du fait qu'il pouvait bouleverser et détruire la vie, les villes, les petites demeures champêtres dans la fureur d'un tremblement de terre. Mais le cerveau était assoupi, les montagnes tranquilles et, sur la falaise arrondie qui descendait vers l'abîme, les champs étaient paisibles. Et cela s'érigeait ainsi durant un million d'années, masse immuable et tranquille où le cerveau du monde somnolait vaguement. Le cerveau du monde se chagrinait un peu, car il savait qu'un jour il lui faudrait bouger et, par là même, secouer et détruire la vie, anéantir le long travail des labours et faire crouler les maisons de la vallée. Le cerveau était navré, mais il n'y pouvait rien changer. Il pensait : « Je supporterais même d'être mal à mon aise pour préserver cet ordre qui s'est établi accidentellement. Quel dommage d'avoir à détruire ce qui s'est ordonné de la sorte. » Mais la cime terrestre se fatiguait de rester dans la même position. Elle se déplaça soudain : les maisons s'écroulèrent, les montagnes se soulevèrent affreusement et le travail d'un million d'années fut perdu. »

« Joseph méditait lentement sur ce sujet : "La vie ne peut pas être coupée d'un seul coup. Une personne n'est morte que lorsque les choses qu'elle a modifiées sont mortes à leur tour. L'unique preuve de la vie est dans ses répercussions. Tant qu'il demeure d'elle ne fût-ce qu'un souvenir plaintif, une personne ne peut être retranchée de la vie, ne peut être morte." Et il pensa : "C'est un long et lent processus pour un être humain que de mourir. Nous tuons une vache et dès que sa chair est mangée, elle n'existe plus, mais la vie d'un homme s'éteint comme un remous à la surface calme d'un étang, par petites vagues qui s'étendent et meurent dans la quiétude." »

« – Je ne veux pas de toi ici, dit-il d'un ton malheureux. Ça prolongerait l'attente. A présent, il n'y a que la nuit et le jour, l'obscurité et la lumière. Si tu devais rester là, il y aurait mille autres pauses qui retarderaient le temps, les pauses entre les mots et les longs intervalles entre un pas et un autre pas. »

Mots-clés : #fratrie #lieu #nature #ruralité

- le Sam 23 Mar - 20:52

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: John Steinbeck

- Réponses: 88

- Vues: 8083

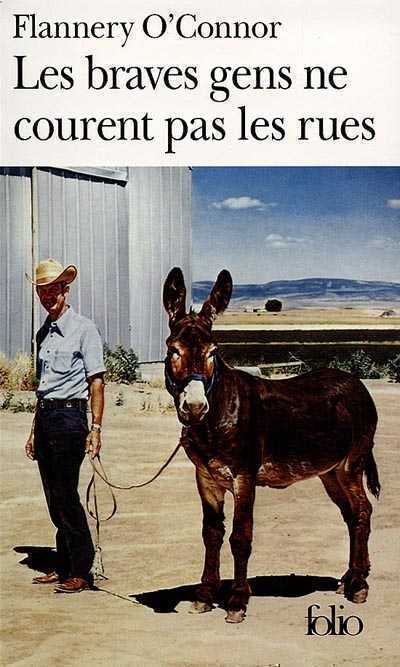

Pierre Jourde

Pays perdu

« C’est un pays perdu », dit-on : pas d’expression plus juste. On n’y arrive qu’en s’égarant. Rien à y faire, rien à y voir. Perdu depuis le début peut-être, tellement perdu avant d’avoir été que cette perte n’est que la forme de son existence. Et moi, stupidement, depuis l’origine, je cherche à le garder. Je voudrais qu’il soit lui-même, immobilisé dans sa propre perfection, et qu’à chaque instant puisse s’en emplir.

Ce pays perdu auvergnat, il faut des heures pour le rejoindre par de petites routes tortueuses au-delà de l’autoroute. Pierre Jourde y a passé de grands temps de son enfance, y a fait les foins avec les paysans, pris des cuites en sa jeunesse. Il y est retourné au fil des années dans la ferme familiale désormais confiée à un métayer, nourrissant les liens d’amitié, visitant les vieux solitaires accrochés à leur terre, à leur maison.

Lorsqu’il y arrive avec son frère pour deux jours, il apprend le décès de la jeune Lucie, 15 ans, dont la leucémie avait vaincu la chevelure mais pas le sourire. Chez les parents de Lucie, ses amis, chacun « entre » l’un après l’autre pour un dernier salut à la jeune morte, un moment de silence et d ‘émotion partagés.Aux obsèques, tout le village est là.

C’est l’occasion de parler de ce pays sauvage, dresser un portrait de chacun, de ces hommes et femmes qui vivent dans ces vallées pleines de rudesse , des gens dont les citadins ne savent même pas qu’ils existent - et qui ignorent comment vivent les citadins.

Pierre Jourde livre dans une très belle écriture ces portraits qui n’épargnent personne mais font transparaître la tendresse, mêlée de compassion, qu’il éprouve pour eux, ces gens en voie de disparition dont on parle moins que des pandas et des dauphins. Ils sont pour Pierre Jourde un élément indispensable de son paysage intérieur, un lien avec quelque chose de solide, d’attachant, des hommes et femmes qui vivent de plein pied dans leur milieu, dans la nature, alors que la société les ignore, et impose de ce fait un jugement, une exclusion, une souffrance.

Les morts aussi sont là, tout aussi présents que les vivants, au cimetière , sur le monument au mort, dans les pensées et dans les cœurs, ils sont là comme s’ils étaient dans la pièce. Son père qui dit si peu sur lui-même de son vivant, si présent dans ce paysage, que, comme beaucoup, il regrette de n’avoir pas assez questionné.