La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 10:27

170 résultats trouvés pour regimeautoritaire

QIU Xiaolong

Chine retiens ton souffle

Shanghai, « la Perle de l’Orient », la cité de la réussite économique, et son smog. Chen, qui est placardisé, doit enquêter en tant que « conseiller » sur un meurtrier en série avec Yu (et sa femme Peiqin) ; de plus, il doit se renseigner (à l’instigation de Zhao, son vieux protecteur du Parti à Pékin) sur « un groupe d’activistes [qui] doit se réunir secrètement à Shanghai afin de mettre en place un plan d’action », et auquel appartient Shanshan, sa liaison dans Les Courants fourbes du lac Tai, devenue une influente militante écologiste. Pour être « l’inspecteur solitaire qui manœuvre dans l’ombre », Chen compte s’inspirer de « l’ouvrage classique intitulé Les 36 Stratagèmes ».

On retrouve nombre de personnages des romans précédents, en plus d’allusions à ceux-ci, et les mêmes ingrédients (de cuisine, mais aussi les références littéraires classiques).

« Le présent est, quand on y pense/ déjà le passé… »

Une piste de masques antipollution remonte jusqu’à un veuf qui accomplit le rituel des sept-sept, un repas fastueux offert hebdomadairement pendant les sept semaines qui suivent son décès à un être cher, tandis que Shanshan, qui va sortir un documentaire accablant pour les industries pétrolières, est visée par une sextape : croissance économique à tout prix versus préservation de l’écosystème.

Il y a effectivement une sorte d’épuisement de la veine de Xiaolong, mais je trouve toujours de l’intérêt – et du plaisir – à sa lecture.

\Mots-clés : #ecologie #polar #politique #regimeautoritaire

- le Sam 3 Fév - 11:11

- Rechercher dans: Écrivains d'Asie

- Sujet: QIU Xiaolong

- Réponses: 25

- Vues: 2800

Alberto Manguel

Tous les hommes sont menteurs

Dans le cadre de son enquête pour établir la biographie d’Alejandro Bevilacqua (auteur de romans-photos mais aussi d’Éloge du mensonge, un chef-d’œuvre), et surtout la vérité sur son énigmatique suicide dans les années 70, le journaliste Terradillos (qui vit à Poitiers) reçoit les témoignages d’un écrivain de Buenos Aires et confident involontaire de Bevilacqua pendant leur exil à Madrid, d’Andrea, sa compagne lettrée et du Goret, un Cubain emprisonné pour avoir filouté les militaires dont il exfiltrait les fonds spoliés en Suisse et qui revendique être l’auteur de l’Éloge. Puis Gorostiza mort parle à celui qui le rêve, retraçant sa vie de poète puis de délateur à la solde des tortionnaires, et comment il a livré son seul amour et son rival, Bevilacqua.

« Je tenais moins à la voir et à l’entendre qu’à la toucher. La peau est un espace qui remplace le monde. Lorsque nous l’effleurons, elle embrasse tout. Tandis que j’avance dans la brume, mes doigts avancent sur ses vallées et ses collines comme des pèlerins unanimes, s’arrêtant à peine un instant, rebroussant un bout de chemin et en reprenant un autre, explorant des sentiers inconnus. Maintenant que le toucher m’est interdit, ce paysage de peau s’enfonce sous mon poids, m’enveloppe et m’étouffe. Je tombe dans un sac qui se referme sur moi, humide et spongieux, fait de ma propre chair. Mes doigts veulent grimper sur les flancs de ce corps, plus escarpés d’instant en instant. Impossible de m’accrocher. La peau, à présent tiède et collante, m’enferme, moi et mon nuage de poussière argileuse. L’air se fait boue, m’emplit les yeux, la bouche, les narines. La boue se fait eau. Je me noie. Elle me brûle la gorge. L’eau se fait air. La panique cesse. Je respire. »

Le premier témoignage se révélera être celui de Manguel lui-même. La toile de fond, et peut-être même le thème central du livre, c’est la dictature argentine :

« En ce temps-là, à Buenos Aires, on marchait tête baissée, en tâchant de ne rien voir, rien entendre, de ne pas piper mot. En tâchant, surtout, de ne pas réfléchir, car on finissait par croire que les autres lisaient dans vos pensées. (Plus tard, à Madrid, Bevilacqua découvrirait qu’il pouvait réfléchir, mais dans un silence si oppressant qu’il avait l’impression de parler sur la lune, là où l’absence d’air semble ne transporter aucun son.) »

Au final, Terradillos ne saura trancher entre les différentes versions ; il compare la situation au tangram, cette forme de puzzle :

« Le cas Bevilacqua fut un de ces jeux ratés. Le contour en négatif de l’homme se dessine distinctement dans mon imagination, mais pour le remplir j’ai ou pas assez ou trop d’éléments d’information. J’ai beau réorganiser les témoignages, essayer de les élaguer ou de les retourner, il y en a toujours un qui ne colle pas avec les autres, qui dépasse ou qui ne recouvre pas entièrement ce que j’appellerais la version juste. »

Dans ce roman écrit en espagnol, Alberto Manguel renvoie à des écrivains réels ou fictifs, et notamment Enrique Vila-Matas, qui pourrait être une source d’inspiration de cet imbroglio ; on pense aussi à L'imposteur de Javier Cercas (qui est cité dans les remerciements).

Manguel y évoque le mensonge, la traîtrise et l’usurpation, mais aussi l’exil et la dictature, l’amour, la fiction et la (ou les) vérité(s).

« Un journaliste sincère (si toutefois cela existe) sait qu’il ne peut raconter l’entière vérité : tout au plus une apparence de vérité, exposée de telle sorte qu’elle paraisse vraisemblable. »

\Mots-clés : #autofiction #exil #regimeautoritaire

- le Ven 8 Déc - 15:52

- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes

- Sujet: Alberto Manguel

- Réponses: 53

- Vues: 4929

Alejo Carpentier

Le Recours de la méthode

À Paris, au début du XXe, le Premier Magistrat, autocrate d’un pays andin, apprend que s’est déclarée une nouvelle insurrection d’une partie de l’armée ; après avoir joint son fils Ariel, ambassadeur à Washington, il se met en campagne avec son secrétaire le docteur Peralta et le colonel Hoffmann, puis mate les rebelles dans le sang.

Reparti à Paris, il apprend que cette fois c’est Hoffmann qui tente de prendre le pouvoir.

« C'est dans une semblable région qu'il lui faudrait poursuivre le général Hoffmann, l'assiéger, le traquer, et enfin le placer le dos au mur d'un couvent, d'une église ou d'un cimetière, et le passer par les armes. « Feu ! » Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était la règle du jeu. Recours de la Méthode. »

Mais il n’a pas besoin de faire fusiller le séditieux, qui meurt enseveli par des sables mouvants.

« Quand on ne vit plus flotter que le képi, l'un des spectateurs jeta sur ce dernier un petit crucifix, vite englouti par le bourbier, à présent revenu à sa glauque quiétude. »

Pour contrer le militaire germanophile (la Première Guerre mondiale vient d’éclater, et apportera la prospérité économique au pays) et renouveler le contenu de ses discours "patriotiques" (les notions de liberté et autres valeurs ayant perdu tout sens) le Premier Magistrat prône le métissage créole, zambas (zambos, ou métis de Noirs et d’Amérindiens) ou mulâtres (pas trop foncés quand même) et les vertus latines, notamment la Vierge Marie (qu’il révère superstitieusement) : la civilisation gréco-romaine contre la barbarie germanique.

Puis il rencontre l’Étudiant, un communiste.

« Mais celui d’En Haut, pragmatique à sa façon et connaissant bien le milieu, avait pris dans la hâte de son impatience la voie ascendante que jalonnaient à présent ses bustes et ses statues ; celui d’En Bas était tombé dans le piège d’un messianisme d’un nouveau genre, qui sur tout le continent, par un fatal processus, conduisait le naïf aux Sibéries des Tropiques, à la piètre gloire du Bertillon ou, dénouement dont les journalistes de l’avenir feraient le thème de leurs articles, à la disparition qui-ne-laisse-pas-de-traces : les familles de la victime, volatilisée, devraient déposer des fleurs, en des dates anniversaires supposées, sur des tombes sans objet, avec un prénom et un nom inscrits sur la tristesse, pire encore que celle d’un cercueil, d’une fosse vide... »

Une fois la guerre terminée, la ruine économique provoque une crise qui intensifie le chaos dans le pays, en butte notamment à une grève générale organisée par l’Étudiant.

« Tout cela confinait de plus en plus le Premier Magistrat dans une île ; cette île avec des tours de guet, des miradors, de nombreuses grilles et une parure de palmiers symétriquement alignés, qu'était le palais présidentiel, où parvenaient tant de nouvelles confuses, contradictoires, fausses ou vraies, optimistes ou poussées au noir, qu'il était impossible de se faire une idée claire, générale, chronologique, de ce qui se passait réellement. Celui qui voulait minimiser la portée d'une défaite, ôtait de l'importance à l'événement, et parlait de rencontres avec des hors-la-loi et des voleurs de bestiaux alors qu'il s'était heurté à une véritable force populaire ; tel autre qui voulait justifier son impuissance, exagérait la force des adversaires ; ou s'il voulait dissimuler les lacunes de son information, escamotait la véritable situation. »

Finalement abandonné de tous, y compris de Peralta, sauf de sa gouvernante, et de l’étrange agent consulaire yankee amateur de racines (les marines ont débarqué), « L’Ex » Premier Magistrat retrouve son havre parisien, redécoré aux goûts modernes par sa fille Ofélia ; il emploie le je, et semble être (devenu) le narrateur. Plus que jamais « métèque », il sera maintenant dépassé par le temps.

Ce récit vaut surtout pour le lyrisme baroque des descriptions, notamment du monde créole et de l’extravagance rococo en architecture.

« C'était une maison qui faisait penser à la fois au style balkanique et à celui de la rue de la Faisanderie, avec des cariatides 1900, vêtues à la Sarah Bernhardt, qui grâce à la magique résistance de leurs chapeaux garnis de plumes supportaient mieux qu'un atlante de palais berlinois, un vaste balcon-terrasse fermé par des balustres en forme d'hippocampes. Une tour-mirador-phare dont les majoliques jaspées jetaient un perpétuel éclat dominait les toits en terrasse. »

Chaque chapitre et sous-chapitre est introduit par une citation de Descartes, dont la pensée structurée s’oppose à l’exubérance tropicale.

« C'est que, selon lui, l'esprit cartésien n'étant pas notre fort (et c'est vrai : dans le Discours de la méthode on ne voit pas pousser des plantes carnivores, ni voler des toucans, ni souffler des cyclones...) nous prisons exagérément l'éloquence débordante, le pathos, la pompe du tribun toute pétrie d'emphase romantique... Légèrement froissé – notre ami ne peut s'en rendre compte – par un jugement qui blesse au vif ma conception de la nature de l'éloquence (celle-ci est pour nous d'autant plus efficace qu'elle est plus touffue, sonore, ampoulée, cicéronienne, que ses images sont plus imprévues, ses épithètes plus incisives, ses crescendos plus irrésistibles...) [… »

Avec sa profusion érudite, le baroquisme stylistique de Carpentier correspond au foisonnement de la nature, de la musique et des sons, des odeurs, de la cuisine, comme de la surabondance de l’ornementation liturgique.

« Ici en revanche, à cette heure même, les forêts vierges chevauchaient les forêts vierges, les estuaires changeaient de place, les fleuves abandonnaient leurs lits du soir au matin et empruntaient d'autres cours, tandis que vingt villes construites en un jour, passant de la cahute en pisé à la demeure de marbre, du taudis au palais, de la complainte du chanteur des rues à la voix d'Enrico Caruso, tombaient subitement en ruine, lépreuses, abandonnées dès l'instant où un gisement de salpêtre avait cessé d'intéresser le monde, où la fiente de certains oiseaux marins qui enneigeait les récifs de ses flocons laiteux, avait cessé d'être cotée en Bourse, une Bourse fiévreuse, toute bruyante d'enchères et de surenchères, parce que des chimistes allemands avaient trouvé au fond d'une éprouvette le moyen de la remplacer... »

« Car c'étaient des terres de forêts, sur des flancs de montagnes toujours enveloppées de brouillard, estompées par des brumes qui se dissipaient ici quand elles s'épaississaient plus loin, laissant s'infiltrer le soleil quelques minutes par-ci par-là, par une brèche du ciel – pour éclairer la superbe ignorée de fleurs sans nom, grimpées sur les cimes des arbres impénétrables, ou magnifier inutilement, puisque personne ne la verrait, une splendide éclosion d'orchidées sur le toit de la sylve ; terres de forêts où sur des acajous, des jucaros, des cèdres et des quebrachos, et des essences si nombreuses et si rares qu'elles prenaient en défaut les classifications traditionnelles – elles avaient déconcerté Humboldt lui-même –, tombaient des pluies telles que les hommes, devinant leur approche par une odeur venue de loin, avaient l'impression d'entrer dans une année de sept mois, comprise avec son propre cycle dans une année de douze, et qui ne connaissait que deux saisons : l'une courte, empire de la moisissure, aux gestations précipitées, et l'autre longue, pluvieuse, mère d'un ennui sans limite. Lorsque retentissait le dernier coup de tonnerre de la saison, une nouvelle vie commençait – nouvelle étape, nouveau saut en avant – dans une végétation si humide et si empêtrée en son humidité qu'elle semblait engendrée par les lagunes et les marécages de la contrée, où coassaient inlassablement les grenouilles, grouillants de crapauds, irisés par les bulles errantes de pourritures englouties... »

« Le gros bourdon de la cathédrale se mit à sonner des coups solennels et rythmés. Et comme si sur l’œuvre primitive d’un gigantesque fondeur de cloches, eût retenti un énorme marteau père de cloches-filles, de filles-cloches, répondirent les clochettes vierges, au son aigu, jamais fêlées, de l’ermitage de la Paloma, juché sur les hauteurs, aux frontières neigeuses du Volcan Tutélaire. Leurs voix furent reprises par le soprano de Saint-Vincent de Río Frío, le baryton des petites sœurs de Saint-Joseph-de- Tarbes, le registre aigu du carillon des Jésuites, le contralto de Saint-Denis, la basse profonde de Saint-Jean-de-Latran, les notes argentines du sanctuaire de la Vierge Mère. Alors éclata une fête de sons, de gammes, d’appels, de tintements, d’accords joyeux. Des sonneurs de cloches et des enfants de chœur, des séminaristes et des capucins, malins et agiles, étaient suspendus aux cordes, montaient et descendaient, les jambes écartées, gigotaient dans les airs, remontaient d’un coup de talon, pour s’élever en un va-et-vient incessant au rythme du scandale du ciel, dans le grand puits sonore des clochers. Concerto du nord au sud, symphonie d’est en ouest, enveloppant la ville dans une prodigieuse polyphonie de pendules, de battements et de percussions, tandis que les sirènes des usines, les klaxons des automobiles, les poêles frappées avec des cuillères, les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait faire du bruit, résonner, produire un vacarme assourdissant, élevait son tintamarre au-dessus des rues étroites de la vieille ville ou des nouvelles et larges avenues asphaltées. À présent les locomotives sifflaient, les voitures de pompiers hululaient, les sonneries de tramways vibraient avec une résonance de cuivre. »

« L’agent consulaire me montre à présent une curieuse collection de racines-sculptures, de sculptures-racines, de racines-formes, de racines-objets – racines baroques ou d’aspect sévère, avec leur surface polie ; compliquées, enchevêtrées, ou noblement géométriques ; dansantes, parfois, parfois statiques, ou totémiques, ou sexuelles, mi-animal, mi-théorème, jeu de nœuds, d’asymétries, tantôt vivantes, tantôt fossiles – que le yankee dit avoir recueillies au cours de ses nombreuses randonnées sur les côtes du continent. Racines arrachées à leurs sols lointains, entraînées en un flux et reflux incessant par les cours d’eau en crue ; racines sculptées par l’eau, culbutées, polies, patinées, argentées, désargentées, qui à force de tant voyager, secouées, se heurtant aux rochers, se cognant à d’autres souches charriées par les eaux, finissaient par perdre leur morphologie végétale ; détachées de l’arbre-mère, arbre généalogique, elles présentaient des rondeurs de seins, des arêtes de polyèdre, des têtes de sangliers, des faces d’idoles, des dentures, des crocs, des tentacules, des phallus, et des couronnes, elles se mariaient en d’obscènes imbrications, avant d’échouer, au terme de voyages séculaires, sur quelque plage que les cartes ignoraient. »

La satire, quoiqu’elle dépasse celle du dictateur (comme avec l'Académicien français admirateur de Gobineau), regroupe les constantes chez les tyrans : rapports ambigus avec la puissance des « Amerloques », manipulations constitutionnelles en vue de réélection, fortune bâtie sur la corruption, projets monumentaux mégalomanes (Capitole, prison modèle), éloquence oratoire, élimination physique des opposants, résidence (et soins médicaux) à l’étranger, etc.

Portrait générique du dictateur sud-américain auquel se sont adonnés plusieurs écrivains majeurs de l’Amérique latine, celui-ci est peut-être un peu plus sympathique que les autres, déchiré entre l’« ici » et le « là-bas », alternativement Paris et son pays. Passionné d’art, opéra et peinture occidentale principalement, le Premier Magistrat est fasciné par la civilisation raffinée de l’ancien monde (beaucoup d’allusions à l’univers proustien : Vinteuil, Verdurin, etc.), et curieusement cultivé pour un despote sanguinaire.

\Mots-clés : #portrait #regimeautoritaire

- le Lun 9 Oct - 16:59

- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes

- Sujet: Alejo Carpentier

- Réponses: 16

- Vues: 1726

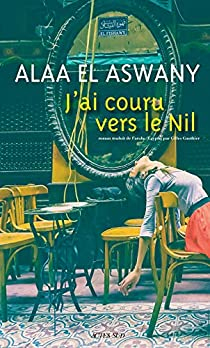

Alaa al-Aswany

J'ai couru vers le Nil

Dans le premier chapitre est racontée la journée ordinaire du général Ahmed Alouani, avec les invraisemblables arrangements moraux qui lui permettent de se considérer comme un bon musulman tout en torturant activement les opposants au régime (il appartient à « l’Organisation », apparemment au-dessus des services de sécurité étatiques, et même des ministres au gouvernement).

Suit un texte de démonstration de l’opportunité des amours ancillaires, parfaitement misogyne, rédigé par Achraf Ouissa, « acteur raté » et nanti copte marié à Magda, son « bourreau qui me torture depuis un quart de siècle ».

« Achraf Ouissa s’arrêta d’écrire et alluma une cigarette de haschich dont il garda la fumée dans la bouche pour renforcer l’effet de la drogue. Le sujet du livre lui apparaissait très clairement maintenant. Son premier chapitre s’intitulerait “Guide des jouissances dans la conjonction des servantes”. Le second, “Mémoires d’un âne heureux”. Quant au troisième, il le nommerait “Comment devenir un maquereau en cinq étapes”. »

Asma Zenati, qui refuse la société patriarcale et le port du voile (pas expressément prescrit par les textes religieux), s’adresse à Mazen, du mouvement Kifaya, à propos de son affrontement avec le directeur corrompu de l’école où elle enseigne.

« Parfois je voudrais être en accord avec la société plutôt que de l’affronter, mais je ne peux tout simplement pas être autre chose que moi-même. »

Le cheikh Chamel prêche le port du voile (emballage protecteur du fruit qu’est la femme) comme précepte obligatoire avec la prière et le jeûne chez Ahmed Alouani, tandis que ce dernier tente de raisonner sa fille Dania, qui s’insurge contre la torture policière. Son épouse, Hadja Tahani, le soutient en tout.

La pieuse présentatrice de télévision Nourhane se maria discrètement avec un de ses professeurs à la faculté de lettres, le docteur Hani el-Aassar puis, à la mort de ce dernier, avec Issam, le directeur de la cimenterie Bellini, un des anciens leaders marxistes des manifestations étudiantes de 1972, sous Sadate.

Dania est influencée par Khaled, son condisciple au Centre universitaire hospitalier du Caire.

« Nous prions et nous jeûnons pour notre propre éducation. L’islam n’est pas quelque chose de formel et de rituel, comme le croient les salafistes, et ce n’est pas non plus un moyen de s’emparer du pouvoir, comme le croient les frères [musulmans]. Si l’islam ne nous rend pas plus humains, il ne sert à rien, et nous non plus. »

Madani, le chauffeur d’Issam, se trouve être le père de Khaled, qui participe aux manifestations contre Hosni Moubarak, le président.

Mazen participe à la grève des ouvriers de la cimenterie, et devient un des quatre membres de la commission qui la dirige dorénavant.

Achraf est tombé amoureux de sa bonne, Akram (et réciproquement).

« En toute franchise, c’était d’abord ton corps qui me plaisait. Mon but c’était seulement le sexe. Ensuite, lorsque je t’ai connue, j’ai vu que tu étais bonne, et sensible, et digne. À ce moment-là, je t’ai aimée tout entière. »

« Les gens en Égypte héritent de leurs conditions et il leur est très difficile d’en changer. Même la religion, personne d’entre nous ne l’a choisie. »

Puis ce sont les manifestations populaires de la place Tahrir (2011).

« La place Tahrir était devenue une petite république indépendante – la première terre égyptienne libérée de la dictature. »

Pour le général Alouani (comme pour Issam l’ex-marxiste), le peuple égyptien est de tout temps peureux et servile, guère susceptible de se révolter pour des idéaux de liberté et de dignité, contre l’injustice et le pouvoir établi. Il s’agit donc pour les autorités d’un complot de traîtres (étrangers) à la nation. Les réseaux de communication sont coupés. Armée et police tirent sur les manifestants qui occupent la place ; les martyrs sont nombreux.

Asma se réfugie chez Achraf, qui habite sur la place Tahrir, et commence à se sentir concerné par ce qui se passe sous ses yeux.

À propos du père d’Asma, comptable besogneux et obséquieux :

« Peut-on dire que Zenati est hypocrite ? Par tact nous dirons qu’il sait très bien s’adapter aux circonstances. Il est comme des millions d’Égyptiens. Il ne dépense son énergie que pour les trois objectifs de sa vie : gagner son pain d’une façon licite, élever les enfants et gagner la protection de Dieu sur terre et dans l’au-delà. »

« Moubarak et ses hommes ont des milliards et, si le régime tombe, leurs fortunes seront confisquées et ils seront jugés. Ils sont prêts à tuer un million d’Égyptiens pour rester au pouvoir. »

Moubarak abdique, mais le régime existant persiste.

L’Organisation s’entend avec les frères musulmans pour qu’ils mobilisent « les gens contre l’établissement d’une nouvelle constitution ».

Ayant obtenu le droit de porter le hijab à l’antenne, Nourhane se plie avec complaisance à déformer les informations télévisées conformément aux ordres du régime, qui recrute des beltagui (voyous) et ouvre les prisons pour semer le désordre et terroriser les Égyptiens.

« Votre mission, en tant que professionnels des médias, est de penser à la place du peuple. »

Khaled est abattu.

Six témoignages sont présentés en note comme « la transcription littérale de déclarations faites à chaud par les victimes et les témoins des événements qu’ils décrivent ». Des manifestantes sont soumises à l’ignominieux « test de virginité » pratiqué par l’armée, dont les chars écrasent littéralement un cortège copte, qui protestait contre la destruction d’églises par des beltagui.

« Le pays appartient à l’armée. »

Achraf s’investit dans le soulèvement (et se révolte contre Magda). Il délaisse un peu le haschich tandis qu’Issam s’adonne de plus en plus au whisky alors que son usine est prise en main par les ouvriers.

Nourhane participe activement à la mobilisation médiatique qui désinforme la population, convainquant celle-ci que les jeunes de Tahrir sont grassement payés par l’étranger après des entraînements en Israël. Elle est devenue la directrice de la chaîne de télévision créée par son nouveau mari, le milliardaire Hadj Chanouani, escroc proche de la famille présidentielle, en entente avec le Conseil suprême des forces armées de facto au pouvoir.

À l’usine harcelée par les beltagui, les ouvriers déboutent la commission de Mazen, qui est emprisonné et torturé, mais ne cède pas. Lui et Asma se sont déclarés leur amour ; elle est arrêtée par l’armée, tabassée et violée ; puis elle fuit l’Égypte, convaincue que les Égyptiens préfèrent « une république comme si » (titre du livre en arabe) à la démocratie.

Tous les officiers meurtriers sont graciés, et Madani se venge sur celui qui tua Khaled.

Comme pour tout roman choral, la lecture de celui-ci est difficile au commencement, lorsque les différents intervenants sont présentés.

J’ai retrouvé beaucoup de l’Égypte que j’ai connue (au siècle précédent), les lieux où j’ai vécu une dizaine d’année et les gens que j’y ai côtoyés. Comme mon séjour, ce roman-documentaire me laisse dubitatif sur cette société profondément pieuse et policée, mais aussi inique et hypocrite.

L'auteur évoque ce livre : https://www.dailymotion.com/video/x794bm2

\Mots-clés : #historique #insurrection #politique #regimeautoritaire #religion #romanchoral #social

- le Ven 18 Aoû - 12:14

- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien

- Sujet: Alaa al-Aswany

- Réponses: 35

- Vues: 6104

QIU Xiaolong

Il était une fois l'inspecteur Chen

Dans son préambule, Qiu Xiaolong rappelle qu’au début de la Révolution culturelle, dans les années cinquante, la « critique révolutionnaire de masse des ennemis de classe » du peuple caractérisait la dictature du prolétariat, et raconte comme son propre père, considéré comme un capitaliste, fut alors victime des Gardes rouges (récit de dégradation impitoyable qui à lui seul vaut la lecture).

Le roman lui-même commence comme Chen Cao, étudiant juste après la fin de la Révolution culturelle (et encore dans l’ombre de sa famille « noire »), prépare un mémoire sur Eliot (comme Xiaolong) dans la bibliothèque de Pékin, où travaille la ravissante Ling. Puis il devient policier, un peu par hasard, et s’engage dans sa première enquête, qui le replonge dans son passé (et la cité de la Poussière Rouge à Shanghai). Cette enquête, qui réunit les principales caractéristiques des romans de Xiaolong (la société chinoise contemporaine, la cuisine et la poésie chinoises), est plus un support (presque un prétexte) à évoquer les séquelles de la Révolution culturelle et ses iniques aberrations discriminatoires. C’est certes un polar, mais aussi et peut-être surtout un témoignage, à la fois historique et personnel.

« Monsieur » Fu a été assassiné ; Chen se renseigne, notamment lors des « conversations du soir » au quartier. L’homme fut accusé de capitalisme pour avoir ouvert un petit commerce de fruits de mer avant la campagne d’éradication des « Quatre Vieilleries » (« Vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes »), et sa femme mourut à cause des bijoux où le couple avait placé ses gains :

« « Ensuite, elle a dû rester debout dans la rue, un tableau noir autour du cou avec son nom barré au-dessus de la phrase : Pour ma résistance contre la Révolution culturelle, je mérite de mourir des milliers de morts. Plus tard dans la nuit, pendant son supplice, elle est tombée et s’est cogné la tête contre l’évier commun. Elle ne s’est jamais réveillée. »

Fu, qui était délaissé de tous y compris ses enfants, reçut de l’État une compensation financière pour ces spoliations (après la réforme du camarade Deng Xiaoping), qui le rendit riche. Il prit une bonne, Meihua, qui lui concoctait de bons petits plats.

Cette affaire résolue, plusieurs autres sont rapidement narrées, autant d’étapes dans la carrière de l’intègre inspecteur. Autant de nouvelles aussi, qui illustrent la corruption dans une société qui combat officiellement la décadence et l’indécence dans une politique hostile à l’étranger, aux intellectuels. Également des souvenirs de jeunesse de Xiaolong (sans surprise, grand appétit pour la gastronomie et les livres, notamment occidentaux et à l’index), avec son amitié pour Lu le Chinois d’outre-mer, devenu un de ses personnages récurrents.

Cet ouvrage constitue un prequel des enquêtes de l’inspecteur Chen publiées auparavant, narrant sa jeunesse en la rapprochant de l’histoire de son auteur et de son pays d'origine. Il peut difficilement être lu uniquement comme un polar, et je comprends qu’Armor ait été déçue à sa lecture.

\Mots-clés : #autobiographie #discrimination #ecriture #historique #polar #politique #regimeautoritaire #revolutionculturelle #temoignage

- le Sam 12 Aoû - 13:03

- Rechercher dans: Écrivains d'Asie

- Sujet: QIU Xiaolong

- Réponses: 25

- Vues: 2800

Romain Gary

Les Mangeurs d'étoiles

« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »

Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).

« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »

Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !

Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.

« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »

« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »

La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.

« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »

Entre le ressentiment d’une misère séculaire et l’éducation catholique inculquée par les frates de l’Inquisition venus avec les conquistadores, les Indiens, qui regrettent leurs anciens dieux sanguinaires, se tournèrent vers le Diable. La « señora Almayo » à l’évangéliste :

« En fait, tout était mal, il n'y avait de bien que la résignation, la soumission, l'acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l'âme de leurs enfants morts de sous-alimentation ou d'absence totale d'hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, les Indiens : forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable, comme vous le leur conseillez. »

« …] les bons hériteront le ciel, et les méchants hériteront la terre. »

Almayo est fasciné par les saltimbanques et charlatans, dans l’espoir que l’un d’eux lui permettra par son talent d’accéder au pouvoir : il acquiert dès que possible la boîte de nuit El Señor.

« Il fallait être prudent avec ces Indiens primitifs et superstitieux. Ils étaient tous croyants. Seulement, on leur avait pris leurs dieux anciens, et le nouveau Dieu qu'on leur avait enfoncé dans la gorge à coups de fouet et de massacres, ils ne le comprenaient pas. On leur avait dit que c'était un Dieu de bonté, de générosité et de pitié, mais pourtant ils continuaient à crever dans la faim, l'ordure et la servitude malgré toutes leurs prières. Ils gardaient donc la nostalgie de leurs dieux anciens, un besoin profond et douloureux de quelque manifestation surnaturelle, ce qui faisait d'eux le meilleur public du monde, le plus facile à impressionner et le plus crédule. Dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, il s'était toujours efforcé de choisir un Indien comme sujet. Pour un hypnotiseur, ils étaient vraiment du pain bénit. »

Les hommes de pouvoir sud-américains inspirent Almayo : Batista, Trujillo, Jimenez, Duvalier (Hitler est aussi un modèle fort inspirant).

« Il continuait à se rendre de temps en temps dans le petit magasin d'archives historiques derrière la place du Libérateur, pour nourrir ses yeux respectueux et graves de documents photographiques, portraits de toutes les grandes figures nationales, politiciens, généraux, qui s'étaient rendus célèbres par leur cruauté et leur avidité, et qui avaient réussi. Il était décidé à devenir un grand homme. »

Les communistes confortent Almayo dans sa conviction :

« Il se mit à prêter une grande attention à la propagande anti-yankee qui déferlait sur le pays et commença à être vivement impressionné par les États-Unis. Il s'arrêtait toujours pour écouter les agitateurs politiques sur les marchés, qui expliquaient aux Indiens combien il était puéril et stupide de croire que le Diable avait des cornes et des pieds fourchus : non, il conduisait une Cadillac, fumait le cigare, c'était un gros homme d'affaires américain, un impérialiste qui possédait la terre même sur laquelle les paysans trimaient, et qui essayait toujours d'acheter à coups de dollars l'âme et la conscience des gens, leur sueur et leur sang, comme l'American Fruit Company qui avait le monopole des bananes dans le pays et les achetait pour rien. »

Sa liaison avec une Américaine relativement cultivée, membre du Peace Corps de Kennedy, lui est opportune pour asseoir son ascension sociale. La jeune idéaliste est transportée par son aspiration à participer au progrès social du pays. Empêtrée dans ses troubles psychologiques, elle s’adonne progressivement à l’alcool, passe même par l’héroïne ; aveuglée par sa conception d’une moralité différente selon les pays, elle admet le maintien des « mangeurs d’étoiles », cette culture qui soulagerait les misères populaires et enrichit son trafiquant de compagnon, quant à lui fourvoyé dans sa vision faustienne du monde, ce « déversoir des surplus américains ».

« Il avait besoin d'elle et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui a besoin de vous, une bonne partie de vos problèmes sont résolus. Vous cessez d'être aliénée... d'errer à la recherche d'une identité, d'une place dans le monde, d'un but qui vous permettrait de vous libérer de vous-même, de choisir, de vous engager...

– Vous pouvez enfin vous justifier... C'était très important pour moi. »

Elle rêve d’épouser enfin Almayo, quoique assumant, à cause de l'antiaméricanisme de rigueur, de n’être qu’une de ses maîtresses (sans compter les dernières starlettes du « firmament de Hollywood » qu’il couvre d’étincelants bijoux) tandis qu’il devient l’homme fort du pays – lui qui craint son influence bénéfique de « propre » sainte destinée au Paradis. Elle le décide à installer un réseau téléphonique moderne, un grand Centre culturel et une nouvelle Université dans ce pays d’une insondable misère, « où quatre-vingt-quinze pour cent de la population ne savaient pas lire ».

« Elle avait toujours cru que l'art et l'architecture, la grande musique aussi pouvaient transformer radicalement les conditions de vie d'un peuple. Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté. »

Il y a bien sûr des soubresauts populaires malgré la grande "popularité" du despote, comme lorsqu’il doit condamner le ministre de l'Éducation pour détournement de l’aide nord-américaine afin de construire la nouvelle Université et la Maison de la Culture :

« Le ministre fut condamné à mort pour sabotage et détournement de fonds, mais, sur l'intervention de l'Alliance des États interaméricains, il ne fut pas fusillé mais simplement envoyé comme ambassadeur à Paris. »

Le pantin d’Agge Olsen, à propos de « l'illusion du pouvoir surnaturel » :

« Personne n'a encore jamais réussi à vendre son âme, mon bon monsieur. Il n'y a pas preneur. […]

Car la vérité sur l'affaire Faust et sur nous tous, qui nous donnons tant de mal et qui faisons, si je puis dire, des pieds et des mains pour trouver preneur, c'est qu'il n'y a hélas ! pas de Diable pour acheter notre âme... Rien que des charlatans. Une succession d'escrocs, d'imposteurs, de combinards, de tricheurs et de petits margoulins. Ils promettent, ils promettent toujours, mais ils ne livrent jamais. Il n'y a pas de vrai et de grand talent auquel on pourrait s'adresser. Il n'y a pas d'acheteur pour notre pauvre petite camelote. Pas de suprême talent, pas de maîtrise absolue. C'est là toute ma tragédie en tant qu'artiste, mon bon monsieur, et cela brise mon petit cœur. »

Le castriste Rafael Gomez, provocateur manipulé par Almayo, se retourne contre lui et le chasse du pouvoir. Le Cujon et son « cabinet d'ombres » (dont Radetzky) se réfugient à l’ambassade d’Uruguay, et c’est une nouvelle scène de guignol. Ils prennent la fuite en emmenant la fille de l’ambassadeur en otage.

« Une révolution qui hésite devant le sang des femmes et des enfants est vouée à l'échec. C'est une révolution qui manque d'idéal. »

« Depuis qu'ils avaient quitté l'ambassade, elle n'avait pas manifesté la moindre trace d'inquiétude et avait conservé cet air d'indifférence un peu hautaine qui n'était peut-être que l'effet de sa beauté. […]

Il n'y avait pas de mystère, et c'était bien pour cela que les hommes se contentaient de beauté. »

Radetzky se révèle être un journaliste suédois infiltré pour enquêter sur Almayo (un des nombreux personnages à peine esquissés par Gary, comme le mystérieux Jack).

Descendant de bandits des montagnes, Garcia n’a pas exécuté les otages, et les a emmenés dans la Sierra, escomptant négocier son exfiltration. Bien sûr les deux groupes se rencontrent, ce qui occasionne une cascade de rebondissements.

« Car, après tout, il n'existait pas d'autre authenticité accessible à l'homme que de mimer jusqu'au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu'à la mort à la comédie et au personnage qu'il avait choisis. C'est ainsi que les hommes faisaient l'Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. »

« Les généraux à la peau noire ou jaune dans leurs blindés, dans leurs palais ou derrière leurs mitrailleuses, allaient suivre pendant longtemps encore la leçon que leurs maîtres leur avaient apprise. Du Congo au Vietnam, ils allaient continuer fidèlement les rites les plus obscurs des civilisés : pendre, torturer et opprimer au nom de la liberté, du progrès et de la foi. Il fallait bien autre chose que l'« indépendance » pour tirer les « primitifs » des pattes des colonisateurs. »

Cette analyse des ressorts du despotisme et de ses dérives, assurément basée sur les observations d’un Gary bien placé pour les faire, est marquée d’un regard qu’on pourrait juger réactionnaire de nos jours ; mais j’y ai trouvé des vues pertinentes, si je me base sur ce que je sais des dictateurs (rencontrés dans la littérature) et des sphères du pouvoir (surtout en Afrique). Cette approche est à contre-courant du mouvement actuel d’adulation un peu béate de tout ce qui est autochtone, rejetant peut-être un peu trop vite toute idée de superstition obscurantiste. Le rôle prépondérant des États-Unis, vus d’une part comme puissant empire du Mal et de l’autre comme dispensateur d’une importante aide financière (détournée), également marché pour l'écoulement de la drogue, me paraît bien exposé.

Cette farce tragi-comique, assez cinématographique, est malheureusement desservie par des longueurs et redites, et des lourdeurs de traduction mal relue. Me reste à lire le deuxième tome de La Comédie américaine, Adieu Gary Cooper.

\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #misere #politique #portrait #regimeautoritaire #religion #social

- le Dim 4 Juin - 14:06

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Romain Gary

- Réponses: 111

- Vues: 9663

Luis Sepulveda

Le neveu d'Amérique

Recueil de quelques notes de Luis Sepúlveda, avec en entrée la formation par le grand-père à Santiago :

« Le gag consistant à me remplir de limonade pour ensuite me faire pisser à la porte des églises, nous l’avions maintes fois répété depuis que j’avais commencé à marcher et le vieux avait fait de moi son compagnon d’aventures, le petit complice de ses mauvais coups d’anarchiste à la retraite. »

Voilà qui suggère quelques activités récréatives pour égayer les proches retrouvailles avec mes petits-fils.

Suit une évocation de son « voyage à nulle part », de l’activisme communiste à la prison avec tortures, évocation sinistre rendue bouffonne par un humour détaché, quasiment gracieux.

« Un voyage d’aller », c’est d’abord l’errance dans la peur, c'est-à-dire l’Amérique du Sud des années soixante-dix, et deux péripéties romanesques en Équateur, soient autant de récits qui valent par l’art du conteur que par les personnages rencontrés.

« Un voyage de retour », c’est Chiloé, « l’antichambre de la Patagonie », où Luis rentre au pays, enfin autorisé à le faire par les autorités chiliennes. Il devait voyager avec Bruce Chatwin (mort entretemps, voir son fil), sur les traces de Butch Cassidy et Sundance Kid. Vin et agneau toujours au menu, mais surtout des histoires incroyables, comme les concours de mensonges et son ami Carlos l’aviateur.

L’adelantado Arias Pardo Maldonado aurait exploré la Patagonie :

« “Les habitants de Trapananda sont grands, monstrueux et velus. Leurs pieds sont aussi longs et démesurés que leur démarche est lente et maladroite, ce qui fait d’eux une cible facile pour les arquebusiers.

“Les gens de Trapananda ont les oreilles si grandes qu’ils n’ont pas besoin pour dormir de couvertures ou de vêtements protecteurs, car ils se couvrent le corps avec leurs oreilles.

“Les gens de Trapananda dégagent une telle puanteur et pestilence qu’ils ne se supportent pas entre eux, de sorte qu’ils ne s’approchent, ne s’accouplent ni n’ont de descendance.” »

« Avec lui naît la littérature fantastique du continent américain, notre imagination débridée, et cela suffit pour lui accorder une légitimité historique. »

« L’arrivée », c’est Martos en Andalousie, pays d’origine de son grand-père, où il retrouve le frère cadet de ce dernier.

« on est d’où on se sent le mieux »

Ces notes sont vraisemblablement extraites d’un carnet offert par Chatwin :

« Je me rappelle cela tandis que j’attends, assis sur une barrique de vin, face à la mer, au bout du monde, et je prends des notes sur un carnet aux pages quadrillées que Bruce m’a offert précisément pour ce voyage. Il ne s’agit pas d’un carnet ordinaire. C’est une pièce de musée, un de ces authentiques carnets de moleskine si appréciés par des écrivains comme Céline ou Hemingway, et à présent introuvables dans les papeteries. »

Luis Sepúlveda a le don de ne faire qu’effleurer, notamment la terreur dictatoriale, et à cet aspect élusif, elliptique, tient beaucoup de son pouvoir de faire rêver.

\Mots-clés : #amitié #autobiographie #exil #humour #regimeautoritaire #voyage

- le Sam 20 Mai - 13:02

- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes

- Sujet: Luis Sepulveda

- Réponses: 23

- Vues: 2645

Antonio Lobo Antunes

L'Ordre naturel des choses

Livre premier, Douces odeurs, doux morts

Un cinquantenaire (on apprendra plus tard qu’il se prénomme Alfredo) vivant avec une jeune diabétique, Iolanda, amoureux d’elle et l’entretenant avec sa famille, soliloque sur cet amour (il la dégoûte) et son enfance.

Portas, membre de la Police politique sous la dictature mis à l’écart par la Révolution, qui vit misérablement de cours d'hypnotisme par correspondance (ses élèves, portant un turban avec un rubis, déplaçant leurs proches par lévitation), poursuivi par les tourterelles et épris de Lucilia, une prostituée mulâtre, louchonne et battue, Portas retrouve cet homme (on apprend qu’il s’appelle « Saramago ») à la demande de son « ami écrivain ». Ces deux récits alternent par chapitres, dérivant souvent dans le délire halluciné d’un flux de conscience onirique, hantés par le fascisme et sa peur des communistes, les défunts de la morgue, l’odeur de chrysanthème, de jacinthe ou de dahlia du diabète. Lisbonne et le Tage sont omniprésents, entre sordidité et tristesse.

Livre Deux, Les Argonautes

Le père de Iolanda est un ancien mineur : « À Johannesburg, en 1936, je volais sous terre, extrayant de l'or » ; revenu au Portugal, il creuse l’asphalte jusqu’à crever une canalisation, provoquant un débordement d'excréments. Il est convaincu d’avoir laissé sa femme folle en Afrique, alors qu’elle est morte du diabète à la naissance de Iolanda. Orquídea, sa sœur qui vit aves eux, souffre de monstrueux calculs rénaux qui passionnent son médecin.

« Je venais de décider de m'embarquer pour retourner à Johannesburg car je n'aime pas le Portugal, je n'aime pas Lisbonne, je n'aime pas Alcântara, je n'aime pas la Quinta do Jacinto ["la fermes des jacinthes", son quartier à Lisbonne], je n'aime pas cette absence de galeries et de buvettes, cette absence de wagonnets de minerai, de m'embarquer pour retourner à Johannesburg parce que Solange [sa métisse sénégalaise] me manque, ainsi que la lampe à huile qui agrandissait son visage, qui embrouillait mes rêves et prolongeait jusqu'à l'aube les gestes de tendresse, quand on a sonné à la porte et un homme avec un magnétophone en bandoulière, incapable de voler, m'a dit sur le paillasson J'ai été agent de la Police politique, monsieur Oliveira, j'ai à peine une demi-douzaine de questions à vous poser à propos de votre fille et de votre gendre et je cesse de vous embêter. »

Livre Trois, Le voyage en Chine

Le major Jorge Valadas, qui a couché avec la fille du commodore Capelo, est arrêté pour conspiration démocratique sous Salazar, et torturé.

« Quand on m'a fourré pour la première fois dans l'ambulance, après m'avoir arrêté, et que j'ai demandé où nous allions, on m'a répondu En Chine, mon garçon, et il faut un bon bout de temps pour arriver là-bas, or depuis ce temps-là j'ai navigué d'un côté et de l'autre avant de jeter l'ancre à Tavira, dans la caserne près de la mer d'où je ne vois pas la mer, où j'entends les vagues mais où je ne les vois pas, où j'entends les oiseaux mais où je ne les vois pas, de sorte que j'ai compris qu'on m'avait menti, que je ne suis pas à Tavira, que je ne suis pas dans une caserne, que je ne suis pas dans l'Algarve, qu'on m'avait fait traverser sans que je m'en rende compte une masse de pays et de fleuves, une masse de continents, et qu'on m'avait largué ici, non pas au Portugal mais près de la frontière avec la Chine, dans un pays semblable aux assiettes orientales de ma grand-mère, avec des femmes tenant des éventails, avec des pagodes ressemblant à des kiosques à journaux et des arbustes penchés au-dessus de lacs bordés d'hibiscus, aux berges reliées par des ponts délicats comme des sourcils arqués par la surprise. J'ai compris que j'habite non pas une prison mais une soupière de faïence rangée dans une armoire entre des cuillers en porcelaine ornées de dragons qui tirent la langue le long du manche. »

Sa sœur Julieta vit enfermée au grenier parce qu’elle est d’un autre père, puis enceinte du fils de la couturière. Son frère Fernando, « le stupide » de la famille, a épousé Conceiçao, une bonne :

« …] monsieur Esteves qui t'avait amenée de Beja quand il était devenu veuf

(le froid de Beja l'hiver, les moissons brûlées par la gelée, le vent roulant dans la plaine comme un train hurlant)

afin que tu travailles pour lui, que tu lui réchauffes son dîner, que tu lui nettoies son appartement de la rue Conde de Valbom et que tu occupes sur le matelas le côté que la défunte avait troqué pour une dalle funéraire dans une allée des Prazeres,

monsieur Esteves dont j'ai fait la connaissance quand je t'ai accompagnée pour que tu prennes ta valise au rez-de-chaussée où tu habitais, avec la photo de la défunte sur un ovale en crochet,

monsieur Esteves, pas rasé, qui n'avait personne en dehors de toi, serrant dans ses poings la frange de la couverture,

un homme plus âgé que je ne le suis à présent, au cou fait de rouleaux de peau qui disparaissaient dans sa veste comme une tortue se recroqueville dans sa carapace,

monsieur Esteves avec les moitiés mal ajustées de son visage, semblables à des pièces de puzzle emboîtées de force, [… »

(C’est sans doute la partie la plus satirique et grinçante du roman.)

Livre Quatre, La vie avec toi

Cette fois nous écoutons Iolanda, et Alfredo, qui parle de son oncle, le prophète biblique qui annonce le Déluge, maintenant enfermé à l’asile.

« – Tu en connais des histoires qui ne sont pas idiotes, Iolanda ? »

« …] je refuse d'être comme eux, Iolanda, mais je serai comme eux, un jour je m'approcherai de la glace, j'observerai mon visage et je vivrai du passé comme d'une pension de retraite et j'aurai pitié de moi [… »

Livre Cinq, La représentation hallucinatoire du désir

Vieillie, Orquídea se meurt d’un cancer en revisitant son enfance, mêlant celle des autres personnages ; Julieta qui chassait les poulets retrouve son père, vieilli.

« …] et avec moi mourront les personnages de ce livre qu'on appellera roman et que j'ai écrit dans ma tête habitée d'une épouvante dont je ne parle pas et que quelqu'un, une année ou une autre, répétera pour moi, suivant en cela l'ordre naturel des choses [… »

Un cousin éloigné vend la vieille maison familiale où vit Julieta, seule survivante et sans identité connue – et celle-ci va rejoindre la mer, et Jorge.

Portas l’enquêteur réapparaît souvent, de même que le cirque, et les morts (et les cistes, et un renard en cage).

Ce roman est une sorte de polyphonie des personnages tous liés entr’eux, évoquant leurs destinées individuelles et, au-delà, les hantises et attentes, souvenirs et rêves, misères et sordidités, vérités inavouées et culpabilités historiques d’un Portugal fratricide et colonial coincé entre passé et présent.

\Mots-clés : #famille #guerre #pathologie #regimeautoritaire #romanchoral #vieillesse #xxesiecle

- le Sam 6 Mai - 12:55

- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique

- Sujet: Antonio Lobo Antunes

- Réponses: 41

- Vues: 6281

QIU Xiaolong

Cyber China

« …] le socialisme à la chinoise. Voilà un terme générique qui englobe tout ce qu’il y a d’énigmatique dans notre beau pays : socialiste ou communiste dans les journaux du Parti, mais capitaliste dans la pratique, un capitalisme de copinage, primaire, matérialiste au dernier degré. Et féodal aussi si l’on en juge d’après les enfants des hauts dignitaires, petits princes héritiers destinés à devenir dirigeants à leur tour, en légitimes successeurs du régime à parti unique. »

L’inspecteur principal de la police criminelle (et poète) Chen Cao, qui a été nommé au poste de vice-secrétaire du Parti, est désigné comme conseiller spécial dans l’enquête sur le suicide de Zhou Keng, directeur de la Commission d’urbanisme de Shanghai et donc cadre du Parti, qui s’est pendu alors qu’il était sous shuanggui pour corruption après avoir été l’objet d’une « chasse à l’homme » sur Internet (espace à la liberté d’expression limitée, mais moins que les médias officiels qui « harmonisent », et où les cyber-citoyens peuvent s’exprimer), traque lancée parce qu’un paquet de 95 Majesté Suprême (cigarettes dispendieuses) apparaissait sur une photo de lui tandis qu’il prônait le maintien du développement de l’immobilier à Shanghai, la principale ressource économique de la ville, par ailleurs inabordable pour la majeure partie de sa population.

« Le shuanggui était encore un exemple criant du socialisme à la chinoise. Sorte de détention illégale initiée par les départements de contrôle de la discipline du Parti, cette mesure venait répondre au phénomène de corruption massive propre au système de parti unique. À l’origine, le terme signifiait « double précision » : un cadre du Parti accusé de crime ou de corruption était détenu dans un endroit défini (gui) pendant une période déterminée (gui). En dépit de la constitution chinoise qui stipulait que toute forme de détention devait être conforme à la loi votée par l’Assemblée nationale populaire, le shuanggui n’exigeait ni autorisation légale, ni durée limitée, ni aucun protocole établi. De hauts fonctionnaires du Parti disparaissaient régulièrement sans qu’aucune information ne soit livrée à la police ou aux médias. En théorie, les cadres pris dans la zone d’ombre extrajudiciaire du shuanggui étaient censés se rendre disponibles pour une enquête interne avant d’être relâchés. Mais le plus souvent, ils passaient devant le tribunal des mois, voire des années plus tard pour être jugés et condamnés selon un verdict établi à l’avance. Les autorités considéraient le shuanggui comme une ramification, et non comme une aberration, du système judiciaire. D’après Chen, ce type de détention permettait d’empêcher que des détails compromettants pour l’image du Parti ne soient révélés puisque les enquêtes se déroulaient dans l’ombre et sous l’œil vigilant des autorités. »

On découvre Lianping, séduisante journaliste de la génération 80, Melong, un informaticien administrateur de forum/ blog, toute une société tiraillée entre modernité et mode de vie traditionnel, et en porte-à-faux avec le gouvernement qui pèse pour assurer la « stabilité ».

« Les mots sensibles peuvent être repérés et « harmonisés », effacés si vous préférez ; pour préserver l’harmonie de notre société, un site peut être bloqué ou banni et le gouvernement peut facilement remonter jusqu’au responsable. »

Outre la police de Shanghai, interviennent le gouvernement municipal et le contrôle de la discipline de Shanghai, la Sécurité intérieure et la Commission de contrôle de la discipline de Pékin : beau panier de crabes liés « par le secret de leurs malversations » !

(Le « monde de la Poussière rouge » semble désigner la Terre, notre cadre de vie ici-bas.)

(Des fautes d’orthographe et de grammaire n’ont malheureusement pas été corrigées.)

« Le serveur posa sur la table une dizaine de petites soucoupes de garniture fraîche, dont des tranches de porc émincé, du bœuf, de l’agneau, du poisson, des crevettes et des légumes. Puis il leur servit deux grands bols de nouilles fumantes dans leur soupe recouverte d’un léger film huileux. Ils devaient plonger la garniture dans la soupe et attendre une minute ou deux avant de commencer à manger. »

J’ai apprécié ce mixte de cuisine appétissante, de renvois littéraires (ainsi Xiaolong m’a remis en mémoire Lu Xun, qui mériterait d’avoir son fil ici), de polar bien mené et d’explicitation bonace de l’entregent et de l’ingéniosité euphémiste chinoise (peuple comme dirigeants) …

« Au fait, connaissez-vous la blague sur le crabe d’eau douce ? C’est une homophonie du mot « harmonie ». Sur Internet, quand un article était censuré, on disait qu’il avait été harmonisé, effacé pour préserver l’harmonie de notre société capitaliste. Maintenant, on dit qu’il a été mis en eau douce. »

\Mots-clés : #corruption #polar #politique #regimeautoritaire #social #xxesiecle

- le Lun 23 Jan - 12:17

- Rechercher dans: Écrivains d'Asie

- Sujet: QIU Xiaolong

- Réponses: 25

- Vues: 2800

Ray Bradbury

Fahrenheit 451

Le pompier Guy Montag revient du feu : il vient de brûler des livres. Dans ce monde futur surpeuplé, où les personnes ne sont guère plus que des kleenex, sa femme Mildred (Millie) vient de se suicider par abus de somnifères ; le lavage d’estomac standard la rétablit dans l’heure. C’est un univers totalement nouveau : votre porte reconnait votre main, on écoute de la musique grâce à des radio-dés enfoncés dans les oreilles, il y a des menaces de guerre, on circule en « coccinelles », on est abruti par la publicité. Les pompiers fument la pipe, et s’emploient à incendier les livres – et parfois leurs propriétaires avec eux.

« Vous connaissez la loi, énonça Beatty. Qu'avez-vous fait de votre bon sens ? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes restée des années enfermée ici en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc ! Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. »

Montag sympathise avec Clarisse, une voisine de dix-sept ans, dite insociable ; elle est curieuse de tout, et craint la violence omniprésente dans cette société. Avant de disparaître mystérieusement, elle lui dit :

« Vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite. Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée. »

Lui redoute le Limier, robot chien de garde de la caserne qu’on peut programmer sur une proie particulière grâce à son odeur.

Le capitaine Beatty lui raconte comment la société a évolué, et comment les pompiers, devenus inutiles puisque les maisons étaient toutes ignifugées, se sont reconvertis en gardiens du bonheur sans réflexion.

« Autrefois les livres n'intéressaient que quelques personnes ici et là, un peu partout. Ils pouvaient se permettre d'être différents. Le monde était vaste. Mais le voilà qui se remplit d'yeux, de coudes, de bouches. Et la population de doubler, tripler, quadrupler. Le cinéma et la radio, les magazines, les livres se sont nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. »

« On doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution, on nous rend égaux. »

« Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La Case de l'Oncle Tom met les Blancs mal à l'aise. Brûlons-le. Quelqu'un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons ? Les fumeurs pleurnichent ? Brûlons le livre. La sérénité, Montag. La paix, Montag. À la porte, les querelles. Ou mieux encore, dans l'incinérateur. »

(Sambo le petit noir est un livre écrit en 1899 par Helen Bannerman, autrice écossaise de littérature jeunesse ; à cause de ses clichés d’un racisme paternaliste, des éducateurs noirs et leaders des droits civiques états-uniens ont demandé dans les années trente le retrait des bibliothèques publiques de ce best-seller.)

Mais Montag n’est pas heureux ; il a récupéré secrètement quelques livres, car dans un élan incertain il veut comprendre. Sa femme le dénonce, et Beatty (personnage ambigu qui curieusement accumule les citations littéraires) le force à incendier sa maison ; il brûle ensuite Beatty et le Limier, et s’enfuit chez son seul interlocuteur, Faber, un enseignant à la retraite, passionné de littérature. Puis il quitte la ville, et la nature remplit le vide qu’il ressentait.

« Un daim. Il sentit le lourd parfum musqué auquel se mêlaient une pointe de sang et les effluves poisseux du souffle de l'animal, odeur de cardamome, de mousse et d'herbe de Saint-Jacques dans cette nuit immense où les arbres se précipitaient sur lui, reculaient, se précipitaient, reculaient, au rythme du battement de son cœur derrière ses yeux.

Des milliards de feuilles devaient joncher le sol ; il se mit à patauger dans cette rivière sèche qui sentait le clou de girofle et la poussière chaude. Et les autres odeurs ! De partout s'élevait un arôme de pomme de terre coupée, cru, froid, tout blanc d'avoir passé la plus grande partie de la nuit sous la lune. Il y avait une odeur de cornichons sortis de leur bocal, de persil en bouquet sur la table. Un parfum jaune pâle de moutarde en pot. Une odeur d'œillets venue du jardin d'à côté. Il abaissa la main et sentit une herbe l'effleurer d'une caresse d'enfant. Ses doigts sentaient la réglisse. »

Il rencontre des dissidents qui errent, « clochards au-dehors, bibliothèques au-dedans » : chacun a appris un livre, et ils sauvegardent le savoir en attendant la fin de la guerre qui vient de se déclarer. Lui a mémorisé « une partie de l'Ecclésiaste et de l'Apocalypse », que Faber lui lisait la nuit dans son « coquillage » (oreillette).

« Nous ne sommes que des couvre-livres, rien d'autre. »

« Qu'as-tu donné à la cité, Montag ?

Des cendres.

Qu'est-ce que les autres se sont donné ?

Le néant. »

La ville disparaît dans un bombardement.

« Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d'oiseau stupide appelé le phénix. Tous les cent ans, il dressait un bûcher et s'y immolait. Ce devait être le premier cousin de l'homme. Mais chaque fois qu'il se brûlait, il resurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait que nous sommes en train d'en faire autant, sans arrêt, mais avec un méchant avantage sur le phénix. Nous avons conscience de l'énorme bêtise que nous venons de faire. Conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d'années, et tant que nous en aurons conscience et qu'il y aura autour de nous de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui se souvient. »

Je me souvenais surtout du film, revu plus récemment, et bien sûr des images fortes des autodafés et des hommes-bibliothèques. Mais en dehors de cela, la façon dont l’histoire est narrée m’a assez déçu, même si cet apologue annonce l’actuelle fascination creuse des écrans (livre paru en 1953, en plein maccarthisme et guerre froide), « les grands murs chatoyants tout couleurs et mouvements ».

\Mots-clés : #regimeautoritaire #romananticipation #sciencefiction

- le Mer 18 Jan - 11:54

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Ray Bradbury

- Réponses: 18

- Vues: 952

Vladimir Nabokov

Brisure à senestre

Adam Krug est au chevet de sa femme Olga, morte à l’hôpital ; il rentre chez lui où l’attend David, leur fils de huit ans, après un épisode kafkaïen de contrôles d’identité sur un pont.

« Krug marchait vite, son laissez-passer à la main. Qu’arriverait-il si je le jetais dans le Kur ? Je serais condamné au va-et-vient sur un pont qui aurait cessé d’assurer sa fonction puisque les berges seraient inaccessibles... ce ne serait plus un pont mais un sablier, retourné d’un côté puis de l’autre, et moi je serais le sable fin et fluide à l’intérieur. Ou ce brin d’herbe que l’on cueille avec dessus une fourmi qui grimpe. Elle arrive en haut. On retourne le brin. Le haut devient le bas et la pauvre bête recommence son exploit... » (II)

Il est un professeur d’université renommé (également à l’étranger), philosophe, et camarade de classe du dictateur qui a pris le pouvoir, Paduk, surnommé « Crapaud », qui le dégoûtait déjà et dont il refuse de soutenir le régime. Celui-ci rappelle l’absurde et grotesque totalitarisme soviétique (et le nazisme), ignorance et idiotie basées sur une théorie pseudoscientifique (ici « l’ekwilisme »), haine de l’individu et instauration de l’uniformisation (« le parti de l’Homme ordinaire ») dans une mise en scène allégorique, parodique (un « dialecte » particulier remémore la novlangue).

L’auteur transparaît souvent (est-ce Krug ?), comme dans ces saillies :

« Tout le monde peut créer le futur, mais il faut un sage pour créer le passé. » (II)

« Quand les jeunes veulent s’accrocher à la tradition, ils le font avec la même passion que des hommes plus mûrs qui s’efforcent de l’enterrer. » (IV)

« Il nous est assurément possible de repérer des événements du passé susceptibles d’être mis en parallèle avec ce qui se produit actuellement : une idée boule de neige que roulent et roulent des mains rougies d’écoliers et qui grossit, grossit, jusqu’à devenir bonhomme de neige, le chapeau cabossé de guingois, le manche à balai négligemment glissé sous l’aisselle... et soudain les yeux de cette caricature d’homme se mettent à cligner, la neige se fait chair, le manche à balai se change en arme, un tyran se dresse qui fait rouler au sol la tête des enfants. » (IV)

« Il est vrai que l’esprit simple éprouve une fascination devant des moyens mécaniques destinés à imiter la nature. » (V)

Superbe scène chapitre VI de « reconstruction » du passé récent :

« En théorie, il n’existe aucune preuve définitive que se réveiller le matin (se retrouver le matin en selle, avec en main les rênes de sa propre personnalité) ne soit pas – au sens propre – un événement sans précédent, une naissance véritablement originelle. […]

On pourrait appliquer le même raisonnement à sa propre existence telle qu’on la perçoit au réveil de façon rétrospective. Cette impression même relève d’une illusion assez élémentaire, comparable à ces impressions d’éloignement, de profondeur, qu’un pinceau trace sur une surface plane. Mais un pinceau ne suffit pas à recréer ce sentiment d’une réalité dense enracinée dans un passé plausible, le sentiment d’une continuité logique, la certitude de reprendre le cours de son existence à l’endroit même où elle s’était interrompue. La complexité de cette opération n’est rien de moins que merveilleuse si l’on considère le nombre de détails à prendre en compte et à disposer de telle sorte qu’ils suggèrent l’intervention de la mémoire. » (VI)

Les arrestations arbitraires de ses relations se succèdent ; sourd aux avertissements de ses amis et refusant l’exil, Krug rencontre le tyran, qui lui propose d’être le nouveau président de l’université, à sa botte. Il sera arrêté, et son fils, moyen de pression, sera livré par erreur à des brutes. On lui propose d’abord de massacrer les « négligents » responsables, puis de gracier ses amis emprisonnés, mais Krug, qui n’a pas pris à temps le chemin de l’exil, devient fou par grâce de l’auteur… Sinistre farce, « tragédie des cabinets » (en français dans le texte), la comédie s’achève comme les personnages retombent en enfance dans leur école.

Bonheur de lecture avec ces images picturales comme « la joue fardée d’un fromage » (III) ; c’est bourré d’indices facétieux (dont des références à Joyce, Kafka, Baudelaire, Shakespeare, Mallarmé, etc.), de rêves rien moins que psychanalytiques, de renvois au jeu d’échecs, de spécimens entomologiques… La jeune Mariette semble préfigurer Lolita.

« Du furoncle de son visage aux oignons de ses pieds Paduk était uniformément vêtu de gris, les mains derrière le dos et ce dos tourné face au lecteur. » (XI)

« Est-ce que tout le monde éprouve cela ? Un visage, une expression, un paysage, une bulle d’air venue du passé qui flotte et s’élève, comme si elle avait été libérée par l’enfant du geôlier en chef, elle qui était enfermée dans une cellule du cerveau, tandis que l’esprit s’absorbe dans d’autres tâches ? Un phénomène comparable peut ainsi se produire au seuil du sommeil, ce moment où ce que l’on pense n’est pas du tout ce que l’on croit penser. Ou encore deux trains parallèles, l’un et l’autre emportant leurs pensées voyageuses, puis l’un dépassant l’autre. » (XV)

« Un nouveau et amusant décret exigeait de quiconque voulait voyager à bord d’un autobus non seulement de présenter son passeport, mais encore de donner au receveur une photographie numérotée et signée. La vérification de la signature, du numéro, de la ressemblance n’était pas une mince affaire. Un additif au décret précisait qu’au cas où le voyageur n’aurait pas l’appoint (17 cents par kilomètre et demi) le trop-perçu lui serait remboursé dans un lointain bureau de poste, à condition qu’il y fasse la queue dans un délai de trente-six heures après avoir quitté l’autobus. Il en résultait donc des retards supplémentaires dans la mesure où le receveur d’autobus, harassé, devait éventuellement établir et tamponner les papiers nécessaires. Enfin, le conducteur n’avait le droit de s’arrêter que si trois voyageurs au moins voulaient descendre, ce qui, en plus du retard, provoquait beaucoup de confusion. Malgré toutes ces mesures, les bus étaient affreusement bondés ces temps-ci. » (XV)

« La perspective de s’évader de Padukgrad et de gagner un pays étranger lui paraissait une sorte de retour au passé, ce passé où sa patrie avait été elle aussi un pays libre. À supposer que l’espace et le temps ne fissent qu’un, l’évasion et le retour devenaient interchangeables. » (XV)

Nabokov dénonce la liberté opprimée, et une société où le collectif prend le pas sur l’individu.

« Une personne qui n’a jamais appartenu à une loge maçonnique ou à une fraternité, à un club, à un syndicat ou chose d’analogue est anormale et dangereuse. Bien entendu, certaines de ces associations étaient mauvaises et sont, en conséquence, interdites aujourd’hui. Mais pour un homme il est cependant préférable d’avoir été membre d’une organisation aux orientations politiques erronées plutôt que de n’avoir appartenu à aucune. » (XIII)

« Prises individuellement, les vies sont fragiles, mais nous garantissons l’immortalité de l’État. Les citoyens meurent pour que vive la cité. » (XVIII)

En fait, je crois que surtout que Nabokov s'amuse beaucoup !

Il y a bien d'autres dimensions dans ce roman (incursion de l'auteur dans l'œuvre, place de son expérience personnelle dans celle-ci, etc.) ; sa lecture ramentoit également toute une part importante de la littérature d'Europe centrale et de l'Est (on pense à Boulgakov, etc.). Nabokov jette aussi quelques lueurs originales dans les profondeurs.

« Je pouvais également apercevoir une flaque particulière – celle que Krug avait en quelque sorte aperçue à travers les strates de sa propre vie –, une flaque oblongue qui prenait toujours la même forme après une averse par suite d’une dépression spatulée dans le sol. Il se produit peut-être quelque chose de semblable dans le cas de l’empreinte que nous laissons dans la texture intime de l’espace. » (XVIII)

\Mots-clés : #humour #regimeautoritaire

- le Jeu 12 Jan - 13:23

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Vladimir Nabokov

- Réponses: 46

- Vues: 4816

Antonio Lobo Antunes

Traité des passions de l'âme

Le Juge d’instruction a été sommé de convaincre l’Homme, un membre d'une organisation terroriste, de renseigner la justice.

« Vous ne trouvez pas que c'est une aide généreuse, a-t-il demandé à l'Homme en lui tournant le dos et en lui présentant sous son costume des omoplates maigres d'ange inachevé. »

Le père du juge était le pauvre fermier (alcoolique) du grand-père du détenu, et les souvenirs de leur enfance commune s’entremêlent à leurs pensées tandis qu’ils s’entretiennent, en viennent à l’évoquer en se chamaillant, perturbant l’interrogatoire en s’y mélangeant inextricablement. Délirante, fantasmagorique et même farcesque, parfois nauséabonde, cette féroce peinture de mœurs dans un Portugal, un Lisbonne apparemment en ruine, est rendue dans une baroque profusion de détails.

« La villa, avec son toit d'ardoises noires, dégringolait comme une construction de dominos depuis les deux ou trois derniers hivers : le revêtement des angles se détachait par grandes plaques molles, une des vérandas en ruine inclinait ses planches vers les broussailles de la clôture, les rideaux se déchiraient à travers les losanges des fenêtres, les feux de navigation des fantômes défunts qui dérivaient de fenêtre en fenêtre devenaient de plus en plus dispersés et faibles et la musique titubait en hésitant sur les dénivellations des notes au bord d'une agonie douloureuse. Le gazon dévorait la clôture, maintenant complètement démolie, qui séparait la villa du bâtiment de l'école, les chats s'y recherchaient dans la frénésie du rut. Des oiseaux avec des pupilles démentes sortaient des fenêtres du vestibule dans un volettement de pages de dictionnaire et une silhouette claire se montrait de temps en temps à un appui de fenêtre pour contempler le fouillis de giroflées avec l'étonnement des statues de porcelaine. »

Dans cette villa vit le père de l’Homme (« António Antunes »), violoniste fou caché par ses parents-parents depuis la mort de sa mère…

Évocation de ses complices, « le Curé, l'Étudiant, l'Artiste, la Propriétaire de la maison de repos, l'Employé de banque », cellule marxiste enchaînant les sanglants assassinats mal ciblés. L’action se passe apparemment après la chute de Salazar, mais ce n’est pas toujours évident.

Le Monsieur de la Brigade spéciale annonce à Zé, le Magistrat, qu’il va servir d’appât pour les terroristes, actuellement occupés à éliminer les (faux) repentis et les infiltrés (c’est aussi un roman de trahisons croisées, de violence aveugle) ; l’Homme a rejoint la bande, renseignant la police qui lui a promis une exfiltration au Brésil.

Ce Monsieur, souvent occuper à reluquer la pédicure d’en face, ne dépare pas dans la galerie de grotesques salopards lubriques et corrompus issus de l’armée (exemple de la narration alternée).

« J'ai rangé ma serviette, mon canif en nacre, mon trousseau de clés et l'argent dans mon pantalon à côté d'une photo d'elle prise à Malaga l'été précédent et entourée d'un cadre en cuir à l'époque où elle s'était avisée de s'enticher d'un architecte italien à qui j'avais dû casser un coude pour le persuader poliment de rentrer bien tranquillement dans le pays de ses aïeux, et je me suis installé sur le pouf pour me battre avec mes lacets qui me désobéissent quand j'aurais le plus besoin qu'ils se défassent et avec mes souliers qui augmentent de taille comme ceux des clowns de cirque et qui m'obligent à avancer sur le parquet en levant exagérément les genoux, à l'instar des hommes-grenouilles chaussés de palmes qui se déplacent sur la plage comme s'ils évitaient à chaque pas des monticules de bouse invisible semés sur le sable par des vaches inexistantes. »

Petitesse de tous, qui vont et viennent entre le présent et le passé, souvent leurs souvenirs d’enfance.

En compagnie du cadavre de l’Artiste abattu par la police, les piètres terroristes retranchés dans un appartement avec leur quincaillerie achetée à des trafiquants africains tentent un attentat risible contre le Juge et la Judiciaire : du grand cirque.

« Les fruits du verger luisaient dans l'obscurité, des chandeliers sans but se promenaient derrière les stores de la villa, la constellation de Brandoa clignotait derrière les contours de la porcherie. Le chauffeur, la cuisinière, ma mère et moi, a pensé le Magistrat, nous glissions tous les quatre sur des racines, dans des rigoles d'irrigation, sur des pierres, des arbustes, des briques qui traînaient par terre, nous avons descendu mon père qui exhalait des vapeurs d'alambic, nous l'avons couché sur le lit que ma mère a recouvert de la nappe du dîner pour qu'il ne salisse pas les draps avec la boue de ses bottes et, un quart d'heure plus tard, après avoir enterré la chienne dans ce qui fut une plate-bande d'oignons et qui se transformait peu à peu en un parterre de mauvaises herbes, le chauffeur est revenu flanqué du pharmacien, dont la petite moustache filiforme semblait dessinée au crayon sur la lèvre supérieure, qui a examiné les pupilles de mon père avec une lanterne docte tout en lorgnant à la dérobée les jambes des bonnes, il a tâté sa carotide pour s'assurer du flux du sang, il a administré des coups de marteau sur ses rotules avec le bord de la main pour vérifier ses réflexes, il a souri à la cuisinière en se nettoyant les gencives avec la langue et il a annoncé à ma mère en projetant des ovales plus clairs sur les murs avec sa lampe, Pour moi, ça ne fait aucun doute, il a avalé son bulletin de naissance, si vous voulez, emmenez-le à l'hôpital Saint-Joseph par acquit de conscience, il faut qu'un médecin délivre le certificat de décès.

– Je lui ai fait comprendre que je le mettais dans un avion pour le Brésil, le type m'a pris au sérieux et c'est sur cette base qu'il a collaboré avec nous, a dit le Magistrat en regardant le Monsieur en face pour la première fois. Je lui ai affirmé qu'il n'aurait pas d'ennuis, et si vos hommes de main le descendent en arguant de la légitime défense ou de tout autre prétexte, je vous jure que je ferai un foin terrible dans les journaux.

– Mort ? s'est étonné le chauffeur en collant son oreille contre la bouche du fermier, puis se redressant et dansant sur ses souliers pointus vers le pharmacien qui examinait avec sa lampe la grimace jalouse de la cuisinière et les nichons des servantes. C'est drôle ça, j'ai vu des morts tant et plus quand je travaillais à la Miséricorde mais c'est bien le premier que j'entends ronfler.