La date/heure actuelle est Mer 8 Mai - 4:42

34 résultats trouvés pour portrait

Philip Roth

Pastorale américaine

Le romancier Nathan Zuckerman, la soixantaine, est contacté par l’idole de son enfance à Newark, Seymour Levov, « le Suédois », une star sportive, un Juif comme lui et son aîné de quelques années. Seymour est l’image-même de la réussite états-unienne, familiale, sociale, professionnelle. À ce propos, il a repris l’entreprise de son père, et dit avoir dû délocaliser son usine à regret, après les émeutes raciales de Newark de 1967, à cause de la situation sociale (violence et insécurité), pour former une main-d’œuvre compétente à l’étranger (ce qui constitue la succession inverse des faits telle qu’elle est souvent présentée). Seymour est vu comme un brave, gentil conformiste, dans le prolongement de sa jeunesse de « héros de lycée », « notre Kennedy ». Mais Nathan doit revoir son jugement :

« Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant : on se trompe. »

Jerry, le frère de Seymour, apprend à Nathan que ce dernier vient de mourir d’un cancer, et surtout qu’il était dévasté par l’attentat à la bombe perpétré par sa fille de seize ans en 1968 contre la guerre au Vietnam.

« Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l’image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d’une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d’utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n’en réchappe. Voilà sa fille qui l’exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d’un chaos infernal qui n’appartient qu’à l’Amérique. […]

Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde ? Personne. La tragédie de l’homme qui n’était pas fait pour la tragédie, c’est la tragédie de tout homme. »

Meredith, dite Merry Levov, fait l’objet d’une « étiologie » (notamment psychiatrique) de son bégaiement de jeune adolescente révoltée qui se tourne vers l’extrémisme. Alors qu'elle est en cavale après l’attentat qu’elle a perpétré, Rita Cohen, qui s’avère être une terroriste communiste, prend contact avec Seymour.

Roth rend le calvaire de Seymour, lui si raisonnable, responsable.

« Telle est la vie extérieure, qu’il mène autant que faire se peut sans changement apparent. Mais elle se double d’une vie intérieure, d’une vie intérieure morbide, hantée par des obsessions tyranniques, des pulsions refoulées, des espoirs superstitieux, des imaginations effroyables, des conversations fantasmées, des questions insolubles. De nuit en nuit, insomnies, autopunition. Solitude colossale. […]

Et au quotidien rien à faire, sinon assumer cette imposture, continuer de vivre sous son identité, avec l’ignominie de se faire passer pour l’homme idéal. »

« S’il avait pu de nouveau fonctionner comme tout un chacun, redevenir tel qu’en lui-même, au lieu d’être ce charlatan à la sincérité schizophrène, lisse dehors, tourmenté dedans, stable aux yeux d’autrui, et pourtant le dos au mur en son for intérieur, puisque son personnage social détendu, souriant et factice servait de linceul au Suédois enterré vivant. S’il avait pu, si peu que ce fût, recouvrer son existence cohérente, indivise, qui lui avait donné son assurance physique, sa liberté d’allure avant d’engendrer une meurtrière présumée. »

Il décrit aussi la dépression de sa femme Dawn, une Irlandaise, ex-Miss New Jersey, musicienne, éleveuse de bétail, qui en est venue à le rendre responsable du drame ; il expose le métier de la ganterie transmis par son père à Seymour, ainsi que les valeurs de travail et d’excellence.

Puis Seymour retrouve Merry, devenue une adepte jaïn (« l’ahimsa, le respect systématique de la vie »), clandestine vivant dans des conditions sordides ; la terroriste a perdu son bégaiement, peut-être en se voilant pour ne pas tuer de petites vies. Fabricant des bombes, elle est la responsable directe de quatre morts (et a été victime de deux viols).

C’est tout le rêve américain fracassé qui est brossé, aboutissant dans la violence à une sorte de nihilisme dans un terrible conflit de génération.

« Trois générations. Toutes en ascension sociale. Le travail, l’épargne, la réussite. Trois générations en extase devant l’Amérique. Trois générations pour se fondre dans un peuple. Et maintenant, avec la quatrième, anéantissement des espoirs. Vandalisation totale de leur monde. »

« Il avait fait du mieux qu’un parent pouvait faire — il avait écouté tant et plus, alors même qu’il se retenait de toutes ses forces pour ne pas se lever de table et s’en aller en attendant qu’elle ait craché son venin. »

« Toujours dans la peau d’un personnage. Ce qui avait commencé de manière assez anodine du temps qu’elle jouait les Audrey Hepburn avait donc conduit en dix ans à ce mythe exotique de l’abnégation ? D’abord la niaise abnégation au nom du Peuple, maintenant la niaise abnégation de l’âme parachevée. Phase suivante, le crucifix de grand-mère Dwyer ? Est-ce qu’on allait revenir à l’abnégation suprême de l’éternelle chandelle et du Sacré-Cœur ? On était toujours dans l’irréalité grandiose, dans l’abstraction la plus lointaine — on ne s’occupait jamais de sa petite personne, alors là, jamais de la vie. Quelle imposture, quelle horreur inhumaine, cette abnégation ! »

« Tuer Conlon [le médecin victime collatérale de sa première bombe] n’avait fait que confirmer son ardeur de révolutionnaire idéaliste, qui n’hésitait pas à adopter les moyens, même impitoyables, de détruire un système injuste. »

Nombre de personnalités politiques états-uniennes sont évoquées, mais aussi Frantz Fanon, comme "influenceurs" de Merry. Jerry rabroue son frère à cause de son attitude envers le « monstre ». Puis Dawn décide de se refaire chirurgicalement une beauté, et de quitter la résidence rurale traditionnelle qui plaisait tant à Seymour (pleine de souvenirs) pour une maison lumineuse conçue par un architecte wasp (avec lequel elle trompe son mari – mais ce dernier a aussi fauté, avec Jessie, l’orthophoniste de Merry, qui accueillit celle-ci après son départ…). Cette confrontation avec ces amis, les Bill et Jessie Orcutt, les Barry et Marcia Umanoff, d’une certaine aristocratie ou élite intellectuelle établies, révèle (outre un fabuleux jeu de masques) un autre aspect social des États-Unis de la seconde moitié du XXe (et qui éclaire toujours la société contemporaine).

Des phrases comme celle-ci, en début de paragraphe, font d’avance sourire si on connaît un peu Roth :

« Au dîner la conversation roula sur le Watergate et sur Gorge profonde. »

Lou, le bavard père de Seymour, vieux has been, a des propos, certes décousus, mais pas forcément incohérents (il soutient aussi le fait que les délocalisations ont commencé avant les problèmes raciaux).

« C’est pas les syndicats à eux tout seuls qui nous ont cassés, cela dit. Les syndicats ont rien compris, mais certains industriels non plus. “Je veux pas payer ces fils de putes cinq cents de plus”, et le gars qui dit ça roule en Cadillac et passe l’hiver en Floride. Non, y a beaucoup d’industriels qui ont pas su réagir. Mais les syndicats n’ont jamais compris la concurrence d’outre-mer et, à mon avis, ils ont bel et bien accéléré la ruine de l’industrie du gant par leur intransigeance : on ne pouvait plus faire de bénéfices. »

Bill Orcutt :

« La permissivité. La perversion drapée dans les voiles de l’idéologie. La contestation perpétuelle. »

Roth évite de donner directement son avis en forçant le trait avec humour, en rapportant des points de vue erronés, des pensées attribuées à un personnage par le biais d’un autre (notamment son alter ego Zuckerman). Difficile de donner un résumé de ce livre sans être partial ; dans ce roman fouillé, qui compte près de 600 pages, Roth lance son lecteur sur de nombreuses pistes, le mène si bien qu’il le déroute souvent. Demeure cependant le constat d’un échec social, sociétal, voire civilisationnel d’une culture en pointe du monde occidental.

Au vu de son commentaire, ce n'est pas Topocl qui me contredira comme je recommande la lecture de ce livre.

\Mots-clés : #culpabilité #historique #humour #mondedutravail #politique #portrait #psychologique #relationenfantparent #satirique #social #solitude #terrorisme #xxesiecle

- le Sam 27 Avr - 13:38

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Philip Roth

- Réponses: 114

- Vues: 11922

Joseph Conrad

Jeunesse, Cœur des ténèbres, Au bout du rouleau

Jeunesse

Marlow (dont c’est la première apparition dans l’œuvre de Conrad) raconte à ses compagnons marins (dont le narrateur) son premier voyage de lieutenant de la marine marchande, à bord de la « “Judée, Londres, Marche ou meurs.” », « vieille baille » sur laquelle il embarqua avec l’enthousiasme de ses vingt ans à destination de Bangkok. Le rafiot, qu’il chérit, est en si mauvais état qu’il doit revenir trois fois en Angleterre, changeant autant de fois d’équipage. Après avoir failli couler tant il faisait eau, c’est la combustion de sa cargaison de charbon qui l’enverra par le fond. Récit épique et aussi plein d’humour, avec de frappantes descriptions qui en font un chef-d’œuvre des aventures maritimes.

Cœur des ténèbres

C’est encore Charlie Marlow (et l’auteur) qui parle(nt), sensiblement dans les mêmes conditions que le texte précédent – en fait un monologue, d’abord méditatif sur les ténèbres et la lumière sur la Tamise au cours du temps, puis la narration de son expérience de marin d’eau douce sur un autre fleuve, cette fois au cœur du continent africain. L’idée lui en est venue de sa fascination pour les blancs des cartes de géographie ; Conrad a rapporté dans Du goût des voyages ce même enthousiasme cartographique à l’origine de ses voyages.

Marlow décrit son embauche par « la Compagnie » à Paris, « la ville sépulcrale », dans une atmosphère de malaise assez sinistre et inquiétante (des secrétaires-Parques tricotent une « laine noire », mise en abyme de ce récit sur le destin).

L’absurde et l’irréalité s’additionnent à la situation pratique tandis qu’il se rapproche de son commandement, un vapeur coulé qu’il remet en état près d’un comptoir d’ivoire. Cette histoire est le lieu de considérations sur la colonisation et le progrès civilisateur (depuis la conquête de l’Angleterre par les Romains ; dans le prolongement d’Un avant-poste du progrès), qui sont pour le moins remis en question (versus la « nature sauvage »).

Marlow entend beaucoup parler de Mr. Kurtz, le chef de la station de l’intérieur, le meilleur agent de la Société, et pour le rencontrer remonte le fleuve (façon L’odyssée de l’African Queen de Cecil Scott Forester) avec un équipage de coupeurs de bois pour la chaudière (noirs) et les « pèlerins » (blancs) avec à leur tête le directeur, homme ambitieux, mesquin et désagréable. Marlow rencontre un jeune Russe, en admiration devant Kurtz comme la tribu qui les assaille d’abord. Apparaît aussi la « femme barbare et magnifique », la « Promise » de Kurtz. Celui-ci est malade, mais son éloquence convainc toujours.

« Quelle voix ! Quelle voix ! Elle conserva sa profonde sonorité jusqu’à la fin. Elle survivait à sa force pour continuer de dissimuler sous les draperies magnifiques de l’éloquence les arides ténèbres de son cœur. »

Angoissé par « l’horreur », l’homme a encore de vastes projets, il fascine toujours, avec une puissance obscure, avide et parfois violente, explorant la contrée, accumulant l’ivoire ; sa tête a le teint de ce dernier (cf. Marlon Brando dans Apocalypse Now, film de Coppola tiré de cette novella). Il a toujours de l’ascendant, même devenu une « ombre ».

« Il était d’une noirceur impénétrable. »

Et cette cargaison est emportée par le vapeur lors d’un retour au cours duquel Kurtz meurt. Marlow, « fiévreux », demeure fidèle à la mémoire de « l’homme remarquable » qu’il a si peu connu, et devient le dépositaire de ses papiers personnels (mais apparemment pas de ceux qui traitent de ses découvertes).

Une fois encore je suis incapable de définir la nature exacte du personnage, et du cauchemar ; il me semble maintenant que cette ambiguïté fut peut-être plus sciemment voulue par Conrad que je ne le pensais jusqu’alors. Ce qui ne fait qu’ajouter à la profondeur de ce questionnement métaphysique, existentiel.

Au bout du rouleau

Le capitaine Whalley, soixante-sept ans, ne court plus l’aventure, mais cabote en Extrême-Orient. Ruiné, il n’a plus de bateau, mais a mis l’argent qu’il lui restait dans le Sofala, vieux vapeur du chef mécanicien-armateur Massy dont il devint ainsi le capitaine. Massy déborde de ressentiment, le second, Sterne, de malveillance au service de son ambition. Un petit Malais, le serang (pilote), semble inséparable du capitaine.

Mr. Van Wyk, un Hollandais qui vit retiré dans sa plantation sur une île, a sympathisé avec Whalley, qui lui apporte son courrier tous les mois. Ce dernier lui avoue qu’il devient aveugle, et qu’il en est réduit à cacher sa cécité grandissante pour préserver ce qui lui restera d’argent au terme d’un contrat de trois ans, au profit de sa fille dans le besoin. Massy a compris la situation, mais Van Wyk le circonvient ; Massy naufrage le navire.

L’intérêt de cette novella (où les évènements sont parfois à la limite de la plausibilité) réside essentiellement dans la psychologie des personnages (elle aussi assez tortue), et surtout l’imposante figure qu’est cet intègre et pathétique capitaine Whalley.

« Il n’avait plus rien à lui ; même son propre passé d’honneur, de vérité, de juste fierté, avait disparu. Toute son existence sans tache s’était effondrée dans l’abîme ; il lui avait dit son dernier adieu. Mais ce qui appartenait à sa fille, cela il voulait le sauver. Rien qu’un peu d’argent. Il le lui porterait lui-même, ce dernier don d’un homme qui avait trop duré. Et une immense et farouche impulsion, la passion même de la paternité, déchaîna dans toute la vigueur inextinguible de sa misérable vie, le désir de voir son visage. »

Trois délectables relectures, telles que rassemblées par l’auteur et publiées dans le Quarto Gallimard.

\Mots-clés : #aventure #colonisation #culpabilité #merlacriviere #portrait #psychologique #voyage

- le Ven 22 Mar - 11:45

- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques

- Sujet: Joseph Conrad

- Réponses: 95

- Vues: 13410

Saul Bellow

Ravelstein

Chick, le narrateur, parle d’Abe Ravelstein à la requête de ce dernier. Son proche ami, qui devint riche en suivant son conseil de consigner dans un livre grand public sa philosophie politique (entre Moïse et Socrate en passant par Thucydide, Machiavel et Rousseau), est depuis détesté par les autres professeurs d’université. Ravelstein, élégant, intelligent, lucide, franc, polémique et passionné par autrui, est adulé par son cercle d’étudiants favoris ; ses anciens élèves sont parvenus à des postes importants, le consultent toujours et le tiennent averti des décisions politiques en temps réel (il est aussi amateur de commérages). Pour lui, « chaque âme était en quête de son autre singulier, désireuse de son complément », et il vit avec son compagnon Nikki, puis s’avère atteint du sida.

Après son divorce d’avec Vera, une physicienne d’origine slave, Chick vit avec Rosamund, une des jeunes étudiantes en « Grande Politique » de Ravelstein (qui est aussi une sorte d’entremetteur, mais fut là mis devant le fait accompli) ; ce dernier lui a demandé de dresser son portrait.

Entre Paris, Chicago et le Midwest, les deux hommes discutent et philosophent avec humour sur la judaïté, la marche du monde, et Chick relate leur relation non sans redites et allers-retours dans le temps, comme dans un premier jet ou une conversation.

« Mais, heureusement — ou peut-être pas trop heureusement —, nous sommes à l’ère de l’abondance, du trop-plein parmi toutes les nations civilisées. Jamais, du côté matériel, d’immenses populations n’ont mieux été protégées de la faim et la maladie. Et cette délivrance partielle de la lutte pour la survie rend les gens ingénus. Par là, je veux dire que leurs fantasmes s’expriment sans retenue. On se met, selon un accord implicite, à accepter les termes, invariablement falsifiés, sous lesquels les autres se présentent. On anéantit sa puissance critique. On étouffe son astuce. Avant même de s’en rendre compte, on paie une pension alimentaire colossale à une femme qui a plus d’une fois déclaré qu’elle était une innocente qui n’entendait rien aux questions d’argent. »

« Nous étions parfaitement francs l’un avec l’autre. Nous pouvions nous parler ouvertement sans nous offenser. D’un autre côté, rien n’était trop personnel, trop honteux pour être dit, rien n’était trop méchant ou trop criminel. Il me semblait parfois qu’il m’épargnait ses jugements les plus sévères si je n’étais pas encore prêt à les assumer. Je le ménageais, moi aussi. Mais c’était pour moi un immense soulagement d’être aussi net et carré avec lui que je l’aurais été avec moi-même devant les faiblesses ou les vices. Il me dépassait de très loin dans la compréhension de soi-même. Mais toute discussion personnelle virait finalement à la bonne vieille rigolade nihiliste. »

« Il exposait les défaillances du système dans lequel ils avaient été formés, la superficialité de leur historicisme, leur susceptibilité au nihilisme européen. Un résumé de sa thèse était que, si on pouvait acquérir une excellente formation technique aux USA, la formation générale s’était réduite au point de disparaître. Nous étions les esclaves de la technologie, qui avait métamorphosé le monde moderne. »

« Tout cela vous remettait en mémoire les manifestations de masse organisées et mises en scène par l’imprésario de Hitler, Albert Speer : rencontres sportives et grands rassemblements fascistes empruntaient les uns aux autres. »

« Ses élèves étaient devenus historiens, professeurs, journalistes, experts, hauts fonctionnaires, membres de cellules de réflexion. Ravelstein avait produit (endoctriné) trois ou quatre générations de diplômés. Qui plus est, ses jeunes gens devenaient fous de lui. Ils ne se limitaient pas à ses doctrines, ses interprétations, mais imitaient ses manières et essayaient de marcher et de parler comme lui — librement, furieusement, acerbement, avec un brio aussi proche du sien qu’il leur était possible. »

« J’avais découvert que, si l’on plaçait les gens sous un éclairage comique, ils devenaient plus sympathiques — si vous parliez de quelqu’un comme d’un brochet humain frustre, pétomane et strabique, vous vous entendiez d’autant mieux avec lui par la suite, en partie parce que vous aviez conscience d’être le sadique qui l’avait dépouillé de ses attributs humains. En outre, lui ayant infligé quelques violences métaphoriques, vous lui deviez une considération particulière. »

« Mais les Juifs pensent que le monde a été créé pour chacun d’entre nous, autant que nous sommes, et que détruire une vie humaine, c’est détruire un univers entier — l’univers tel qu’il existait pour cette personne. »

« — Bien sûr que c’est autour de ça que tourne la conversation — ce que cela signifie pour les Juifs que tant d’autres, des millions d’autres, aient voulu leur mort. Le reste de l’humanité les expulsait. Hitler aurait dit qu’une fois au pouvoir il ferait dresser des échafauds, des rangées entières, sur la Marienplatz à Munich et que tous les Juifs, jusqu’au dernier, y seraient pendus. Ce sont les Juifs qui ont été le marchepied de Hitler vers le pouvoir. Il n’avait pas d’autre programme, et n’en avait aucun besoin. Il est devenu chancelier en rassemblant l’Allemagne et une bonne part du reste de l’Europe contre les Juifs. »

« Il fallait penser ces centaines de milliers de millions détruits pour des motifs idéologiques — c’est-à-dire sous quelque prétexte habillé de rationalité. Un raisonnement présente une valeur considérable comme manifestation d’ordre ou de fermeté de propos. Mais les formes de nihilisme les plus folles sont les plus strictement allemandes et militarisées. »

Ravelstein décédé, c’est le narrateur (plus âgé que ce dernier) qui manque succomber à une ciguatera contractée à Saint-Martin.

« Je disais souvent à Rosamund que l’un des problèmes du vieillissement était l’accélération du temps. Les jours passaient « comme des stations de métro traversées par un express ». Je me référais souvent à La Mort d’Ivan Ilitch afin d’illustrer cela pour Rosamund. Les jours des enfants sont très longs, mais, dans le vieil âge, ils filent « plus vite que la navette du tisserand », comme dit Job. Et Ivan Ilitch mentionne aussi la lente ascension d’une pierre jetée en l’air. « Quand elle retourne à la terre, elle est accélérée de dix mètres par seconde. » Nous sommes régis par le magnétisme gravitationnel et l’univers tout entier est impliqué dans cette accélération de votre fin. Si seulement nous pouvions retrouver les journées pleines que nous connaissions étant enfants. Mais nous sommes devenus trop familiers avec les données de l’expérience, me semble-t-il. Notre manière d’organiser les données qui affluent sous forme de Gestalt — c’est-à-dire de manière de plus en plus abstraite — accélère les expériences en une dangereuse dégringolade de comédie. Notre précipitation élimine les détails qui enchantent, retiennent ou retardent les enfants. L’art est un moyen d’échapper à cette accélération chaotique. Le mètre en poésie, le tempo en musique, la forme et la couleur en peinture. Mais nous sentons bien que nous filons vers la terre, vers l’enfouissement de la tombe. "Si ce n’étaient que des mots, dis-je à Rosamund. Mais je le ressens tous les jours. Une méditation impuissante dévore elle-même ce qui reste de la vie..." »

« — Il me citait à moi-même. » Il avait déterré une déclaration que j’avais faite sur le désenchantement moderne. Sous les débris des idées modernes, le monde était toujours là, prêt à être redécouvert. Et sa manière de le présenter était que le filet gris de l’abstraction jeté sur le monde dans le but de le simplifier et de l’expliquer d’une manière adéquate à nos objectifs culturels était devenu le monde à nos yeux. Nous avions besoin de visions alternatives, d’une diversité de regards — et il parlait de regards qui ne soient pas régentés par des idées. Il y voyait une question de mots : « valeurs », « modes de vie », « relativisme ». J’étais d’accord, dans une certaine mesure. Nous avions besoin de savoir — mais notre besoin humain profond ne peut être comblé par ces termes. Nous ne pouvons nous échapper du fossé de la « culture » et des « idées » qui sont censées l’exprimer. Les mots justes seraient d’un grand secours. Mais, plus encore, un don pour lire la réalité — l’élan de tourner son visage aimant vers elle et de presser ses mains contre elle. »

Il s’agit d’un roman à clef (Ravelstein est le philosophe Allan Bloom, ami de l’auteur), en partie autobiographique (on y trouve des portraits de femmes de Saul Bellow), mais cette face cachée de l’œuvre m’échappe largement dans cette publication en français sans appareil critique (il semble y avoir de nombreuses allusions, comme avec le Bloomsbury Group). Sinon, c’est un roman du cercle universitaire (comme L'hiver du doyen), et de celui du passé plombé des juifs (qui augure de Philip Roth notamment), mais qui ne vaut pas Herzog à mes yeux.

\Mots-clés : #amitié #antisémitisme #autobiographie #biographie #communautejuive #mort #pathologie #portrait #vieillesse #xxesiecle

- le Dim 3 Mar - 11:21

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Saul Bellow

- Réponses: 8

- Vues: 221

William H. Gass

Sonate cartésienne

Le texte éponyme :

« Ceci est l’histoire d’Ella Bend Hess, de la façon dont elle est devenue extralucide, et de ce qu’elle a pu voir. »

Dans la première partie, un auteur phrase et divague oisivement, notamment sur l’écriture, et la description de ses personnages.

« …] traçant un des secrets de sa vie sur le mur ou dans la lunette des cabinets, pas toujours quelque chose de bas ou de vulgaire, d’ailleurs, car après tout c’est la forme et non le contenu qui importe [… »

« Sauf quand j’aurai mal, ceci sera votre histoire. Alors, bien que les qualités physiques d’une dame, disons une dame pour le moment, existent en tant qu’unité et apparaissent pour l’essentiel de la même façon, sa description, dans la mesure où elle doit former une séquence de mots, dispose ces qualités pour la compréhension du lecteur, de sorte qu’elle apparaît au regard à la manière d’un navire lointain, petit bout par petit bout. Sa description peut être dessinée avec des lignes droites ou des zigzags, des courbes ou un nuage de petits points discrets mais, quelle que soit la géométrie, l’auteur, pour autant qu’il comprend la nature de son art et en a la capacité, composera une image à partir des inflexions fournies à notre attention qui non seulement seront aussi passionnantes qu’une aventure narrée par le détail, mais constitueront aussi, lorsque le lecteur saisit l’ensemble comme il saisit un thème musical, un drame du passage de l’esprit, son début, son milieu et sa fin y compris, reconnaissance et renversement inclus, l’art de l’auteur l’exigerait-il ; et ce qui peut être vrai de la description physique d’une dame peut être vrai de l’arrangement de n’importe quel ensemble de mots, même si le but de cet arrangement peut être plus difficile à discerner, les liens plus subtilement établis. […]

Ce sont précisément des considérations de cette sorte qui distinguent l’attitude de l’artiste envers le langage de celle des autres ; c’est l’intensité de son souci qui est la mesure de son engagement, leur multiplication qui révèle la grandeur de sa vision ; et c’est l’effet de pareils scrupules, lorsqu’ils réussissent à prendre corps, que ce soit avec la facilité d’un génie débordant ou au prix des douleurs d’un talent allié à l’ambition, que de faire s’élever une fiction, ou toute autre œuvre de création, de ce qui serait sous tous autres rapports un lieu commun, à la hauteur du beau. »

« Quand Dieu écrivit sur le mur de Belschatsar, le critique Daniel décida que les mots énigmatiques signifiaient « compté compté pesé et divisé », et qu’ils voulaient dire que le règne du roi avait été jugé insatisfaisant, et que sa terre devait être divisée. Mais ici, plutôt que d’un jugement, il s’agit d’une injonction : écrivain lecteur, pesez deux fois chaque chose, veillez à ce que tout compte, et séparez-vous de votre écriture lecture à la manière dont un serpent se débarrasse de sa peau, en gardant également à l’esprit qui vous êtes, écrivain lecteur – vous êtes la mue, et le texte qui vous est commun est le serpent luisant et rusé. »

Dans la seconde partie, Ella elle-même rend compte d’une sorte d’hyperesthésie de l'ouïe, et d’une métamorphose tératologique.

« L’espace n’était pas de l’espace pour Ella, c’était des signaux. Tout émettait quelque chose : une fleur son parfum, une chauve-souris son bip, une lime sa rugosité, un citron son acidité, une fille sa magnificence, une rue d’été sa chaleur d’été, chaque muscle son mouvement ; l’espace fait plus de vagues que l’océan : rayons X, transmissions radiophoniques et télévisuelles, conversations sur walkie-talkie, messages de téléphone de voiture, ultraviolets, micro-ondes, cosmitudes en tous genres, gosses qui se causent avec des boîtes de conserve, radiations des lignes à haute tension, boîtes à signaux, transistors et transformateurs, infinillions de pièces électroniques suintant l’information, tremblements de la terre, avions à réaction, autres sillages, autres vents ; mais au-delà de tout ça, et de surcroît, l’odeur dit sucre, le bip dit victime, le rugueux émet un avertissement râpeux, l’amertume stimule la salivation, cette magnificence mérite turgescence, ou au moins d’éveiller l’intérêt, la chaleur est sa propre menace, et le mouvement témoigne d’une volonté ; pendant ce temps l’odeur qui voulait dire sucre pour l’abeille lui enduit le flanc de pollen, chaque victime que mange la chauve-souris signifie que moins d’insectes mordront cette cuisse tant admirée ; il est de plus écrit qu’on n’évite une bagarre que pour tomber dans une autre, que le citron fait passer la salade dans une bouche qui mâche jusque dans un estomac où les vitamines sont diffusées comme des informations ou des messages publicitaires, le pénis qui a eu son plaisir, à supposer un tel résultat, peut causer une grossesse inattendue – peut-être, dans ce cas précis, s’agit-il d’un déséquilibre entre cause et conséquence –, des pieds échauffés recherchent l’ombre là où l’herbe qui pointe tant bien que mal se fait piétiner, et la volonté frustrée s’acharne péniblement à atteindre une fois de plus un but remis à plus tard ; de sorte que parfum, surface, acidité, son, vision, sexe, la chaleur du monde, la volonté des hommes ne sont que médiocre crincrin de violoniste des rues parmi tous ces messages, une fête riquiqui sous pareille avalanche de confettis ; car chaque petite alvéole d’un morceau de métal alvéolé hurle, et les plantes s’imprègnent doucement de leurs propres jus jusqu’à la musique, et le duvet des oiseaux murmure dans un autre registre ce que l’oiseau recèle en son cœur. »

Dans la troisième et dernière partie bartlebyennement intitulée J’aimerais autant pas), son mari, l’auteur, parle d’elle avec rancœur.

Avec le compte rendu de ces états d’âme et flux de conscience, ce texte me paraît être une prolongation de l’Ulysse de Joyce, ne dédaignant pas la vulgarité, riche en innovation formelle et notamment lexicale.

Chambres d’hôtes

C’est cette fois de Walt Riff (Walter Riffaterre), comptable itinérant (et véreux), dont on suit le monologue tandis qu’il examine de vieux livres dans sa « chambre de motel ringarde », et songe à « maman », à certaines Eleanor et Kim, et à son ancienne secrétaire Miz Biz. Le lendemain, sa chambre d’hôtes est totalement différente, un havre bourré de souvenirs familiaux, précieusement décoré et kitsch, qu’il ne se résigne pas à quitter.

« La télé, s’il l’allumait, lui proposerait des images pareilles à de la tourte sous cellophane, l’appareil se souciant aussi peu de sa fonction que le dessert s’intéresse au comptoir de Formica sur lequel il attend le client. »

« Une lumière conçue dans des globes gravés et peints traversait en dansant le plissé des voilages pour baigner de confort la pièce et tous ses aménagements. Le tapis de cheviotte bleu pâle semblait la boire. Il existait un nom pour ce genre de tapis, mais Riff n’arrivait pas à le retrouver. C’était là tout un univers auquel il était étranger. »

« Il éprouvait ce besoin de noms. Son œil, une fois qu’il s’était mis enfin à regarder les choses, s’était fait littéral. »

Même procédé que dans le texte précédent, avec plaisanteries intimes, recherche du mot juste, description minutieuse des lieux (qui m’a ramentu le Nouveau Roman).

Emma s’introduit dans une phrase d’Élizabeth Bishop

Emma Bishop est une maigre vieille fille qui se ressouvient de sa misérable enfance (son père la dénigrait physiquement), au cours de laquelle elle lisait sous son frêne (qui va être abattu) ; elle évoque la vie et l’œuvre d’Elizabeth Bishop et Marianne Moore, poètes (et amantes), mais aussi Edith Sitwell et Emily Dickinson. Solitaire dans sa ruralité, vivant à peine, elle tue les mouches, crée des babioles pour exister. Peu à peu elle se détache du monde, voire de la poésie, de façon de plus en plus bizarre et dramatique.

« Comme les autres Emmas avant moi, je lisais sur l’amour à la lumière d’une demi-vie, et l’ombre de sa moitié absente donne de la profondeur à la page. »

Poétique et avec de nouveau beaucoup d’inventivité formelle, ce texte m’a cette fois remis en mémoire Virginia Woolf.

Le maître des vengeances secrètes

Luther Penner cultive de discrètes et mesquines vengeances depuis un âge puéril, et en fait un système théologique inspiré de la loi du talion, développant une rhétorique basée sur l’histoire de l’antiquité au cinéma nord-américain en passant par la Bible et Shakespeare (entr’autres auteurs).

« Il nous faut écarter, avec le plus grand respect, naturellement, la vision exagérément linéaire qu’a Descartes de l’explication rationnelle, parce que les révélations résultent rarement de l’escalade d’une échelle par l’esprit, chaque barreau bien net et bien placé gravi par un pied puis par l’autre comme un pompier en opération de sauvetage ; elles s’accomplissent plutôt à la manière indirecte dont la crème remonte à la surface d’un carton de lait : le petit-lait coule partout vers le fond alors que dans le même temps d’innombrables globules de graisse se libèrent et glissent vers le haut, chacun seul de son côté, aussi indépendant des autres que les monades de Leibniz, jusqu’à ce que, progressivement, presque sans qu’on s’en aperçoive, les globules en question forment une masse qui submerge le lait bleu alors que la crème douce couronne la surface, qui attend qu’on l’écrème. »

« C’est peut-être à cause de la façon dont on les élève, mais il semble que les gosses, dans notre société, on s’attende à ce qu’ils déçoivent leurs parents en ne réussissant pas à « concrétiser » telle ou telle attente, en prenant une orientation qu’on ne voulait pas leur voir prendre, ou en embrassant des valeurs et des opinions parfaitement insupportables. »

« Je pense que nous nous traitons mutuellement comme des imbéciles parce que nous avons acquis, à force d’entraînement, la parfaite compétence qui nous permet à la fois d’être des imbéciles et de traiter les autres comme tels, de sorte que nous méritons les insultes qui nous grêlent sur la tête. »

« Donc : les vengeances secrètes sont secrètes dès lors qu’elles ne sont pas perçues comme représailles par leur victime, qui vit avec une claudication qu’elle apprend à considérer comme normale ; et elles deviennent transcendantales lorsque même celui qui les inflige est ignorant de la nature de son acte. La transmission d’idées stupides, par exemple. Ou la création d’illusions absolues avec une parfaite sincérité, lorsqu’il ne s’agit plus de mensonges mais de notions fallacieuses servies sur des plats de porcelaine et mangées avec des couverts en argent. »

« Je pense plutôt que Luther Penner nous a apporté une métaphysique, caustique, assurément, mais magnifique : la vie perçue non pas simplement comme si elle était vécue dans un tourbillon de mythes en conflit et en concurrence, mais comme si elle était habillée d’illusions délibérément conçues par ceux qui, ayant été précédemment égarés, prennent ainsi leur revanche comme seuls peuvent secrètement le faire des ennemis secrets. Combien, dans notre propre maison ou notre propre quartier – pour ne considérer qu’un échantillon réduit –, ont-ils été trahis par des ismes et des logies d’une espèce ou d’une autre, ont donné de l’argent pour des causes démentes, et gaspillé une énorme partie du temps précieux de leur vie en vaines quêtes spirituelles ? »

Sur le mode humoristique, parfois d’une causticité politiquement incorrecte, toujours avec des comparaisons percutantes, c’est une belle analyse de l’esprit tordu, voire du complotiste parano, des dérives évangéliques et de l’avènement de l’ère post-vérité, éclairés fort tôt avant leurs récents développements, d’abord états-uniens.

Quatre nouvelles (voire novellas) qui démontrent (au minimum) une façon d’écrire assez expérimentale (mais restant fort lisible), c'est-à-dire hors de l’ornière ordinaire.

\Mots-clés : #contemporain #creationartistique #ecriture #nouvelle #portrait

- le Ven 15 Déc - 11:03

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: William H. Gass

- Réponses: 4

- Vues: 411

David Grann

La Cité perdue de Z – Une expédition légendaire au cœur de l’Amazonie

Le colonel Percy Harrison Fawcett est disparu en 1925 lors d’une expédition amazonienne, parti à la recherche d’une cité perdue. Il avait déjà, en 1906-1907, établi une cartographie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie pour la Société royale de géographie. Intrépide et apparemment invincible, il multiplie les explorations du proverbial « enfer vert » – finalement l’image ne me paraît pas totalement erronée, surtout vécue dans les conditions de l’époque. Quoique empêtré dans ses convictions victoriennes élitistes et racistes, il ne se borne pas à suivre les principaux cours d’eau mais s’enfonce à pied en forêt, et approche ainsi des tribus indiennes inconnues, dont il reconnaît la culture et le savoir-faire (en bref des civilisés) dans une approche qui annonce l’anthropologie moderne.

Mais c’est le mythique El Dorado des conquistadors qui obsède surtout Fawcett, qu’il appelle la cité perdue de Z.

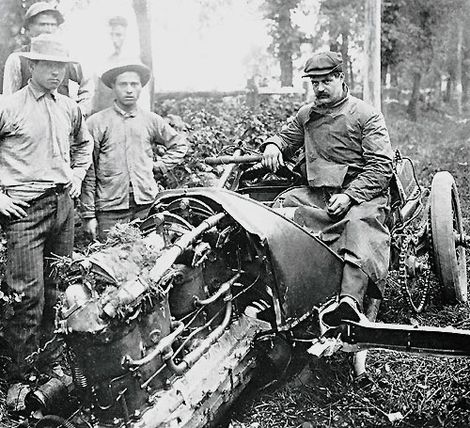

En 1911, Hiram Bingham découvre les ruines incas de Machu Picchu. En 1913/1914, l’ex-président Théodore Roosevelt et Cândido Rondon, orphelin d’origine indienne devenu le colonel brésilien qui fondera le Service de protection des Indiens, explorent la rivière du Doute.

Pour son ultime expédition, Fawcett a été approché par le colonel T. E. Lawrence, mais préfère emmener son fils Jack et l’ami de ce dernier, Raleigh ; il manque de fonds, est devenu adepte du spiritisme et craint d’être devancé, cependant ils parviennent à partir dans le Mato Grosso. Fawcett emporte une idole de pierre, cadeau de Henry Rider Haggard (auteur de Les Mines du roi Salomon et She)…

David Grann, journaliste néophyte en la matière, raconte comment il suit ses traces en 2004 pour enquêter sur le terrain (comme tant d’autres, dont des dizaines ne revinrent jamais) ; il expose comme les dernières recherches archéologiques rendent compte d’une société qui a su se développer dans ce milieu avant d’être éradiquée par les maladies importées.

Brian, le fils cadet de Fawcett, présente les carnets de route et journaux intimes de son père dans Le continent perdu. Sir Arthur Conan Doyle, ami de Fawcett, fait de son histoire le cadre de son roman Le Monde perdu. J’ai eu une pensée pour Les Maufrais (père et fils). Autant de livres qui alimentèrent mon imaginaire depuis l’adolescence...

\Mots-clés : #amérindiens #aventure #biographie #contemythe #historique #lieu #nature #portrait #voyage

- le Mar 5 Déc - 11:36

- Rechercher dans: Histoire et témoignages

- Sujet: David Grann

- Réponses: 15

- Vues: 1739

Alejo Carpentier

Le Recours de la méthode

À Paris, au début du XXe, le Premier Magistrat, autocrate d’un pays andin, apprend que s’est déclarée une nouvelle insurrection d’une partie de l’armée ; après avoir joint son fils Ariel, ambassadeur à Washington, il se met en campagne avec son secrétaire le docteur Peralta et le colonel Hoffmann, puis mate les rebelles dans le sang.

Reparti à Paris, il apprend que cette fois c’est Hoffmann qui tente de prendre le pouvoir.

« C'est dans une semblable région qu'il lui faudrait poursuivre le général Hoffmann, l'assiéger, le traquer, et enfin le placer le dos au mur d'un couvent, d'une église ou d'un cimetière, et le passer par les armes. « Feu ! » Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était la règle du jeu. Recours de la Méthode. »

Mais il n’a pas besoin de faire fusiller le séditieux, qui meurt enseveli par des sables mouvants.

« Quand on ne vit plus flotter que le képi, l'un des spectateurs jeta sur ce dernier un petit crucifix, vite englouti par le bourbier, à présent revenu à sa glauque quiétude. »

Pour contrer le militaire germanophile (la Première Guerre mondiale vient d’éclater, et apportera la prospérité économique au pays) et renouveler le contenu de ses discours "patriotiques" (les notions de liberté et autres valeurs ayant perdu tout sens) le Premier Magistrat prône le métissage créole, zambas (zambos, ou métis de Noirs et d’Amérindiens) ou mulâtres (pas trop foncés quand même) et les vertus latines, notamment la Vierge Marie (qu’il révère superstitieusement) : la civilisation gréco-romaine contre la barbarie germanique.

Puis il rencontre l’Étudiant, un communiste.

« Mais celui d’En Haut, pragmatique à sa façon et connaissant bien le milieu, avait pris dans la hâte de son impatience la voie ascendante que jalonnaient à présent ses bustes et ses statues ; celui d’En Bas était tombé dans le piège d’un messianisme d’un nouveau genre, qui sur tout le continent, par un fatal processus, conduisait le naïf aux Sibéries des Tropiques, à la piètre gloire du Bertillon ou, dénouement dont les journalistes de l’avenir feraient le thème de leurs articles, à la disparition qui-ne-laisse-pas-de-traces : les familles de la victime, volatilisée, devraient déposer des fleurs, en des dates anniversaires supposées, sur des tombes sans objet, avec un prénom et un nom inscrits sur la tristesse, pire encore que celle d’un cercueil, d’une fosse vide... »

Une fois la guerre terminée, la ruine économique provoque une crise qui intensifie le chaos dans le pays, en butte notamment à une grève générale organisée par l’Étudiant.

« Tout cela confinait de plus en plus le Premier Magistrat dans une île ; cette île avec des tours de guet, des miradors, de nombreuses grilles et une parure de palmiers symétriquement alignés, qu'était le palais présidentiel, où parvenaient tant de nouvelles confuses, contradictoires, fausses ou vraies, optimistes ou poussées au noir, qu'il était impossible de se faire une idée claire, générale, chronologique, de ce qui se passait réellement. Celui qui voulait minimiser la portée d'une défaite, ôtait de l'importance à l'événement, et parlait de rencontres avec des hors-la-loi et des voleurs de bestiaux alors qu'il s'était heurté à une véritable force populaire ; tel autre qui voulait justifier son impuissance, exagérait la force des adversaires ; ou s'il voulait dissimuler les lacunes de son information, escamotait la véritable situation. »

Finalement abandonné de tous, y compris de Peralta, sauf de sa gouvernante, et de l’étrange agent consulaire yankee amateur de racines (les marines ont débarqué), « L’Ex » Premier Magistrat retrouve son havre parisien, redécoré aux goûts modernes par sa fille Ofélia ; il emploie le je, et semble être (devenu) le narrateur. Plus que jamais « métèque », il sera maintenant dépassé par le temps.

Ce récit vaut surtout pour le lyrisme baroque des descriptions, notamment du monde créole et de l’extravagance rococo en architecture.

« C'était une maison qui faisait penser à la fois au style balkanique et à celui de la rue de la Faisanderie, avec des cariatides 1900, vêtues à la Sarah Bernhardt, qui grâce à la magique résistance de leurs chapeaux garnis de plumes supportaient mieux qu'un atlante de palais berlinois, un vaste balcon-terrasse fermé par des balustres en forme d'hippocampes. Une tour-mirador-phare dont les majoliques jaspées jetaient un perpétuel éclat dominait les toits en terrasse. »

Chaque chapitre et sous-chapitre est introduit par une citation de Descartes, dont la pensée structurée s’oppose à l’exubérance tropicale.

« C'est que, selon lui, l'esprit cartésien n'étant pas notre fort (et c'est vrai : dans le Discours de la méthode on ne voit pas pousser des plantes carnivores, ni voler des toucans, ni souffler des cyclones...) nous prisons exagérément l'éloquence débordante, le pathos, la pompe du tribun toute pétrie d'emphase romantique... Légèrement froissé – notre ami ne peut s'en rendre compte – par un jugement qui blesse au vif ma conception de la nature de l'éloquence (celle-ci est pour nous d'autant plus efficace qu'elle est plus touffue, sonore, ampoulée, cicéronienne, que ses images sont plus imprévues, ses épithètes plus incisives, ses crescendos plus irrésistibles...) [… »

Avec sa profusion érudite, le baroquisme stylistique de Carpentier correspond au foisonnement de la nature, de la musique et des sons, des odeurs, de la cuisine, comme de la surabondance de l’ornementation liturgique.

« Ici en revanche, à cette heure même, les forêts vierges chevauchaient les forêts vierges, les estuaires changeaient de place, les fleuves abandonnaient leurs lits du soir au matin et empruntaient d'autres cours, tandis que vingt villes construites en un jour, passant de la cahute en pisé à la demeure de marbre, du taudis au palais, de la complainte du chanteur des rues à la voix d'Enrico Caruso, tombaient subitement en ruine, lépreuses, abandonnées dès l'instant où un gisement de salpêtre avait cessé d'intéresser le monde, où la fiente de certains oiseaux marins qui enneigeait les récifs de ses flocons laiteux, avait cessé d'être cotée en Bourse, une Bourse fiévreuse, toute bruyante d'enchères et de surenchères, parce que des chimistes allemands avaient trouvé au fond d'une éprouvette le moyen de la remplacer... »

« Car c'étaient des terres de forêts, sur des flancs de montagnes toujours enveloppées de brouillard, estompées par des brumes qui se dissipaient ici quand elles s'épaississaient plus loin, laissant s'infiltrer le soleil quelques minutes par-ci par-là, par une brèche du ciel – pour éclairer la superbe ignorée de fleurs sans nom, grimpées sur les cimes des arbres impénétrables, ou magnifier inutilement, puisque personne ne la verrait, une splendide éclosion d'orchidées sur le toit de la sylve ; terres de forêts où sur des acajous, des jucaros, des cèdres et des quebrachos, et des essences si nombreuses et si rares qu'elles prenaient en défaut les classifications traditionnelles – elles avaient déconcerté Humboldt lui-même –, tombaient des pluies telles que les hommes, devinant leur approche par une odeur venue de loin, avaient l'impression d'entrer dans une année de sept mois, comprise avec son propre cycle dans une année de douze, et qui ne connaissait que deux saisons : l'une courte, empire de la moisissure, aux gestations précipitées, et l'autre longue, pluvieuse, mère d'un ennui sans limite. Lorsque retentissait le dernier coup de tonnerre de la saison, une nouvelle vie commençait – nouvelle étape, nouveau saut en avant – dans une végétation si humide et si empêtrée en son humidité qu'elle semblait engendrée par les lagunes et les marécages de la contrée, où coassaient inlassablement les grenouilles, grouillants de crapauds, irisés par les bulles errantes de pourritures englouties... »

« Le gros bourdon de la cathédrale se mit à sonner des coups solennels et rythmés. Et comme si sur l’œuvre primitive d’un gigantesque fondeur de cloches, eût retenti un énorme marteau père de cloches-filles, de filles-cloches, répondirent les clochettes vierges, au son aigu, jamais fêlées, de l’ermitage de la Paloma, juché sur les hauteurs, aux frontières neigeuses du Volcan Tutélaire. Leurs voix furent reprises par le soprano de Saint-Vincent de Río Frío, le baryton des petites sœurs de Saint-Joseph-de- Tarbes, le registre aigu du carillon des Jésuites, le contralto de Saint-Denis, la basse profonde de Saint-Jean-de-Latran, les notes argentines du sanctuaire de la Vierge Mère. Alors éclata une fête de sons, de gammes, d’appels, de tintements, d’accords joyeux. Des sonneurs de cloches et des enfants de chœur, des séminaristes et des capucins, malins et agiles, étaient suspendus aux cordes, montaient et descendaient, les jambes écartées, gigotaient dans les airs, remontaient d’un coup de talon, pour s’élever en un va-et-vient incessant au rythme du scandale du ciel, dans le grand puits sonore des clochers. Concerto du nord au sud, symphonie d’est en ouest, enveloppant la ville dans une prodigieuse polyphonie de pendules, de battements et de percussions, tandis que les sirènes des usines, les klaxons des automobiles, les poêles frappées avec des cuillères, les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait faire du bruit, résonner, produire un vacarme assourdissant, élevait son tintamarre au-dessus des rues étroites de la vieille ville ou des nouvelles et larges avenues asphaltées. À présent les locomotives sifflaient, les voitures de pompiers hululaient, les sonneries de tramways vibraient avec une résonance de cuivre. »

« L’agent consulaire me montre à présent une curieuse collection de racines-sculptures, de sculptures-racines, de racines-formes, de racines-objets – racines baroques ou d’aspect sévère, avec leur surface polie ; compliquées, enchevêtrées, ou noblement géométriques ; dansantes, parfois, parfois statiques, ou totémiques, ou sexuelles, mi-animal, mi-théorème, jeu de nœuds, d’asymétries, tantôt vivantes, tantôt fossiles – que le yankee dit avoir recueillies au cours de ses nombreuses randonnées sur les côtes du continent. Racines arrachées à leurs sols lointains, entraînées en un flux et reflux incessant par les cours d’eau en crue ; racines sculptées par l’eau, culbutées, polies, patinées, argentées, désargentées, qui à force de tant voyager, secouées, se heurtant aux rochers, se cognant à d’autres souches charriées par les eaux, finissaient par perdre leur morphologie végétale ; détachées de l’arbre-mère, arbre généalogique, elles présentaient des rondeurs de seins, des arêtes de polyèdre, des têtes de sangliers, des faces d’idoles, des dentures, des crocs, des tentacules, des phallus, et des couronnes, elles se mariaient en d’obscènes imbrications, avant d’échouer, au terme de voyages séculaires, sur quelque plage que les cartes ignoraient. »

La satire, quoiqu’elle dépasse celle du dictateur (comme avec l'Académicien français admirateur de Gobineau), regroupe les constantes chez les tyrans : rapports ambigus avec la puissance des « Amerloques », manipulations constitutionnelles en vue de réélection, fortune bâtie sur la corruption, projets monumentaux mégalomanes (Capitole, prison modèle), éloquence oratoire, élimination physique des opposants, résidence (et soins médicaux) à l’étranger, etc.

Portrait générique du dictateur sud-américain auquel se sont adonnés plusieurs écrivains majeurs de l’Amérique latine, celui-ci est peut-être un peu plus sympathique que les autres, déchiré entre l’« ici » et le « là-bas », alternativement Paris et son pays. Passionné d’art, opéra et peinture occidentale principalement, le Premier Magistrat est fasciné par la civilisation raffinée de l’ancien monde (beaucoup d’allusions à l’univers proustien : Vinteuil, Verdurin, etc.), et curieusement cultivé pour un despote sanguinaire.

\Mots-clés : #portrait #regimeautoritaire

- le Lun 9 Oct - 16:59

- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes

- Sujet: Alejo Carpentier

- Réponses: 16

- Vues: 1728

João Guimarães Rosa

Diadorim

Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.

Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).

« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »

« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »

« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »

Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.

Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).

« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »

Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.

À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :

« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.

L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »

Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :

« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »

Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :

« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »

Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…

« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »

« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »

Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.

« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »

« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »

« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »

« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »

« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »

« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »

« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »

« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »

« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »

« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »

La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :

« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »

Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».

« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »

Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.

Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.

Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).

Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.

Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.

Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.

\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage

- le Ven 22 Sep - 13:06

- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes

- Sujet: João Guimarães Rosa

- Réponses: 26

- Vues: 1539

William Faulkner

Descends, Moïse

Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.

Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.

Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.

Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :

« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.

– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »

« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »

Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).

« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »

« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »

« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »

Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.

Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).

« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.

Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.

Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »

Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :

« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »

« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »

L’ours :

« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »

Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.

Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.

Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.

Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.

« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »

« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »

La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :

« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »

Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.

Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.

Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.

\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence

- le Mer 2 Aoû - 13:36

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: William Faulkner

- Réponses: 103

- Vues: 12198

Romain Gary

Les Mangeurs d'étoiles

« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »

Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).

« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »

Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !

Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.

« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »

« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »

La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.

« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »