La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 17:25

91 résultats trouvés pour ruralité

William Faulkner

Lumière d'août

Lena Grove, enceinte, arrive d’Alabama à Jefferson à pied, croyant y retrouver à la scierie le père de l’enfant, Lucas Burch. De cette scierie Joe Christmas et Joe Brown (Lucas Burch) sont partis, bootleggers installés près de la maison de Joanna Burden, descendante d’une famille yankee abolitionniste. Lena ne trouve là que Byron Bunch, qu’elle pensait être son promis, et qui tombe amoureux d’elle ; dans le même temps, un incendie ravage la maison Burden : voilà comment Faulkner noue adroitement les destins.

Byron est la seule personne en contact avec le révérend Gail Hightower, presbytérien devenu un paria à cause du scandale de sa femme adultère et suicidée (et de sa fascination pour son grand-père confédéré mort à la guerre). Byron est aussi la voix de remarquables observations :

« L'homme sait si peu de chose sur son prochain. À nos yeux, hommes et femmes agissent toujours pour les mêmes motifs qui nous pousseraient nous-mêmes si nous étions assez fous pour agir comme eux. »

« Car la ville croyait que les dames savaient la vérité, car elle croyait aussi que, si les femmes coupables peuvent se laisser tromper en matière de péché, parce qu'elles passent une partie de leur temps à s'efforcer de n'être pas suspectes, les honnêtes femmes, au contraire, ne peuvent pas se tromper, car, étant honnêtes elles-mêmes, elles n'ont pas à s'inquiéter de leur propre honnêteté ni de celle des autres et, par suite, elles ont tout le temps de flairer le péché. C'est pourquoi, pensait-on, le bien peut les tromper presque toujours en leur faisant croire qu'il est le mal, mais le mal lui-même ne peut point les tromper. […]

Et la ville regretta alors d'être satisfaite, de même que les gens plaignent parfois ceux qu'ils ont forcé à faire ce qu'ils voulaient. »

« Mais, maintenant, je comprends la raison, pense Byron. C'est parce qu'un homme craint davantage ce qui pourrait lui arriver que les ennuis qu'il a déjà soufferts. Il se cramponne aux ennuis qu'il a déjà soufferts plutôt que de risquer un changement. Oui. Un homme parlera de son désir d'échapper aux vivants. Mais, ce sont les morts qui sont dangereux. C'est aux morts qu'il ne peut échapper, aux morts qui gisent tranquilles quelque part et n'essaient pas de le retenir. »

Brown dénonce Christmas : il a du sang noir, et c’est lui qui tua Miss Burden, avec qui il couchait.

On suit ensuite Christmas, avant le drame :

« Puis il se reconnut. Il ne s'était pas aperçu que la rue s'était mise à descendre et, brusquement, il se trouva dans Freedman Town, enveloppé par les odeurs d'été, les voix d'été de nègres invisibles. Elles semblaient l'enserrer comme des voix sans corps, chuchotant, parlant, riant dans un langage qui n'était pas le sien. Comme du fond noir d'un puits, il se vit enserré par des silhouettes de cases, vagues, éclairées au pétrole. Les réverbères eux-mêmes semblaient s'être espacés comme si la vie noire, le souffle noir composaient la substance respirable, de sorte que, non seulement les voix, mais les corps animés, la lumière elle-même semblaient s'être fluidifiés, agrégés lentement, particule par particule, avec la nuit maintenant pondérable, inséparable et une.

Immobile, debout, haletant, il regardait de tous côtés. Grâce à la lueur vague et fumeuse des lampes à pétrole, les cases, autour de lui, se détachaient sur les ténèbres. De tous côtés, même en lui-même, murmuraient les voix incorporelles, fécondes et moelleuses des femmes noires. C'était comme si lui-même et toute la vie mâle autour de lui étaient rentrés dans les ténèbres chaudes, les ténèbres humides de la Femelle originelle. […]

Il pouvait voir la rue par laquelle il était venu, et l'autre rue, celle qui l'avait presque trahi, et, plus loin, à angle droit, le rempart lointain et brillant de la ville elle-même, et, dans l'intervalle angulaire, le creux noir d'où il avait fui, le cœur battant et les lèvres en feu. Aucune lumière n'en venait, nul souffle, nulle odeur. Le creux était là, tout simplement, noir, impénétrable dans sa guirlande frissonnante de lumières d'août. On aurait pu prendre ce trou pour la carrière originelle, l'abîme même du néant. […]

Cependant, son sang se mit de nouveau à parler, parler. Il marchait vite, sur le même rythme. Avant même qu'ils se fussent détachés vaguement sur la poussière mourante, il semblait avoir compris que le groupe était formé de nègres, bien qu'il n'ait pu les distinguer ni les entendre. Ils étaient cinq ou six, égaillés et pourtant plus ou moins deux par deux ; et, de nouveau, dominant le bruit de son propre sang, il perçut le chaud murmure de voix féminines. »

Puis c’est l’enfance de Christmas qui est déroulée, de l’orphelinat pour enfants trouvés à la famille d’adoption, un presbytérien fort strict et rigide ; sa femme est bonne pour lui, mais il s’en défie. Puis c’est Bobbie, la serveuse avec qui il a une liaison, qui s’avère être une prostituée qui part lorsqu’il assomme son père adoptif et vole l’argent de sa mère adoptive ; il part à son tour pendant quinze ans, fuyant son sang noir, jusqu’à sa liaison ambigüe, une sorte de duel, avec Miss Burden. Celle-ci a un lourd passé (son grand-père et son demi-frère furent tué par le colonel Sartoris, esclavagiste), où la religion pèse aussi.

« De tout temps j'avais vu, j'avais connu des nègres. Pour moi, ils étaient quelque chose comme la pluie, les meubles, la nourriture, le sommeil. Mais, après cela, il me sembla les voir pour la première fois, non comme des gens, mais comme une chose, une ombre, dans laquelle je vivais, dans laquelle nous vivions, nous, les blancs, et tout le monde. Je pensais à tous les enfants qui venaient au monde, enfants blancs, menacés par cette ombre noire avant même qu'ils aient commencé à respirer. Et il me semblait voir l'ombre noire prendre la forme d'une croix. Et il me semblait voir les bébés des blancs lutter, avant même d'avoir pu respirer, lutter pour échapper à l'ombre qui était non seulement sur eux, mais sous eux, étendue comme l'étaient leurs bras, comme s'ils étaient cloués à la croix. Je voyais tous les petits enfants de ce monde, même ceux qui n'étaient pas encore nés, en longue file, les bras ouverts sur les croix noires. Je ne pouvais dire alors si je les voyais ou si je les rêvais, mais cela me terrifiait. Je criais la nuit. Je finis par le dire, par essayer de le dire à mon père. Je voulais lui dire que je mourrais si je ne pouvais échapper, sortir de dessous cette ombre. "C'est impossible, dit-il. Il faut lutter, s'élever. Mais tu ne peux t'élever qu'en élevant l'ombre avec toi. Et tu ne pourras jamais l'élever à ton niveau. Je vois cela maintenant. Je ne l'avais pas vu avant de venir ici. Mais, échapper, tu ne le pourras pas. La malédiction de la race noire vient de Dieu. Mais la malédiction de la race blanche c'est le noir qui, éternellement, sera l'élu de Dieu parce qu'un jour II l'a maudit." »

Beaucoup de phrases attribuées à Christmas peuvent, sorties de leur contexte, induire en erreur sur ce que pense profondément ou pas l’auteur (et même le personnage).

« Il savait par expérience que, faute d'un autre homme, les femmes finissent toujours par revenir. »

« Car Christmas savait qu'entre les mains d'un homme judicieux, un lâche peut, dans les limites de ses facultés, rendre parfois des services appréciables à tous, sauf à lui-même. »

Faulkner était-il misogyne, raciste ? Pas plus que misanthrope, et cette question me paraît susciter un mauvais débat (je n’ai pas vu de conviction énoncée en tant que telle chez lui). Les personnalités dépeintes sont assez particulières et fantasmagoriques, tout en étant frappantes, pour ne pas porter un message univoque et être incontestablement typifiées. Miss Burden et Christmas forment de grandes figures de caractère, où la psychologie et les convictions n’expliquent pas leur démesure. Leurs fanatisme, orgueil, perversité, violence, folie, fatalité, malédiction, sont shakespeariens, dostoïevskiens aussi. Leurs tares sont héréditaires, même semble-t-il le péché et la bigoterie puritaine.

Miss Burden se prétend enceinte, puis veut persuader Christmas de se consacrer aux noirs, de la remplacer auprès d’eux. Il l’égorge avec son rasoir, son seul bagage comme il s’enfuit. Entretemps, Byron a installé Lena dans sa case. Brown se démène afin de toucher la prime pour l’arrestation de son ancien compagnon.

Les vieux Hines vivent à Mottstown ; lui est un fanatique batailleur et un peu fou qui prêche aux noirs la supériorité blanche, et veut lyncher le « nègre blanc » qu’on vient d’arrêter.

« Du reste, ce qu'elle [la ville de Mottstown] pardonnait n'était peut-être pas le dévouement de l'homme au salut des noirs, mais l'ignorance publique du fait qu'il recevait la charité de la main des nègres, car une des plus heureuses facultés de l'esprit est de pouvoir rejeter ce que la conscience refuse d'assimiler.

Ainsi, pendant vingt-cinq ans, le vieux couple avait semblé n'avoir aucun moyen de subsistance. La ville fermait son œil collectif sur les négresses, leurs plats et leurs casseroles couvertes, d'autant plus que, vraisemblablement, beaucoup de ces plats et de ces casseroles arrivaient intacts des cuisines blanches où ces femmes étaient cuisinières. Peut-être était-ce là une partie de ce que l'esprit rejetait. Bref, la ville ne regardait pas, et il y avait vingt-cinq ans que tous les deux vivaient dans l'eau dormante de leur isolement solitaire, comme s'ils avaient été deux bisons musqués du Pôle Nord ou deux animaux égarés, restes attardés, antérieurs à la période glaciaire. »

Hightower revit l’office du dimanche soir :

« Les ondes de l'orgue s'élèvent, riches, sonores dans la nuit d'été. Dans l'entrelacs de leurs sonorités, il y a quelque chose d'abject et de sublime, comme si les voix elles-mêmes, libérées, prenaient la forme, l'attitude de crucifixions extatiques, solennelles et profondes, à mesure que s'enflent les crescendos. Et pourtant, même alors, la musique, comme toute musique protestante, garde toujours quelque chose de sévère, d'implacable, de déterminé. Les ondes sonores, avec moins de passion que d'immolation, demandent, implorent le refus de l'amour, le refus de la vie, les défendent aux autres, réclament la mort, comme si la mort était le plus grand des bienfaits. On eût dit que, ayant été façonnés par cela même que la musique louait et symbolisait, ceux qui l'acceptaient et en chantaient la louange, se servaient de cette louange elle-même pour se venger sur ce qui les avait fait ce qu'ils étaient. En écoutant, il lui semble percevoir l'apothéose de sa propre histoire, de son propre pays, de son propre sang : ces gens dont il est issu et parmi lesquels il vit et qui ne peuvent jamais goûter un plaisir ou souffrir une catastrophe, ni les éviter non plus, sans se mettre à en discuter. Plaisir, extase, ils semblent incapables de supporter cela. Pour s'en évader, ils ne connaissent que la violence, l'ivresse, les batailles, la prière. De même pour les catastrophes : une violence identique, et apparemment inévitable. Et, dans ces conditions, pourquoi leur religion ne les pousserait-elle pas à se crucifier eux-mêmes, à se crucifier mutuellement ? pense-t-il. »

Byron lui amène les Hines, qui sont les grands-parents de Christmas : lui a tué le prétendu Mexicain qui a engrossé sa fille, qu’il a laissé mourir en couches, puis, instrument choisi par Dieu, a surveillé pendant des années l’enfant de « l'abomination divine de la chair de femme ». Hightower refuse de prétendre que Christmas était chez lui lors du meurtre. C’est lui qui assiste Lena lorsqu’elle accouche.

Brown-Burch, un de ces exécrables personnages dont Faulkner a le secret (stupide, cupide, menteur, lâche, prétentieux) s’enfuit lorsqu’il est confronté à Lena et son fils.

Déchiré entre son sang noir et son sang blanc, Christmas tente de s’enfuir.

« Mais son sang ne voulait pas se taire, ne voulait pas être sauvé. Il ne voulait ni l'un ni l'autre, ni laisser le corps se sauver lui-même. »

Réfugié chez Hightower, il est abattu par Percy Grimm, un jeune patriote suprémaciste qui l’émascule. Percy avait organisé une milice pour faire respecter la loi, mais un « Joueur » l’a manipulé (le diable, ou Dieu ?)

Comme à chaque coucher de soleil, Hightower revoit sa vie marquée par le racisme, la guerre, la foi, d’échec, son grand-père abattu alors qu’il volait des poules après un combat, sa fascination pour Jefferson, son sentiment de culpabilité.

« Déjà, voici qu'il peut sentir que les instants vont entrer en contact : celui qui résume toute sa vie, qui se renouvelle chaque jour entre le crépuscule et la nuit noire, et la minute en suspens d'où va maintenant sortir le bientôt. »

Un homme raconte à sa femme comment il prit en auto-stop Lena et Byron partis à la recherche de Brown – mais peut-être Lena est-elle proche d’accepter la proposition de mariage de Byron.

On trouve sur Wikipédia un article détaillé sur ce roman riche en action, rebondissements et surprises ; le résumé n’est pas exempt d’erreurs, mais le livre aussi : de menues variations dans les détails rapportés semblent rendre le flou des témoignages, ce qui doit avoir été voulu par Faulkner quand on mesure sa cohérence structurale.

Langages parlés, narrativité, allusions symboliques (au moins deux Joseph (Joe), mais un seul Christ ?), dimensions existentielle et destinale : un chef-d’œuvre de plus, que seul Faulkner pouvait nouer ainsi.

\Mots-clés : #culpabilité #discrimination #esclavage #racisme #religion #ruralité #segregation #violence

- le Lun 8 Avr - 12:14

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: William Faulkner

- Réponses: 103

- Vues: 12105

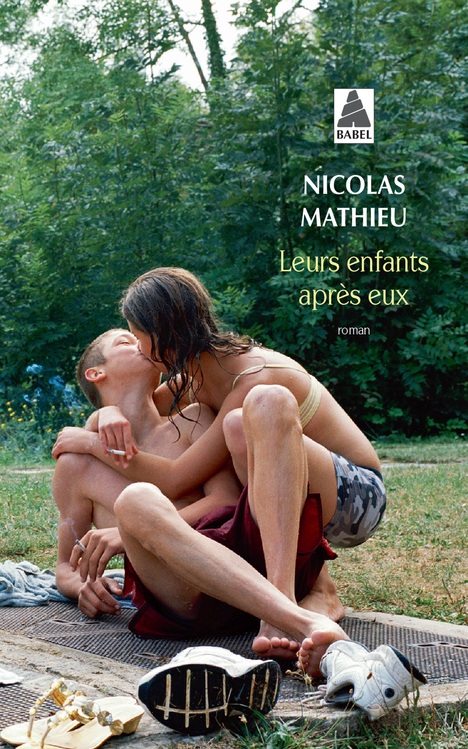

Nicolas Mathieu

Leurs enfants après eux

Lecture d'abord assez ennuyeuse, congrue à son sujet (donc c’est plutôt positif comme constat). C’est minable, les gens, les choses, l’époque : industrialisation puis désindustrialisation, et ce que ça donne socialement ; l’enfance, l’adolescence : c’est pas Bosco, pas celle dont curieusement les adultes disent se souvenir, mais la vraie, ce vaste ennui des jeunes tordus par les hormones de croissance, et leurs parents avant eux. « Le plus beau cul d’Heillange », qui mène Hélène à son fils Anthony, le personnage principal (suivi de quatorze à vingt ans). Et c’est finalement un panorama français (daté d’un quart de siècle), qui ne peut être réjouissant.

« Il sentit s’abattre sur lui ce malaise flou, encore une fois, l’envie de rien, le sentiment que ça ne finirait jamais, la sujétion, l’enfance, les comptes à rendre. Par moments, il se sentait tellement mal qu’il lui venait des idées expéditives. Dans les films, les gens avaient des têtes symétriques, des fringues à leur taille, des moyens de locomotion bien souvent. Lui se contentait de vivre par défaut, nul au bahut, piéton, infoutu de se sortir une meuf, même pas capable d’aller bien. »

(J’ai conservé des extraits qu’ArenSor avait déjà cités.)

« Il n’y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des popcorn devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut, il y avait le rythme des cours, les copains, tout s’enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale advenant quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant, ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. »

Patrick est le père d’Anthony, et ici occasion d’analyse sociétale du changement des valeurs :

« Depuis, Patrick entretenait avec ce couvre-chef des relations d’opérette. Il le portait, se croyait observé, le piétinait, l’oubliait dans son C15, le perdait régulièrement. Au volant, sur un site, au bistrot, au bureau, au garage, il se posait cette question : devait-il porter sa casquette ? Autrefois, les mecs n’avaient pas besoin de se déguiser. Ou alors les liftiers, les portiers, les domestiques. Voilà que tout le monde se retrouvait plus ou moins larbin, à présent. La silicose et le coup de grisou ne faisaient plus partie des risques du métier. On mourait maintenant à feu doux, d’humiliation, de servitudes minuscules, d’être mesquinement surveillé à chaque stade de sa journée ; et de l’amiante aussi. Depuis que les usines avaient mis la clef sous la porte, les travailleurs n’étaient plus que du confetti. Foin des masses et des collectifs. L’heure, désormais, était à l’individu, à l’intérimaire, à l’isolat. Et toutes ces miettes d’emplois satellitaient sans fin dans le grand vide du travail où se multipliaient une ribambelle d’espaces divisés, plastiques et transparents : bulles, box, cloisons, vitrophanies.

Là-dedans, la climatisation tempérait les humeurs. Bippers et téléphones éloignaient les comparses, réfrigéraient les liens. Des solidarités centenaires se dissolvaient dans le grand bain des forces concurrentielles. Partout, de nouveaux petits jobs ingrats, mal payés, de courbettes et d’acquiescement, se substituaient aux éreintements partagés d’autrefois. Les productions ne faisaient plus sens. On parlait de relationnel, de qualité de service, de stratégie de com, de satisfaction client. Tout était devenu petit, isolé, nébuleux, pédé dans l’âme. Patrick ne comprenait pas ce monde sans copain, ni cette discipline qui s’était étendue des gestes aux mots, des corps aux âmes. On n’attendait plus seulement de vous une disponibilité ponctuelle, une force de travail monnayable. Il fallait désormais y croire, répercuter partout un esprit, employer un vocabulaire estampillé, venu d’en haut, tournant à vide, et qui avait cet effet stupéfiant de rendre les résistances illégales et vos intérêts indéfendables. Il fallait porter une casquette. »

Les personnages féminins sont de même approfondis :

« Depuis le temps qu’elle trompait son attente, se préparait. Ainsi, ces derniers jours, elle avait pris soin d’ingurgiter ses deux bouteilles de Contrex quotidiennes. Elle s’était mise au soleil, mais pas trop, une heure maxi, se nappant avec patience, couche après couche, jusqu’à obtenir le rendu parfait, un hâle savant, onctueux, une peau en or et de jolies marques claires qui dessinaient sur sa nudité le souvenir de son maillot deux pièces. Au saut du lit, elle montait sur la balance avec une inquiétude sourde. Elle était gourmande, fêtarde. Elle aimait se coucher tard et avait tendance à picoler pas mal. Alors elle s’était surveillée au gramme près, mesurant son sommeil, ce qu’elle mangeait, faisant mais alors extrêmement gaffe à ce corps qui selon les moments, la lumière, les fatigues et les rations de nourriture connaissait d’extraordinaires mues. Elle avait poli ses ongles, maquillé ses yeux, prodigué à ses cheveux un shampoing aux algues, un autre aux œufs. Elle avait fait un peeling et s’était frottée sous la douche avec du marc de café. Elle avait confié ses jambes et son sexe à l’esthéticienne. Elle était ravie, appétissante, millimétrée. Elle portait un débardeur tout neuf, un truc Petit Bateau à rayures. »

Les clés de la réussite sociale n’ont finalement guère changé de mains…

« Les décideurs authentiques passaient par des classes préparatoires et des écoles réservées. La société tamisait ainsi ses enfants dès l’école primaire pour choisir ses meilleurs sujets, les mieux capables de faire renfort à l’état des choses. De cet orpaillage systématique, il résultait un prodigieux étayage des puissances en place. Chaque génération apportait son lot de bonnes têtes, vite convaincues, dûment récompensées, qui venaient conforter les héritages, vivifier les dynasties, consolider l’architecture monstre de la pyramide hexagonale. Le “mérite” ne s’opposait finalement pas aux lois de la naissance et du sang, comme l’avaient rêvé des juristes, des penseurs, les diables de 89, ou les hussards noirs de la République. Il recouvrait en fait une immense opération de tri, une extraordinaire puissance d’agglomération, un projet de replâtrage continuel des hiérarchies en place. C’était bien fichu. »

… même si certains parviennent à prendre l’ascenseur social.

« Car ces pères restaient suspendus, entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Leurs fils en concevaient un incurable dépit. Dès lors, pour eux, bien bosser à l’école, réussir, faire carrière, jouer le jeu, devenait presque impossible. Dans ce pays qui traitait leur famille comme un fait de société, le moindre mouvement de bonne volonté ressemblait à un fait de collaboration.

Cela dit, Hacine avait aussi plein d’anciens copains de classe qui se trouvaient en BTS, faisaient une fac de socio, de la mécanique, Tech de co ou même médecine. Finalement, il était difficile de faire la part des circonstances, des paresses personnelles et de l’oppression générale. Pour sa part, il était tenté de privilégier les explications qui le dédouanaient et justifiaient les libertés qu’il prenait avec la loi. »

Les classes moyennes, pourtant financièrement précaires, alimentent allègrement la société de consommation :

« Avec Coralie, ils s’étaient d’ailleurs rendus chez Mr Bricolage et Leroy Merlin, mais ils étaient chaque fois rentrés bredouilles. Hacine n’y connaissait rien en bricolage, et il avait peur de se faire arnaquer, ça le rendait méfiant, il refusait de parler aux vendeurs. Heureusement, il y avait juste à côté d’autres enseignes pour acheter de la déco, des vêtements, des jeux vidéo, du matos hi-fi, du mobilier exotique et puis manger un morceau. C’était la beauté de ces zones commerciales du pourtour, qui permettaient de dériver des journées entières, sans se poser de question, en claquant du blé qu’on n’avait pas, pour s’égayer la vie. À la fin, ils étaient même allés chez King Jouet et avaient parcouru les allées, un sourire aux lèvres, en pensant à tout le plaisir qu’ils auraient eu étant gosses, s’ils avaient pu s’offrir tout ça. Résultat, l’appart était rempli de bougies, de loupiotes en plastique, de plaids en laine polaire, de bibelots d’inspiration bouddhique. Coralie avait également craqué pour deux fauteuils en rotin garnis de coussins blancs. Avec le yucca et les plantes vertes dans les coins, c’est vrai que l’ensemble avait pris un certain cachet. Ce serait encore mieux quand Hacine se serait décidé à planter un clou pour accrocher la photo du Brooklyn Bridge qui attendait au pied du mur. »

Culmination avec la fresque du 14 juillet :

« Ils étaient donc là, peut-être pas tous, mais nombreux, les Français.

Des vieux, des chômeurs, des huiles, des jeunes en mob, et les Arabes de la ZUP, les électeurs déçus et les familles monoparentales, les poussettes et les propriétaires de Renault Espace, les commerçants et les cadres en Lacoste, les derniers ouvriers, les vendeurs de frites, les bombasses en short, les gominés, et venus de plus loin, les rustiques, les grosses têtes, et bien sûr quelques bidasses pour faire bonne mesure. »

C’est la ruralité, alors il faut deux ou quatre roues pour se déplacer, pas seulement pour la frime.

Il y a plusieurs incohérences ou erreurs, qu’une relecture sérieuse aurait corrigé.

Le suspense est habilement entretenu dans le déroulement de ces quelques vies caractéristiques, avec pour ressort les rapports tendus d’Anthony et Hacine.

Après une première partie plutôt rebutante, je me félicite d’avoir poursuivi l’effort de lecture de ce roman en fait très consistant, qui traite de la jeunesse, de la désindustrialisation, de l’immigration, des « cassos », des drogues et de la délinquance en notre pays (principalement les années 1990). Plus proche de l’observation sociologique (avec effectivement les pertinentes « analyses récapitulatives » évoquées par Topocl ; j’ai aussi pensé à Daewoo, de François Bon) que de l’"ouvrage d'imagination", il a quand même obtenu le prix Goncourt. Ce dernier peut se révéler décevant, mais a permis cette fois de faire valoir un romancier contemporain qui mérite d’être lu.

\Mots-clés : #immigration #lieu #mondedutravail #relationdecouple #relationenfantparent #ruralité #sexualité #xxesiecle

- le Jeu 4 Avr - 12:23

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Nicolas Mathieu

- Réponses: 35

- Vues: 1575

Pierre Bergounioux

Carnet de notes 1980-1990

Journal commencé à la trentaine, où Bergounioux note pour s’en souvenir les faits saillants de sa vie quotidienne (y compris la météo, à laquelle il est très sensible, étant plus rural qu’urbain) entre la Corrèze et la région parisienne, minéralogie, entomologie, pêche (à la truite), peinture, modelage, travail du bois puis de la ferraille, piano, archéologie préhistorique, descriptions (paysages, oiseaux), rêves nocturnes, ennuis de santé (lui et ses proches), famille et amis, son travail d’enseignant, et surtout ses copieuses lectures (et sa bibliophilie !), ses études qu’il prolonge ainsi, et ses souvenirs d’enfance (sa « vie antérieure », jusque dix-sept ans).

« Sur les zinnias voletaient Flambés et Machaons, ainsi que l’insaisissable Morosphinx. Jamais il ne se posait. Il oscillait dans l’air au-dessus du calice des fleurs, dans lequel il plongeait sa longue et fine trompe noire. Je n’ai jamais réussi, alors, à m’en emparer. J’en étais venu à le regarder comme une créature des rêves. Je percevais avec perplexité, avec dépit, l’existence de deux ordres, l’un que nos désirs édifient spontanément, l’autre, décevant, des choses effectivement accessibles, et l’impossibilité de franchir sans dommage ni perte la frontière. Est-ce que je m’en suis ouvert à quelqu’un ? Ai-je demandé des éclaircissements à ce sujet ? Peut-être. Papa aime à répéter, sardoniquement, que je fatiguais déjà tout le monde de questions. Mais je ne garde pas souvenir d’avoir obtenu la réponse. »

« Laver, nourrir, habiller les petits nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme pèse sur l’âge intermédiaire où nous sommes entrés, entre la dépendance à laquelle on est réduit, quand on commence, et celle où l’on va retomber avant de finir. »

« Ensuite, je peins – approches de la ville, avec, au premier plan, un canal, puis, sans l’avoir voulu, la façade de quelque château, flanqué de masures. À l’origine, c’était un pont sur l’eau à quoi j’ai fait faire un quart de tour. Quelque chose est apparu. Je ne parviens jamais de façon concertée à un résultat. Ce qui résulte d’un dessein arrêté est d’une banalité sans remède. C’est dans un angle mort, une dimension négligée, d’abord, d’un geste involontaire, que naissent la demeure des songes, la rive inconnue, la fête mystérieuse. »

« Toujours des soulèvements d’inquiétude, des éclairs d’angoisse, la crainte soudaine, panique, que le sursis qui me tient lieu de vie va prendre fin, que l’heure a sonné. Et ma réaction immédiate, indignée : qu’il est bien tôt, que j’ai beaucoup à faire, encore, qu’il me reste à connaître, à expérimenter, à aimer. »

« Tenté, au retour, de faire des essais de drapé avec du plâtre coulé dans un sac poubelle. J’avais été frappé, en avril, lors de la construction de la terrasse, des plis et volutes du ciment tombé, frais, dans la toile plastique froissée. Le résultat est décevant. Comment pourrait-il en aller autrement, au premier essai ? Et puis il faut que je revienne à ma lecture. Si j’excepte cette occupation dévorante, infinie, j’aurais bâclé ma vie, désireux que j’étais de répondre à l’appel de mille choses et conscient, tragiquement, qu’elle est trop brève pour pouvoir m’attarder plus qu’un court instant auprès de chacune d’elles. Comment étudier, pêcher, traquer les bêtes, chercher les pierres, les fossiles, peindre, modeler, menuiser, fondre, forger, rêver, respirer, regarder de tous ses yeux, être époux et père, professeur, fils et camarade, apprendre, avancer, ne pas oublier, ne jamais céder quand je suis sous la menace chronique d’être pris à la gorge sans rémission ? »

Début 1983, Bergounioux commence à écrire de la littérature.

« Malgré la fatigue, je reprends mon récit au commencement. J’essaie de le purger des approximations, des gaucheries. Je fais des phrases trop longues. C’est un de mes vices. Je me crois tenu, par mimétisme, d’envelopper une chose dans une seule et unique coulée syntaxique alors que, justement, le registre symbolique est autonome, relativement. »

Sa vie est partagée entre deux pôles, le travail dans l’Île-de-France, la nature pendant les vacances scolaires dans le Midi – et aussi le travail professionnel versus son « bureau » où il s’échine.

Ses phares sont Flaubert, Faulkner, Beckett, mais pas les seuls auteurs appréciés.

« Je lis les Chroniques italiennes de Stendhal avec un grand bonheur. Mais il a un âcre revers. Tout ce que je pourrais écrire s’en trouve terni. »

« Ensuite, j’extrais mes dernières lectures. Mais j’ai peu de preuves à présenter au tribunal qui siège en moi et me somme, le soir, d’expliquer, si je peux, ce que j’ai fait de ma journée. »

« Dans la même nuit, nous avons brisé le sortilège qui nous condamne à l’exil aux portes de Paris, traversé quatre cents kilomètres de ténèbres et de pluie, atteint le seuil de la seule existence que je sache, du seul monde qui lui fasse écho. »

« Je ne saurais lire puisque je suis parmi les choses. »

« Je regarde une émission de la série Histoires naturelles consacrée à la pêche au sandre. Les images du bord de l’eau, la lente marche du fleuve m’exaltent et m’accablent. J’aurais pu, moi aussi, passer des jours sur la rivière, dans l’oubli miséricordieux de tout. J’ai connu ce bonheur sans soupçonner qu’il me serait retiré bientôt. J’ai eu de ces heures, sur la Dordogne, et puis j’ai découvert, à dix-sept ans, qu’il semblait permis de comprendre ce qui nous arrivait, que cela se pouvait, et j’ai cessé de vivre. »

« J’esquisse un plan, jette, dirait-on, des grains de sable dans le vide, autour desquels pourraient se former des concrétions. Il me manque toujours l’arête. Je m’en remets sur l’avancée d’apporter ses propres rails, d’engendrer sa substance. Les mots, en revanche, tombent d’eux-mêmes, épousent la vision. »

« Je n’ai toujours pas pris mon parti de ne plus m’appartenir. »

« Paris excède la mesure de l’homme, la mienne, du moins. »

« La question est de savoir s’il est préférable de vivre ou de se retirer de la vie pour tenter d’y comprendre quelque chose, qui est encore une façon de vivre, mais combien désolée, amère, celle-ci. »

« Et comme je travaille de mes mains, et que je suis ici [les Bordes, en Corrèze], mes vieux compagnons, le noir souci, la contrariété, le désespoir chronique m’ont oublié. »

« Je songe aux profonds échos que la disparition de Mamie a soulevés, aux grandes profondeurs cachées sous la chatoyante et fragile surface des jours. J’y pensais, hier matin, dans la nuit noire, quand tout dormait, et j’y pense encore. Et c’est cela, peut-être, qu’il faudrait essayer de porter au jour. C’est le moment. Les figures tutélaires de mon enfance s’en vont, sans avoir seulement soupçonné, je suppose, ce qui s’est passé et les concernait, pourtant, au suprême degré. J’ai atteint l’âge où l’on peut tenter de comprendre, de porter dans l’ordre second, distinct, de l’écrit ce qu’on a confusément senti : la vie saisie à des moments successifs qui s’éclairent l’un l’autre, à l’occasion de ces subites et brutales retrouvailles que les naissances, les décès, surtout les décès, provoquent de loin en loin, les grandes permanences et le changement, l’œuvre fatidique, effrayante du temps. »

« Je reste un très long moment à me demander si j’ai bien de quoi remplir six autres chapitres, songe à croiser les voix, donc à modifier le poids, l’importance, le sens des choses qui commandent, à leur insu, parfois, mais parfois en conscience, les agissements des générations successives, la destinée unique, reprise par trois fois, de l’individu générique, supra-individuel auquel, sous le rapport de la longue durée, s’apparente celui, périssable, en qui nous consistons. »

« C’est à la faveur de ces instants limitrophes que m’apparaissent la hâte folle, la fureur concentrée qui m’emportent depuis ma dix-septième année et m’arrachent aux instants, aux lieux, aux êtres parmi lesquels nous aurons vécu, respiré. Toujours hors de moi, la tête ailleurs, l’esprit occupé de choses qui ne sont que dans les livres, ou alors du passé ou encore des éventualités redoutables, sans doute insurmontables, qui peuplent l’avenir. Et le seul bien véritable, le présent, ses authentiques et charmants habitants, je n’en aurai pas connu le goût, la douceur, la simple réalité. »

Bergounioux s’acharne, se force à écrire chaque jour – quand il en a le loisir.

« Je lance lessive sur lessive, range tout ce qui traîne partout, descends faire quelques achats, conduis Jean à sa dernière leçon de piano de l’année. Comment travailler ? Il ne me semble pas tant faire ce qu’il paraît, les courses, de la cuisine, prendre soin des petits, enseigner, etc. que combattre l’envahissement chronique de la vie, du métier, du chagrin, de tout, afin d’avoir un peu de temps pour la table de travail, méditer, endurer les affres sans nom de la réflexion, de l’explicitation. C’est un souci de chaque instant, une hantise vieille de vingt-deux ans et qui me ronge comme au premier jour. »

« Enfoncé dans la tâche d’écrire dont j’ai retrouvé, reconnu la rudesse, l’âpreté, le tempo – la facilité toute relative du matin, les lenteurs et les pesanteurs de l’après-midi, l’hébétude où je finis. C’est d’entrée de jeu qu’il faut emporter le morceau, arracher au vide rebelle, à l’opposition de la vie au retour réflexif, le sens de ce qui a eu lieu, le chiffre des heures passées. La violence du geste inaugural, et en vérité de cette occupation contre nature, dépasse de beaucoup celle que je mobilise, à l’atelier, contre les bois durs, l’acier. Que je relâche si peu que ce soit la pression à laquelle il faut soumettre la vapeur du souvenir, l’impalpable matière de la pensée, et la plume cesse de courir, le fil rompt. Je réussis à couvrir la deuxième page vers trois heures de l’après-midi après avoir douté, à chaque mot, d’extorquer le suivant, et un autre, encore, à l’inexpiable ennemi. C’est pur hasard, me semble-t-il, s’il a cédé. L’espoir s’est évanoui. On recommence, pourtant, puisque là est le chemin, et c’est ainsi qu’un autre terme vient, qu’on s’empresse, incrédule, d’ajouter au précédent. Et c’est à ce régime que je vais me trouver réduit pour des mois. »

« Je ne suis pas encore sorti de la voiture qu’un type à l’air malheureux, misérable, vient me demander une pièce. Il se passe des choses graves, que les rues soient pleines de gens qui mendient, qu’on soit partout et continuellement sollicité. »

« Les petits qui tournicotent sans rien faire m’irritent beaucoup. Mais c’est – j’essaie de me le rappeler – le privilège de l’âge où ils sont encore de n’avoir pas à compter, de dilapider les heures, les jours en petit nombre qui nous sont alloués. J’en ai usé, moi aussi, à leur âge, en très grand seigneur avant de me faire épicier. »

« Je me lève à six heures. Il s’agit de mordre sur le nouveau chapitre. Les premières lignes me coûtent mille maux. Je passe par toutes les couleurs de la désespérance. Partout, la muraille ou le puits, comme dans le conte d’Edgar Poe. Il doit être neuf heures lorsque les premiers mots apparaissent sur la page. Les mots d’Helvétius sur le malheur d’être et la fatigue de penser me reviennent. Dans l’intervalle, un jour clair et tiède s’est levé. C’est l’été de la Saint-Martin. Je m’acharne, gagne deux mots, trois autres un peu plus tard. À midi, j’aurai progressé d’une page. »

« La difficulté d’écrire se dresse, intacte, malgré les années. Je devine le grouillement obscur des possibles, l’enchevêtrement des thèmes, la confusion première, foncière, peut-être définitive de l’esprit aussi longtemps qu’il n’a pas fait retour sur lui-même, passé outre à l’interdit qui lui défend de se connaître, de porter en lui-même ordre et clarté. »

« Je lis La Psychologie des sentiments de Th. Ribot. Ce qu’il dit du sentiment esthétique est étrangement conforme à ce que j’ai toujours éprouvé, sous ce chef : un besoin aussi impérieux que la soif et la faim, plus impérieux, en vérité, plus violent, ab origine. »

« Je reprendrai plus tard la fin, qui est très insatisfaisante. Je reviens au début pour la première passe de rabotage. Il est deux heures et demie de l’après-midi lorsque j’ai grossièrement élagué le premier chapitre. La dialectique abstruse du deuxième m’arrête net et j’ai un accès de détresse. Jamais je ne serai content. Toujours mon esprit revient buter sur son insuffisance essentielle, son incurable infirmité. »

C’est une figure opiniâtre qui se dégage de ce journal, avec en filigrane un grand élan vers l’authenticité.

J’ai lu avec plaisir ces carnets, comme une histoire, tant le propos est bien énoncé, l’écriture agréable, la syntaxe soignée et riche le vocabulaire. Bien sûr cette lecture est laborieuse, puisqu’il s’agit d’un journal, donc non structuré, où abondent les récurrences des évocations de peines diverses ; mais les préoccupations de Bergounioux, les soucis qu’il consigne plus volontiers que les satisfactions, recoupent souvent les nôtres.

\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #ecriture #education #enfance #famille #journal #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #urbanité #viequotidienne #xxesiecle

- le Jeu 14 Mar - 11:20

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Pierre Bergounioux

- Réponses: 40

- Vues: 4313

Pete Fromm

Lucy in the Sky

Chuck, le père de Lucy, est bûcheron et repart de nouveau.

« S’il existait un État plus pauvre que le Montana, j’imagine qu’on y habiterait. Il suit les arbres, c’est tout. »

Lucy, "garçon manqué" de quatorze ans, découvre peu à peu l’amour avec son ami Kenny, et s’aperçoit que le couple fusionnel et plein d’humour de ses parents n’est pas si heureux et stable : sa mère, Mame, travaille à l’insu de son mari, et découche. Lorsque ce dernier est là, c’est un jaloux, qui devient vite violent ; lorsqu’il s’en va, une certaine entente s’établit entre mère et fille (surtout lorsque Tim vient s’ajouter à Kenny, rapprochant le scénario de leurs vies). L’éveil de Lucy à l’amour commence par l’ambivalence du dégoût et de l’irrésistible, d’ailleurs caractéristique de son ressenti tout au long des deux années où on la suivra : contradictions dans son passage de l’enfance à l’âge adulte, alors que ses parents n’y sont pas vraiment parvenus.

« — Waouh. Toi, tu sais parler aux filles. L’amour, c’est comme une envie de pisser, on n’y peut rien. Ça t’a empêché de dormir de formuler ça ? Tu t’es arrêté de penser et après t’as oublié de recommencer ? »

« — Tu sais, à ton âge, je pensais que je traverserais cette période difficile (elle prit une voix grave, digne d’un film d’horreur), l’adolescence, et qu’après je serais de l’autre côté, à la lumière, et qu’à partir de là tout irait comme sur des roulettes. Jusqu’à ce que je sois vieille, en tout cas. Croulante. Jusqu’à ce que le cancer ou autre chose vienne gâcher une journée assez correcte par ailleurs.

— Le cancer, dis-je. Quelle saleté.

— Mais tu sais quoi, Luce ? Ça ne devient pas plus facile après. On avance d’une étape à une autre, et chaque fois ça complique encore ce qu’il y avait avant, ce qui vient après. »

« — Merde, Luce. Ils nous plaquent tous. Je pensais que tu aurais au moins appris ça. Mais là tout de suite, c’est lui qui attend. Il m’attend, Luce. C’est moi qu’il attend. »

Attachante histoire d’une adolescence assez paumée, excellemment dépeinte par Pete Fromm, notamment par les dialogues.

\Mots-clés : #identite #initiatique #jeunesse #relationdecouple #relationenfantparent #ruralité

- le Jeu 8 Fév - 11:08

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Pete Fromm

- Réponses: 59

- Vues: 4339

Fabio Andina

Jours à Leontica

« Nous avions parlé un moment puis je lui avais demandé s’il serait d’accord que je le suive dans ses journées. Histoire de vivre un peu comme lui. »

Le narrateur accompagne donc le Felice, ancien maçon de « nonante ans », à la « gouille » (point d’eau) où il se baigne chaque petit matin (on est fin novembre, à mille quatre cents mètres d’altitude).

« Le plus souvent, Felice ne marche pas pour se déplacer mais pour passer le temps. »

« Le Felice n’a pas la télévision, ni la radio, ou le téléphone. Il n’a même pas de boîte aux lettres. Le peu de courrier qu’il reçoit, la factrice Alfonsa le lui remet en mains propres, ou alors elle le laisse sur le banc avec une pierre par-dessus, et s’il pleut elle le pose sur la table de la cuisine, de toute façon la porte est toujours ouverte. »

« C’était nous, les enfants, qui allions dans les bois les ramasser avec nos paniers, parce qu’à l’époque c’était ou patates ou châtaignes, ou châtaignes ou patates, si tu veux savoir. Ou grillées ou cuites. Ou cuites ou grillées, les châtaignes. C’était soit l’un soit l’autre. C’était pas comme les patates, qu’elle savait préparer de mille et une façons, alors on pouvait pas dire qu’on mangeait tout le temps la même chose. Non, on mangeait des gnocchis, de la purée, des patates cuites au four avec du romarin ou dans les braises. On mangeait la soupe de patates, les patates avec des oignons, ou juste cuites à l’eau avec un peu de sel, et j’en passe. »

À Leontica, village des Alpes tessinoises avec ses baite (chalets) couvertes de piole (lauzes, pierres plates), il y a aussi le Floro dit le Ramoneur, le Sosto et le Brenno, la Vittorina, la Sabina, la Candida, la Muette, le Pep, l’Emilio…

« À ses bestioles il donne un fourrage fait d’herbes triées sur le volet qu’il ramasse en se promenant à travers champs. Un jour je lui avais apporté un plein sac d’herbe de mon jardin, mais il m’avait dit que ses lapins n’y toucheraient pas, parce que je l’avais coupée à la débroussailleuse et qu’ils le sentent quand ça pue les gaz d’échappement. »

Et les chiens, les chats, et la nature.

« Des lames de lumière froide percent la pinède. Les rayons obliques illuminent les plumes bleues des ailes de deux geais qui se pourchassent en jasant entre les sapins. Hors de la pinède, au bord de l’étroit chemin de terre, sur le tronçon qui relie les deux ponts, un écureuil fourrage dans les taillis. Il nous aperçoit, bondit sur un grand tronc et disparaît dans une cavité, une châtaigne entre les dents. Ses dernières provisions avant l’hiver. »

« L’Adula, avec son glacier en lutte contre le réchauffement climatique, contraint jour après jour de laisser dévaler des pans entiers de notre histoire. Ses souvenirs toujours plus étriqués, comme un vieillard devenant sénile. »

Il y a aussi quelques points mystérieux : le Felice semble lire les pensées, à été en Russie, prépare l’arrivée de quelqu’un.

« Puis j’entends encore ses mots, ses histoires, celle de sa mère qui cuisinait des gnocchis le dimanche, celle de la gouille en Russie et de la vache tuée pendant son service militaire et que le monde est rempli de crétins qui se font plumer comme des pigeons, que le monde est aux mains des plus grands margoulins de cette terre. Et au fait qu’il ne croyait qu’au respect réciproque et rien d’autre. »

Sorte de chronique testimoniale, à valeur quasiment historique voire ethnologique (avec notamment le recours judicieux au vocabulaire local), sur un terroir, et une personne sensible à son environnement. La paisible routine du hameau, élevage de la volaille à la vache, potager, troc, entraide (et pourtant indépendance respectée), une certaine sobriété (mais pas toujours en ce qui concerne l’alcool et le tabac), une qualité de silence, de lenteur (pas toujours non plus), et beaucoup de routine, parties de scopa au bar et l’essentielle Sarina (fourneau à bois). Une communauté avec aussi ses drames, dans un passé prégnant.

Merci @Topocl, j'ai aimé !

\Mots-clés : #amitié #lieu #nature #nostalgie #ruralité #solidarite #vieillesse #viequotidienne

- le Jeu 1 Fév - 11:30

- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs

- Sujet: Fabio Andina

- Réponses: 16

- Vues: 613

Rachel Carson

Printemps silencieux

Un essai historique, ou comment un problème écologique grave et méconnu a été révélé et (partiellement) résolu grâce à un livre ; il reste d’une actualité intense et dramatique de nos jours (paru en 1962).

« Je prétends encore que nous avons laissé employer ces produits chimiques sans s’interroger outre mesure sur leurs effets sur le sol, sur l’eau, les animaux et plantes sauvages, sur l’homme lui-même. Les générations à venir nous reprocheront probablement de ne pas nous être souciés davantage du sort futur du monde naturel, duquel dépend toute vie. »

Ces produits chimiques détruisent la vie, l’équilibre naturel : pesticides, mais aussi herbicides.

« L’eau, le sol et le manteau végétal forment le monde qui soutient la vie animale de la Terre. Qu’il s’en souvienne ou pas, l’homme moderne ne pourrait exister sans les plantes qui captent l’énergie solaire et produisent les aliments de base nécessaires à sa subsistance. »

Carson explique comme un toxique se concentre dans la chaîne alimentaire. Tout est lié dans l’environnement. Elle souligne aussi les effets cumulatifs dans le temps des agents de pollution, et les risques induits par leurs interactions.

Des campagnes de pulvérisation illogiques (notamment pour tenter de sauver les ormes ; Carson parle essentiellement de l’Amérique du Nord) détruisent les insectes, et donc les oiseaux qui s’en nourrissent, ainsi que des mammifères. De plus, les facultés génésiques de cette faune sont détériorées par les insecticides. C’est valable également pour les poissons, les crustacés, etc. ; ces poisons se retrouvent jusque dans le lait des vaches.

« Lorsque les insectes réapparaissent – ce qui arrive presque toujours – les oiseaux ne sont plus là pour enrayer l’invasion. »

« Autrefois, ces substances étaient conservées dans des boîtes couvertes de têtes de morts et de tibias croisés, et lorsqu’on les employait – chose évidemment rare – on prenait grand soin de les appliquer où il convenait, et nulle part ailleurs. Mais l’apparition des insecticides organiques, jointe à l’abondance des avions en surplus de la Seconde Guerre mondiale, ont changé tout cela. Les poisons modernes ont beau être beaucoup plus dangereux que leurs prédécesseurs, on trouve normal de les jeter indistinctement du ciel. Les insectes ou les plantes visés, mais également tous les êtres du secteur – humains ou non humains – pourront entrer en contact avec le poison. On arrose les forêts et les champs, mais aussi bien les villes et les bourgs. »

« Nous sommes à l’âge du poison ; le premier venu peut acheter sans explications à tous les coins de rue des substances beaucoup plus dangereuses que les produits pour lesquels le pharmacien exige une ordonnance médicale. »

« En bref, admettre une tolérance, c’est autoriser la contamination des denrées alimentaires destinées au public dans le but d’accorder aux producteurs et aux industries de transformation le bénéfice d’un moindre prix de revient ; c’est aussi pénaliser le consommateur, en lui faisant payer l’entretien d’une police économique chargée de veiller à ce qu’on ne lui administre pas de doses mortelles de poison. Mais étant donné le volume et la toxicité des ingrédients agricoles actuels, ce travail de contrôle demanderait, pour être bien fait, des crédits que nulle assemblée n’osera jamais voter. En conséquence la police est médiocre, et le consommateur est à la fois pénalisé et empoisonné. »

« Notre grand sujet d’inquiétude est l’effet différé produit sur l’ensemble de la population par les absorptions répétées de petites quantités de ces pesticides invisibles qui contaminent notre globe. »

Les produits dénoncés sont surtout les hydrocarbures chlorurés et les phosphates organiques. Ils sont souvent carcinogènes. Et ils induisent une résistance chez les insectes ciblés qui s’y adaptent rapidement, d’autant plus que leurs prédateurs naturels sont également atteints par les pulvérisations. Les dégâts sont aussi économiques.

« Les pulvérisations d’insecticide dérangent les lois qui régissent la dynamique des populations chez les insectes. C’est pour cela qu’à chaque traitement les agriculteurs voient un mauvais insecte remplacé par un pire. »

« Nous voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s’offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles, comme dans le poème classique de Robert Frost. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée ; c’est une autoroute, où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L’autre, « le chemin moins battu », nous offre notre dernière, notre unique chance d’atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. »

L’alternative est biologique, et non chimique : outre l’introduction de leurs prédateurs naturels lorsqu’ils manquent, sont proposés le lâchage d’insectes stérilisés, les leurres sélectifs (olfactifs ou acoustiques), insecticides bactériens et viraux.

La situation a certainement beaucoup évolué depuis, mais les principes demeurent.

\Mots-clés : #contemporain #ecologie #economie #essai #nature #pathologie #ruralité #xxesiecle

- le Lun 29 Jan - 11:09

- Rechercher dans: Sciences formelles et expérimentales

- Sujet: Rachel Carson

- Réponses: 12

- Vues: 551

Thomas Savage

Le Pouvoir du chien

Les frères Burbank, Phil et George, 40 et 38 ans, gèrent le plus grand ranch d’une rude région de l’Ouest, et un lien fort les unit depuis l’enfance.

Le bienveillant docteur Johnny Gordon et son épouse Rose tiennent l’Auberge de Beech, où tourne un moulin à vent inutile ; ils ont un fils, Peter, une « chochotte » (efféminé), risée de ses camarades d’école, et ils connaissent la misère ; John se pend. Suivent la Première Guerre, la prohibition. Puis le lent et réservé, l’impénétrable et impassible George épouse Rose sans prévenir sa famille.

Nous découvrons les faits concernant les Burbank essentiellement au travers de Phil, charismatique et doué, mais qui aime se moquer cruellement, est réactionnaire (le monde change, surtout pour la tradition puritaine, ou plutôt anglicane) et raciste (juifs, indiens, immigrés récents, etc.). Il évoque fréquemment Bronco Henry, un légendaire rancher : le bon vieux temps des premiers colons (et aussi une relation personnelle).

« Phil n’avait pas lieu d’être inquiet, mais on se demande parfois si les gens sont bien comme on le croit, ou si on les croit seulement tels alors qu’ils sont comme ils sont et pas comme on le croit.

Phil eut un instant envie de se lever et de féliciter George de ne pas l’avoir déçu, d’être bien comme il l’avait espéré, comme il l’avait cru, comme il avait su qu’il était. Mais évidemment il ne l’avait pas fait, parce qu’il n’y avait jamais eu de sentiment exprimé entre eux par des mots et il n’y en aurait jamais. Leur relation n’était pas fondée sur la parole. Phil n’avait encore jamais connu qui que ce soit qui puisse se permettre de trop parler sans être un pauvre imbécile. »

Renfermé et froid, Peter, aussi propre que Phil est sale, veut devenir médecin comme son père.

« La vérité faisait sursauter toutes les personnes qu’il connaissait. »

Phil déteste la sensible et tolérante Rose, qui se met à boire pour soigner les migraines qu’il provoque en tramant son éviction.

« Elle ne pouvait rien être s’il n’y avait pas quelqu’un pour croire en elle, rien du tout. Elle ne pouvait rien être d’autre que ce que quelqu’un croyait qu’elle était. »

Phil se rapproche adroitement du distant Peter qu’il méprisait. Puis le récit bascule soudainement (dans le dernier chapitre) : Phil meurt.

C’est le personnage fort complexe de Phil, manipulateur et victime, qui est le plus approfondi (et subtilement, car on a une impression de caricature au début du livre). Malgré quelques indices habilement distillés par Savage, celui-ci fait magistralement monter la tension dramatique sans que l’on devine le dénouement avant la dernière ligne (il nous a pourtant lourdement précisé depuis le début que Phil ne portait jamais de gants).

Western psychologique d'un auteur du Montana qui mérite d'être lu.

\Mots-clés : #famille #ruralité

- le Dim 24 Déc - 10:00

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Thomas Savage

- Réponses: 4

- Vues: 707

Joe Wilkins

Ces montagnes à jamais

Montana, plus précisément dans le comté de Musselshell (cf. La Montagne et les Pères), peu après l’élection d’Obama. Wendell est un travailleur agricole d’origine modeste dans un élevage de bovins, et il recueille en tant que cousin de sa mère en prison Rowdy, un gamin mutique « dans le spectre autistique » (personnage attachant car bien rendu). Joe Wilkins nous fait progressivement (et habilement, car on suit chaque protagoniste séparément et simultanément) découvrir qu’il est le fils de Verl, disparu dans la montagne après avoir tué un loup, puis un garde-chasse.

Gillian, enseignante démocrate (de Rowdy notamment), est la veuve de Kevin, diplômé en foresterie devenu garde-chasse, abattu par Verl.

D’un côté « des gens libéraux, universitaires, pas particulièrement intéressés par les résultats sportifs du lycée ni par la religion », de l’autre « la pauvreté rurale, […] le manque d’instruction, […] le fondamentalisme religieux et les idées politiques réactionnaires, […] la montagne elle-même – et la famille » qui se confrontent (et c’est évidemment la fracture démocrates et républicains).

Gillian :

« Elle s’adressait à Brian, le beau-père du garçon, et à tous ces hommes violents, ignorants et arrogants dans ces montagnes, à ceux qui pensaient que l’est du Montana tout entier leur appartenait et qu’ils pouvaient y agir à leur guise, qui oubliaient avec une facilité déconcertante que leurs arrière-grands-pères avaient reçu ces terres gratuitement, que leurs grands-pères avaient provoqué le Dust Bowl, que leurs grands-pères et leurs pères avaient empoisonné les rivières et presque décimé la population de cerfs, d’antilopes pronghorn et de grouses, et que le gouvernement fédéral était intervenu à chaque fois – de l’installation d’un réseau électrique dans les régions reculées jusqu’aux prêts des terres gouvernementales pour laisser paître le bétail, en passant par les contrats de location très généreux – afin de subventionner ce mode de vie dont ils se vantaient toujours. Elle en avait sa claque. À l’exception de Billings, ce territoire de l’est Montana était un trou noir où s’engouffrait l’argent du contribuable, un tourbillon terrible de dégradation écologique, d’absence d’instruction, d’alcool, de méthamphétamines et de familles brisées. Et les gens comme elle, ceux qui travaillaient vraiment dur, les professeurs d’école et les assistants sociaux et les agents du BLM [Bureau of Land Management, agence américaine faisant partie du département de l’Intérieur des États-Unis et chargée de la gestion des terres publiques], c’était toujours à eux de réparer et de nettoyer. »

« Les bus-nord et ouest arrivèrent en grondant et s’arrêtèrent dans un soupir presque au même instant, l’un derrière l’autre, puis les portes jaunes coulissèrent. Les enfants des Bull Mountains bondirent du bus-nord, souriant et hurlant. Ils s’essuyaient le nez aux manches de leurs manteaux trop fins, et presque aucun ne portait de bonnet, leurs cheveux sales en bataille. Les enfants qui vivaient dans les petits ranchs et les banlieues à mi-chemin de Billings descendirent du bus-ouest, emmitouflés et enjoués, leurs cartables à l’effigie de super-héros et de personnages de dessins animés populaires, les filles arborant des rubans et des barrettes dans les cheveux, les garçons robustes et lumineux, de petites ampoules rouges clignotant autour de leurs semelles de baskets. »

« Gillian avait longtemps méprisé l’influence considérable que les gros fermiers et ranchers exerçaient dans le Montana. Elle n’était pas versée dans la lutte des classes, pas franchement, mais elle n’avait rien reçu en héritage. Non, elle avait payé ses propres études universitaires en travaillant à la bibliothèque pendant l’année scolaire et comme serveuse l’été. Elle avait économisé et acheté seule la maison de Billings, elle avait réussi à économiser pour les futurs frais de scolarité de Maddy et pour sa propre retraite. Mais tous ces ranchers vivaient sur des terres qui avaient été simplement données à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et ils pensaient parfois être les seuls à travailler dur, que leur mode de vie était le seul qui importait lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions pour l’État du Montana. »

La nature est centrale, souvent endommagée par l’activité humaine.

« Une terre de pins ravagés par les insectes, d’étés toujours plus longs et d’hivers plus courts et plus secs. »

Maddy, la fille de Gillian, rencontre Wendell sans qu’ils connaissent l’identité de l’autre ; des indépendantistes chasseurs de loups, pour qui Verl est un héros, surgissent…

C’est l’aspect humain (psychologique et social) qui m’a plu, davantage que l’histoire en elle-même (bien que le suspense soit entretenu avec adresse).

\Mots-clés : #misere #politique #psychologique #ruralité

- le Jeu 7 Déc - 11:27

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Joe Wilkins

- Réponses: 9

- Vues: 451

Jean Giono

Le Chant du monde

Antonio, du fleuve (c’est un pêcheur qui vit sur l’île des geais), dit « bouche d’or », et Matelot, de la forêt (un ancien marin devenu bûcheron), partent à la recherche du besson, le dernier fils de ce dernier, parti dans le nord former un radeau de bois. Parvenus en pays Rebeillard, ils secourent une jeune aveugle, Clara « aux yeux de menthe », qui met au monde son fils seule dans la nuit, et la confient à « la mère de la route ». C’est le pays de Maudru, et ses bouviers traquent le besson.

Giono est toujours attentif à la nature.

« L’odeur des mousses se leva de son nid et élargit ses belles ailes d’anis. Une pie craqua en dormant comme une pomme de pin qu’on écrase. Une chouette de coton passa en silence, elle se posa dans le pin, elle alluma ses yeux. »

Ils cheminent vers Villevieille et ses tanneries, avec les malades d’une mystérieuse maladie (on pense à Le hussard sur le toit), et Médéric, le fils de la sœur de Maudru, que le « cheveu-rouge » (le besson) a blessé à mort. Ils retrouvent ce dernier chez monsieur Toussaint, le marchand d’almanachs (le guérisseur), qui est Jérôme, frère bossu de Junie, la femme de Matelot. Le dernier de deux jumeaux s'y est réfugié avec Gina, la fille de Maudru, qu’il a enlevée (et qui est déçue).

Médéric, donc Gina était la promise, meurt ; les Maudru les surveillent. Antonio rêve de Clara, Matelot de la mort qu’il voit comme un grand voilier blanc sur la montagne. Ce dernier meurt poignardé par les bouviers. Le besson et Antonio incendient Puberclaire, résidence de Maudru avec ses étables à taureaux.

Clara retrouvée par Antonio, les deux couples redescendent vers le sud pour y construire une nouvelle vie.

Le personnage du fleuve est sensible lorsqu’Antonio s’y baigne, et aussi lors de la débâcle printanière du renouveau de l’amour.

Ce roman est baigné d’une atmosphère légendaire, accentuée par certains vocables des lieux, et une faune fantastique, comme le congre d’eau douce et les houldres, mais aussi par des obscurités dans les dialogues et les péripéties.

« Il y avait une espèce d’oiseau qu’au pays Rebeillard on appelait les houldres. Ils étaient en jaquette couleur de fer avec une cravate d’or. »

C’est un univers apparemment symbolique, où j’ai reconnu des allusions mythologiques, mais sans qu’il semblât décryptable à la façon d’une parabole : c’est un fusionnement syncrétiste des humains avec les éléments et animaux et vice-versa, de l’homme-fleuve aux oiseaux qui parlent, tous participant d’une source de vie commune.

\Mots-clés : #amitié #amour #famille #jeunesse #merlacriviere #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #violence

- le Dim 19 Nov - 13:02

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Jean Giono

- Réponses: 188

- Vues: 18505

Jean Giono

Solitude de la pitié

Vingt nouvelles souvent assez brèves :

Solitude de la pitié

Prélude de Pan

Champs

Ivan Ivanovitch Kossiakoff

La main

Annette ou une affaire de famille

Au bord des routes

Jofroi de la Maussan

Philemon

Joselet

Sylvie

Babeau

Le mouton

Au pays des coupeurs d'arbres

La grande barrière

Destruction de Paris

Magnétisme

Peur de la terre

Radeaux perdus

Le chant du monde

La première et l’éponyme me choque toujours malgré les relectures : un curé de village et sa servante profitent de manière particulièrement sordide du dénuement de nécessiteux, sans songer dans leurs calculs à en soulager la misère.

La seconde, Prélude de Pan, déjà présentée par Aventin ICI, demeure extraordinaire : après de menaçants signes météorologiques de la nature, l’homme avec « sa face de chèvre avec ses deux grands yeux tristes allumés », révolté par un assassin d’arbres (un bûcheron) qui a brisé l’aile d’une colombe des bois pour l’assujettir…

« De quel droit toi, tu l'as prise, et tu l'as tordue ? De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise ? Dis-moi ! Ça a du sang, ça, comme toi ; ça a le sang de la même couleur et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi. Tu n'as pas plus de droit que la bête. On t'a donné la même chose à elle et à toi. T'en prends assez avec ton nez, t'en prends assez avec tes yeux. T'as dû en écraser des choses pour être si gros que ça... au milieu de la vie. T'as pas compris que, jusqu'à présent, c'était miracle que tu aies pu tuer et meurtrir et puis vivre, toi, quand même, avec la bouche pleine de sang, avec ce ventre plein de sang ? T'as pas compris que c'était miracle que tu aies pu digérer tout ce sang et toute cette douleur que tu as bus ? Et alors, pourquoi ? »

…Pan déchaîne une bacchanale orgiaque en manière de leçon aux hommes.

« Et ça entrait dans la pâte que l'homme pétrissait par la seule puissance de ses yeux, et ça entrait dans la pâte du grand pain de malheur qu'il était en train de pétrir. »

Ivan Ivanovitch Kossiakoff est une histoire apparemment autobiographique : agent de liaison avec les Russes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, il lie une amitié sans parole avec un colosse.

L’auteur est d’ailleurs mis en scène dans la plupart des textes, où « Monsieur Jean » converse avec paysans, vieillards et bergères ; il collecte ainsi les paroles, l’enseignement du monde.

Il s’intéresse notamment aux arbres :

« On voit que vous ne le connaissez pas. Si on n'y était pas, ça ferait tout à sa fantaisie. L'arbre, c'est tout en fantaisie. C'est intelligent, je dis pas ; ça comprend des choses... mais c'est comme des bêtes, ça passe son temps à l'amusement. »

(Le mouton)

« Donc, pour nous remplacer la fontaine on plantait un cyprès au bord de la ferme, et comme ça, à la place de la fontaine de l'eau, on avait la fontaine de l'air avec autant de compagnie, autant de plaisir. Le cyprès, c'était comme cette canette qu'on enfonce dans le talus humide pour avoir un fil d'eau. On enfonçait le cyprès dans l'air et on avait un fil d'air. »

Le dernier extrait provient d’Au pays des coupeurs d'arbres où Giono, déjà écologiste, déplore les coupes rases :

« On a passé toute notre terre à la tondeuse double zéro : le pays vient d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité. »

Ce recueil est une pépinière d’images, mais aussi de romans, comme avec le thème de la réaction cataclysmale de la nature ; c’est notamment le cas du dernier texte, Le chant du monde, qui annonce le roman du même nom et revendique l’égalité de traitement (sensoriel, littéraire, voire juridique) des éléments de la nature comme de l’homme, jusque dans leur violence.

« Il faut, je crois, voir, aimer, comprendre, haïr l'entourage des hommes, le monde d'autour, comme on est obligé de regarder, d'aimer, de détester profondément les hommes pour les peindre. Il ne faut plus isoler le personnage-homme, l'ensemencer de simples graines habituelles, mais le montrer tel qu'il est, c'est-à-dire traversé, imbibé, lourd et lumineux des effluves, des influences, du chant du monde. »

Ce qui m’a cette fois encore marqué dans ce recueil, c’est la « lutte entre l'homme et la garrigue » (Champs), combat désespéré qui trouve souvent son issue dans le suicide « Des hommes perdus sur des radeaux, en pleine terre » (Radeaux perdus), faibles dans le dur monde : pas la moindre notion de liberté évoquée à propos de l’humanité.

\Mots-clés : #amitié #contemythe #ecologie #nature #nouvelle #ruralité #spiritualité

- le Ven 17 Nov - 11:09

- Rechercher dans: Écrivains européens francophones

- Sujet: Jean Giono

- Réponses: 188

- Vues: 18505

Craig Johnson

Dark Horse

Absalom est un petit bled peu accueillant, et son nom évoque tant Faulkner que la Bible.

« Absalom était le fils du roi David – le fils maudit, celui qui s’est retourné contre lui. »

À propos, un dark horse est un outsider, mais aussi « une personne qui se dévoile très peu ; en particulier, qui a des capacités ou des talents inattendus », nous apprend la traductrice. À la fin du livre, Johnson explique que c’est aussi un étalon que son propriétaire faisait passer pour « un cheval de bât ordinaire », afin de gagner les paris de courses.

Le shérif Walt Longmire enquête à Absalom en « mission sous couverture » parce qu’il a un doute quant à la culpabilité de Mary Barsad, qui vient d’avouer avoir tué son mari. Polar bien mené (suspense, action), qui se passe dans un milieu rural, et même désertique, où Longmire revoit le ranch de son enfance. À souligner une présence attachante du chien et des chevaux (@Silveradow).

Pour ce qui est de lire les romans à la suite, et avec ou sans écart de temps, je n’avais plus en tête les personnages proches de Longmire, ce qui est un peu dommage, mais le livre se lit de façon autonome.

« Je pensai à la manière dont nous labourions et cultivions la terre, dont nous y plantions des arbres, l’enfermions avec des clôtures, y construisions des maisons et faisions tout notre possible pour repousser l’éternité de la distance – tout pour donner au paysage une espèce d’échelle humaine. Mais peu importait ce que nous faisions pour essayer de façonner l’Ouest, c’était l’Ouest qui nous façonnait inévitablement. »

\Mots-clés : #amérindiens #nature #polar #ruralité

- le Jeu 2 Nov - 16:34

- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique

- Sujet: Craig Johnson

- Réponses: 38

- Vues: 2195

Valerio Varesi

La Main de Dieu

Suivant la piste d’un cadavre, Soneri remonte la Parma vers les Apennins et s’installe dans un village de montagne « mutique et hostile », tant pour les besoins de l’enquête qu’à cause des conditions climatiques (on est en janvier, et la météo est prépondérante dans sa perception, entre redoux dû au sirocco et recrudescence du froid avec enneigement). Là tout est en voie d’abandon et de ruine dans une petite société en microcosme de la nôtre, avec une bande de chasseurs brutaux, le curé communiste révolté par l’époque, les Faunes, idéalistes qui vivent dans les bergeries des hauteurs, le garde forestier qui soigne la forêt pour le futur, de vieux sentiers de partisans et de vendeurs ambulants par lesquels des Marocains acheminent de la drogue, un destructeur projet de piste de ski, et surtout la forêt, notamment les hêtraies.

« C’est quoi un petit bout de vie comparé à cette forêt éternelle ? Nous manquons du sens des limites, à notre époque. Si vous l’avez, vous pensez à plus grand que vous. Si vous ne l’avez pas, vous restez un enfant qui veut tout. »

« On marche beaucoup, c’est le meilleur moyen de connaître les lieux. Il n’y a qu’en marchant qu’on les habite vraiment. »

Ce roman m’a ramentu un de ceux de Fred Vargas (peut-être Temps glaciaires). J’ai plusieurs fois constaté des tournures de phrases obscures (peut-être dues à la traduction). Et j’ai apprécié l’atmosphère de malaise en partie métaphysique (mais aussi politique et sociétal).

\Mots-clés : #actualité #huisclos #nature #polar #ruralité #xxesiecle

- le Jeu 19 Oct - 18:19

- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs

- Sujet: Valerio Varesi

- Réponses: 55

- Vues: 5808

João Guimarães Rosa

Diadorim

Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.

Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).

« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »

« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »

« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »

Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.

Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).

« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »

Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.

À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :

« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.

L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »

Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :

« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »

Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :

« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »

Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…

« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »

« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »

Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.

« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »

« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »

« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »

« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »

« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »

« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »

« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »

« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »

« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »

« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »

La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :

« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »

Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».

« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »